- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

In filosofia per sostanza, dal latino substantia, ricalcato dal greco ὑποκείμενον (hypokeimenon), letteralmente traducibile con "ciò che sta sotto", si intende ciò che è nascosto all'interno della cosa sensibile come suo fondamento ontologico. La sostanza è quindi ciò che di un ente non muta mai, ciò che propriamente e primariamente è inteso come elemento ineliminabile, costitutivo di ogni cosa per cui lo si distingue da ciò che è accessorio, contingente, e che Aristotele chiama accidente. Per sostanza, in altre parole, si intende ciò che è causa sui, ovvero ha la causa di sé in se stessa e non in altro. Il termine "sostanza" e l'aggettivo "sostanziale" vengono spesso utilizzati, nel linguaggio comune, come sinonimi di essenza ed "essenziale": ciò che è fondamentale alla costituzione di ciò a cui ci si riferisce. In effetti l'origine etimologica e il significato filosofico dei due termini, apparentemente simili, sono diversi: al termine "sostanza" (dal greco ὑποκείμενον), introdotto da Aristotele, corrisponde la definizione sopra citata. il termine "essenza" (dal greco οὐσία), già presente in Platone, vuol dire ciò che realmente è, ciò per cui una cosa è quel che è anziché un'altra cosa.In senso più specifico: «alla sostanza, che è la realtà individuale nella sua autonoma esistenza e sussistenza, l'essenza si contrappone come la forma generale», «l'universale natura delle singole cose appartenenti allo stesso genere o specie.»

L'etere (in greco antico αἰθήρ, confluito in latino come aether), sinonimo di quintessenza (dal latino medievale quinta essentia, a sua volta calco dal greco pémpton stoichêion, «quinto elemento»), era un elemento che, secondo Aristotele, si andava a sommare agli altri quattro già noti: il fuoco, l'acqua, la terra, l'aria. Oggetto di indagine spirituale da parte di diverse tradizioni filosofiche ed esoteriche, l'etere sarebbe secondo gli alchimisti il composto principale della pietra filosofale.

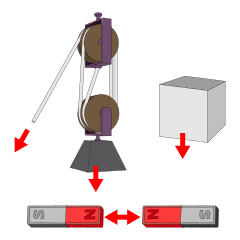

Forza è un concetto che, inteso nel senso di causa efficiente, è connesso a quello di movimento e ai suoi effetti quantitativi e qualitativi.

Una forza è una grandezza fisica vettoriale che si manifesta nell'interazione reciproca di due o più corpi, sia a livello macroscopico, sia a livello delle particelle elementari. Quantifica il fenomeno di induzione di una variazione dello stato di quiete o di moto dei corpi stessi; in presenza di più forze è la risultante della loro composizione vettoriale a determinare la variazione del moto. La forza è descritta classicamente dalla seconda legge di Newton come derivata temporale della quantità di moto di un corpo rispetto al tempo. In formule: F → = d p → d t = d ( m v → ) d t {\displaystyle {\vec {F}}={\frac {{\mbox{d}}{\vec {p}}}{{\mbox{d}}t}}={\frac {{\mbox{d}}(m{\vec {v}})}{{\mbox{d}}t}}} che, nel caso la massa del corpo sia costante, si riduce a: F → = m d v → d t = m a → {\displaystyle {\vec {F}}=m{\frac {{\mbox{d}}{\vec {v}}}{{\mbox{d}}t}}=m{\vec {a}}} La legge evidenzia immediatamente il carattere vettoriale della forza, in quanto la derivata di un vettore è ancora un vettore.

La filosofia (in greco antico: , philosoph a, composto di (phile n), "amare", e (soph a), "sapienza", ossia "amore per la sapienza") un campo di studi che si pone domande e riflette sul mondo e sull'essere umano, indaga sul senso dell'essere e dell'esistenza umana, tenta di definire la natura e analizza le possibilit e i limiti della conoscenza. Prima ancora che indagine speculativa, la filosofia fu una disciplina che assunse anche i caratteri della conduzione del "modo di vita", ad esempio nell'applicazione concreta dei principi desunti attraverso la riflessione o pensiero. In questa forma, essa sorse nell'antica Grecia. A rendere complessa una definizione univoca della filosofia concorre il dissenso tra i filosofi sull'oggetto stesso della filosofia: alcuni orientano l'analisi della filosofia verso l'uomo e i suoi interessi cos come viene esposto nell'Eutidemo di Platone, per cui essa sarebbe l'uso del sapere a vantaggio dell'uomo .Nel prosieguo della storia della filosofia altri autori che seguono questa opinione sono per esempio Cartesio ( Tutta la filosofia come un albero, di cui le radici sono la metafisica, il tronco la fisica, e i rami che sorgono da questo tronco sono le altre scienze, che si riducono a tre principali: la medicina, la meccanica e la morale, intendo la pi alta e la pi perfetta morale, che presupponendo una conoscenza completa delle altre scienze, l'ultimo grado della saggezza ), Thomas Hobbes, e Immanuel Kant, il quale, definisce la filosofia come scienza della relazione di ogni conoscenza al fine essenziale della ragione umana .Altri pensatori ritengono che la filosofia debba puntare alla conoscenza dell'essere in quanto tale secondo un percorso che, fatte le debite differenze, va dagli eleati sino a Husserl e Heidegger.

L'Etica dimostrata con metodo geometrico (o Etica dimostrata secondo l'ordine geometrico; nell'originale latino: Ethica ordine geometrico demonstrata o Ethica more geometrico demonstrata; nota anche semplicemente come Etica o Ethica) è considerata l'opera principale del filosofo olandese Baruch Spinoza; venne pubblicata postuma nel 1677, lo stesso anno della morte dell'autore.

Ernst Cassirer (in tedesco: ['eʁnst ka'si:ʁɐ]; Breslavia, 28 luglio 1874 – New York, 13 aprile 1945) è stato un filosofo tedesco naturalizzato svedese.

Georg Friedrich Bernhard Riemann (Breselenz, 17 settembre 1826 – Selasca, 20 luglio 1866) è stato un matematico e fisico tedesco. Contribuì in modo determinante allo sviluppo delle scienze matematiche.

Albert Einstein (pronuncia italiana [ˈalbert ˈainstain]; tedesca [ˈalbɛɐ̯t ˈaɪnʃtaɪn]; inglese [ˈæɫbəɹt ˈaɪnˌstaɪn]; Ulma, 14 marzo 1879 – Princeton, 18 aprile 1955) è stato un fisico tedesco naturalizzato svizzero e statunitense. Generalmente considerato il più importante fisico del XX secolo, conosciuto al grande pubblico anche per la formula dell'equivalenza massa-energia, E = mc2, riconosciuta come l'"equazione più famosa al mondo", e per tutti i suoi lavori che ebbero una forte influenza anche sulla filosofia della scienza, nel 1921 ricevette il premio Nobel per la fisica «per i contributi alla fisica teorica, in particolare per la scoperta della legge dell'effetto fotoelettrico», un passo avanti cruciale per lo sviluppo della teoria dei quanti, sviluppando a partire dal 1905 la teoria della relatività, uno dei due pilastri della fisica moderna insieme alla meccanica quantistica. Eccetto che per un anno a Praga, Einstein visse in Svizzera tra il 1895 e il 1914, periodo durante il quale rinunciò alla cittadinanza tedesca (nel 1896). Poi, nel 1900, ricevette il diploma al Politecnico federale di Zurigo (Eidgenössische Technische Hochschule, ETH). Dopo essere stato apolide per più di cinque anni, assunse la cittadinanza svizzera nel 1901, che tenne per il resto della sua vita. Nel 1905, conseguì un PhD all'Università di Zurigo. Quello stesso anno, ricordato come annus mirabilis, all'età di 26 anni, pubblicò quattro articoli dal contenuto fortemente innovativo, che attirarono l'attenzione del mondo accademico. Dal 1912 al 1914, Einstein insegnò fisica teorica a Zurigo, prima di partire per Berlino, dove fu eletto all'Accademia Reale Prussiana delle Scienze. All'inizio della sua carriera credeva che la meccanica newtoniana non fosse più sufficiente a conciliare le leggi della meccanica classica con le leggi dell'elettromagnetismo e ciò lo portò a sviluppare la teoria della relatività ristretta mentre era all'istituto federale della proprietà intellettuale di Berna (1902–1909). Tuttavia successivamente si rese conto che il principio di relatività poteva essere esteso ai campi gravitazionali, quindi nel 1916 pubblicò un articolo sulla relatività generale con la sua teoria della gravitazione. Continuò a trattare problemi di meccanica statistica e teoria dei quanti, che lo portò a dare una spiegazione della teoria delle particelle e del moto browniano. Indagò anche le proprietà termiche della luce e gettò le basi per la teoria del fotone. Nel 1917, applicò la teoria della relatività generale per modellizzare la struttura dell'universo.Nel 1933, mentre Einstein stava visitando gli Stati Uniti, Adolf Hitler salì al potere. A causa delle sue origini ebraiche, Einstein non fece ritorno in Germania. Si stabilì negli Stati Uniti e diventò un cittadino statunitense nel 1940. Alla vigilia della seconda guerra mondiale, inviò una lettera al presidente Roosevelt la quale avvisava del possibile sviluppo da parte della Germania di "bombe di un nuovo tipo estremamente potenti" e suggeriva agli Stati Uniti di cominciare delle simili ricerche. Ciò portò infine al progetto Manhattan. Einstein sostenne gli alleati, ma criticò l'idea di usare la fissione nucleare come arma. Firmò, con il filosofo britannico Bertrand Russell, il Manifesto Russell-Einstein, nel quale si evidenziava il pericolo delle armi nucleari. Fu affiliato con l'Institute for Advanced Study a Princeton, in New Jersey, fino alla sua morte nel 1955. Oltre a essere uno dei più celebri fisici della storia della scienza, che mutò in maniera radicale il paradigma di interpretazione del mondo fisico, fu attivo in diversi altri ambiti, dalla filosofia alla politica. Per il suo apporto alla cultura in generale è considerato uno dei più importanti studiosi e pensatori del XX secolo. Einstein pubblicò più di 300 articoli scientifici e più di 150 articoli non scientifici. I suoi traguardi intellettuali e la sua originalità hanno reso il termine "Einstein" sinonimo di "genio". Eugene Wigner scrisse di Einstein in confronto ai suoi contemporanei: