- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il periodo assiale (o era assiale, ted. Achsenzeit) è il termine che indica l'interpretazione della storia dell'umanità, nel periodo compreso tra l'800 a.C. e il 200 a.C., proposta dal filosofo tedesco Karl Jaspers (1883-1969), nella sua opera Vom Ursprung und Ziel der Geschichte (it. Origine e senso della storia) pubblicata nel 1949. In questo libro Jaspers individua un periodo assiale compreso tra l'800 a.C. e il 200 a.C. in cui l'intera umanità, in India, Cina, Palestina, Iran e Grecia avvia una rottura epocale in cui si dissolvono le civiltà precedenti, frutto di uno sviluppo storico monofiletico a favore di uno sviluppo policentrico caratterizzato da cerchie culturali separate. Con questo asse si offre qualcosa di comune all'intera umanità con cui è possibile rappresentare l'unità della storia umana. Dunque, secondo Jaspers, da quel periodo quasi contemporaneamente nel "Vecchio Mondo" (Abendland individuato come cesura tra Occidente e Oriente), nell'Asia meridionale (India) e nell'Asia orientale (Cina) si elaborarono quelle concezioni da cui si mosse il pensiero filosofico, la fine dei racconti mitici sostituiti dai principi morali e dalle dottrine religiose e spirituali, l'avvio della ricerca delle cause naturali dei fenomeni fisici. Jaspers, sempre nello Ursprung und Ziel der Geschichte, ritiene che l'umanità possa preparare un secondo periodo assiale se supererà il rischio dell'autodistruzione determinato dal mancato controllo della scienza e delle tecnologie. Il senso di 'vuoto' proprio della cultura contemporanea si oppone alla pienezza del precedente periodo assiale che prefigura l'arrivo del successivo in cui l'intera umanità sarà unita nel processo di umanizzazione in cui attualizzerà pienamente l'"essere uomini".

L'esistenzialismo è una variegata e non omogenea corrente di pensiero che si è espressa in vari ambiti culturali e sociali umani, tra filosofia, letteratura, arti e costume, affermando, nell'accezione più comune del termine, il valore intrinseco dell'esistenza umana individuale e collettiva come nucleo o cardine di riflessione, in opposizione ad altre correnti e principi filosofici totalizzanti e assoluti.Nato tra il XVIII e il XIX secolo, trovando ampio sviluppo nel XX secolo, diffondendosi e affermandosi principalmente tra la fine degli anni venti e i cinquanta, esso insiste sul valore specifico dell'individuo e sul suo carattere precario e finito, sull'insensatezza, l'assurdo, il vuoto che caratterizzano la condizione dell'uomo moderno, oltre che sulla «solitudine di fronte alla morte» in un mondo che è diventato completamente estraneo oppure ostile. Esso nasce in opposizione all'idealismo, al positivismo e al razionalismo, assumendo in alcuni rappresentanti un'accentuazione religiosa, in altri un carattere umanistico e mondano, sia pessimista sia ottimista, collegandosi dunque in diversi aspetti all'irrazionalismo e influenzando numerose altre filosofie parallele e successive.A seconda della definizione data al "movimento", un filosofo o un indirizzo filosofico può essere o meno considerato come espressione dell'esistenzialismo. Questo spiega perché alcuni dei filosofi che sono considerati tra i rappresentanti maggiori dell'esistenzialismo (come Heidegger e Jaspers) ne abbiano rifiutato la qualifica, assunta invece come bandiera da altri, come Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. In particolare è Sartre a rendere celebre il termine nel lessico filosofico e nell'accezione popolare, con la sua conferenza L'esistenzialismo è un umanismo.

Paolo Crepet (Torino, 17 settembre 1951) è uno psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano.

Martin Heidegger (pronuncia italiana: ['martin 'aideger]; pronuncia tedesca: ['maɐ̯ti:n 'haɪdɛgɐ]; Meßkirch, 26 settembre 1889 – Friburgo in Brisgovia, 26 maggio 1976) è stato un filosofo tedesco, considerato il maggior esponente dell'esistenzialismo ontologico e fenomenologico (anche se lui stesso ha rigettato quest'ultima etichetta).

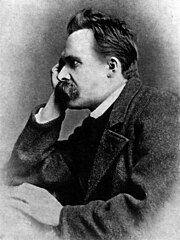

Friedrich Wilhelm Nietzsche (pronuncia italiana: [ˈnit͡ʃe]; in tedesco: [ˈfʁiːdʁɪç ˈvɪlhɛlm ˈniːt͡ʃə] ; a volte italianizzato in Federico Guglielmo Nietzsche; Röcken, 15 ottobre 1844 – Weimar, 25 agosto 1900) è stato un filosofo, poeta, saggista, compositore e filologo tedesco. Fu cittadino prussiano fino al 1869, poi apolide (partecipò, comunque, alla guerra franco-prussiana come infermiere per sole due settimane). Considerato tra i massimi filosofi e scrittori di ogni tempo, ebbe un'influenza controversa, ma indiscutibile, sul pensiero filosofico, letterario, politico e scientifico del mondo occidentale nel XX secolo. La sua filosofia, in parte riconducibile al filone delle filosofie della vita, fu considerata da alcuni uno spartiacque fra la filosofia tradizionale e un nuovo modello di riflessione, informale e provocatorio. In ogni caso, si tratta di un pensatore unico nel suo genere, sì da giustificare l'enorme influenza da lui esercitata sul pensiero posteriore. Scrisse vari saggi e opere aforistiche sulla morale, la religione (in particolare quella cristiana), la società moderna, la scienza, intrise di una profonda lucidità e avversione alla metafisica e da una forte carica critica, sempre sul filo dell'ironia e della parodia. Nella sua filosofia si distingue una prima fase "wagneriana", che comprende La nascita della tragedia e le Considerazioni inattuali, in cui il filosofo combatte a fianco di Richard Wagner per una "riforma mitica" della cultura tedesca. Questa fase sarà poi abbandonata e rinnegata con la pubblicazione di Umano, troppo umano – nella stagione cosiddetta "illuministica" del suo pensiero –, per culminare infine, pochi anni prima del crollo nervoso del 1889 e dalla paralisi progressiva che metteranno fine alla sua attività – probabile conseguenza di una patologia neurologica o neuropsichiatrica, oppure di neurosifilide – in una terza fase, prominente del suo pensiero, dedicata alla trasvalutazione dei valori e al nichilismo attivo, costellata dai concetti di oltreuomo, eterno ritorno e volontà di potenza, fase che ha il suo apice (e inizio) con la pubblicazione del celeberrimo Così parlò Zarathustra, seguito da altre importanti opere come Al di là del bene e del male, L'Anticristo e Il crepuscolo degli idoli. Morì, dopo 11 anni e mezzo di infermità, di polmonite nel 1900, ormai paralizzato e in preda a demenza dopo ripetuti ictus che lo avevano colpito, lasciando una notevole eredità filosofica.

Essere e tempo (Sein und Zeit, prima edizione 1927, Halle, Germania) è l'opera principale di Martin Heidegger (1889 - 1976), filosofo tedesco, che ha influenzato notevolmente la filosofia contemporanea, in particolare l'esistenzialismo e l'ermeneutica. Fu pubblicata inizialmente nell'ottavo volume del Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung di Edmund Husserl, a cui fu anche dedicata: Edmund Husserl in Verehrung und Freundschaft zugeeignet ("Dedicato a Edmund Husserl con rispetto e amicizia"). Il ponderoso saggio, incompiuto, ha come filo conduttore l'elaborazione del problema del senso dell'essere, ovvero la ripresa della questione ontologica fondamentale che, da Platone ed Aristotele in poi, ha costituito il nucleo centrale della metafisica ma su cui, secondo l'autore, nel pensiero contemporaneo, è caduto l'oblio più totale (Seinsvergessenheit).

Il costruttivismo è una posizione filosofica ed epistemologica che considera la rappresentazione della realtà, e quindi il mondo in cui viviamo, come il risultato dell'attività costruttrice delle nostre strutture cognitive, assumendo una prospettiva spesso relativistica e soggettivista. Seppur molti costruttivisti, di matrice più razionalista, affermino l'esistenza di una realtà oggettiva e fisica e di alcuni principi morali, quello che conta ai loro occhi, nell'interazione tra il mondo e i soggetti, è solo e unicamente la realtà percepita da costoro.