- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

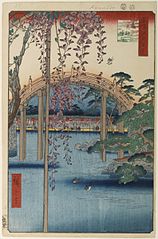

La xilografia giapponese è una tecnica di incisione artistica unica nel panorama mondiale. Si tratta di una tecnica non tossica perché utilizza, per creare le immagini, legni naturali, colori ad acqua e carta fatta a mano. Tutto ciò permette di passare da colori tenui e quasi trasparenti a colori accesi e cupi. La corrente più importante della xilografia giapponese ed estremo-orientale è comunemente conosciuta con il nome di ukiyo-e, il cui significato, di provenienza buddhista, sottolineava il carattere effimero e doloroso della vita umana. La caratteristica principale di questa corrente artistica è quella di aver raggiunto i vertici della produzione grafica di ieri, ma anche di oggi, nonostante l'enorme produzione di copie di cui ciascuna immagine è stata oggetto.

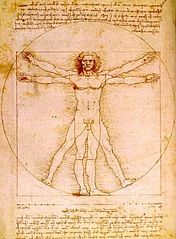

L'evoluzione della storia del nudo artistico è parallela a quella della storia dell'arte nella sua generalità, fatta debita eccezione per le specificità derivanti dal differente grado di accettazione delle scene di nudità da parte delle varie forme di società e cultura che si sono succedute nel mondo durante il corso dei secoli e dei millenni. Quello del nudo è un tema artistico consistente nella rappresentazione all'interno dei vari media artistici - pittura e scultura in primis, ma anche in fotografia e nel cinema - della forma del corpo umano (sia maschile sia femminile) nudo o seminudo; questo è considerato una delle classificazioni principali dell'opera d'arte in accademia. La nudità in arte viene a riflettere nel suo insieme le norme sociali presenti, sia in ambito di estetica che nella concezione di morale, del tempo e del luogo in cui è stata eseguita l'opera. Molte sono le culture che tollerano la nudità nell'arte assai più di quanto non tollerino la nudità nella vita reale, con diversi parametri su ciò che è considerato accettabile o meno. Come genere quello del nudo è una questione complessa da affrontare per le sue numerose varianti, sia formali che estetiche ed iconografiche, e vi sono storici dell'arte che giungono a considerarlo come uno dei più importanti, se non quello di maggior importanza in assoluto, nella storia dell'arte occidentale; secondo lo storico, saggista e critico spagnolo Francisco Calvo Serraller, «la nudità non è solo una forma d'arte, ma è la stessa spiegazione - o logica - dell'arte occidentale: il punto drammatico od incrocio tra il naturale e il cielo, tra l'ideale e il vero, tra il carnale e lo spirituale, in definitiva tra il corpo e l'anima». Anche Javier Portús, curatore d'arte e conservatore del Museo del Prado, ritiene che «da secoli il nudo è stato la forma d'arte per eccellenza presente in Occidente, potendo esso esprimere al meglio tutti gli altri valori attraverso il colore e la materia pittorica».. Anche se spesso associato con l'erotismo, il nudo può in realtà acquisire varie interpretazioni e significati alternativi, da quello inerente alla mitologia e alla religione, allo studio di anatomia o, infine, anche - per le sue qualità intrinseche - quello di massima rappresentazione possibile dell'ideale (nel senso di bene, come principio o valore etico da perseguire) di Bellezza e perfezione estetica, come accade ad esempio nell'arte figurativa dell'antica Grecia. La sua rappresentazione è variata secondo i valori sociali e culturali di ogni epoca storica e di ogni popolazione, e come per i Greci il corpo è stato un motivo di orgoglio così per gli ebrei - e di conseguenza per il successivo cristianesimo - si è rivelato invece fonte d'estremo d'imbarazzo, condizione degli schiavi e dei miserabili. Lo studio e la rappresentazione artistica del corpo umano è stata una costante in tutta la storia dell'arte, dalla preistoria, con la Venere di Willendorf, per fare solamente uno degli esempi più conosciuti. Una delle culture in cui maggiormente è proliferata la rappresentazione della nudità artistica è stata quella del mondo classico nell'antichità greco-romana, ov'è stata presto concepita come ideale (come accade nel nudo eroico), estetico ma anche etico di perfezione e "bellezza assoluta"; concetto questo che è perdurato nel classicismo, condizionando in buona parte la percezione della civiltà occidentale nei confronti non solo del nudo ma anche dell'arte nel suo complesso. Durante il Medioevo la rappresentazione artistica si è limitata ai temi più specificamente religiosi e trattati dalla teologia, basati su brani della Bibbia, il testo sacro cristiano; solamente in tal maniera se ne poteva giustificare la resa nelle varie forme d'arte. Con l'avvio del Rinascimento a partire dalla metà del XV secolo la nuova cultura derivata dall'umanesimo prese una direzione decisamente improntata ad un sempre maggior antropocentrismo; ciò ha portato al ritorno in grande stile del nudo artistico dopo lunghi secoli di occultamento ed affiancando così ai soliti soggetti religiosi dei secoli precedenti anche quelli storico-mitologici risalenti al paganesimo, soprattutto sotto forma di allegoria. È stato poi nel XIX secolo, soprattutto con l'impressionismo, che il nudo ha cominciato a perdere il suo carattere eminentemente iconografico per esser rappresentato nelle sue qualità estetiche molto più semplicemente profane: l'immagine nuda, sensuale ed auto referenziale prese così un poco alla volta il sopravvento. Gli studi attorno al nudo nella sua qualità di genere artistico si sono concentrati nell'analisi fattane dalla semiotica, innanzitutto nel rapporto inerente tra opera e spettatore, così come anche nello studio delle relazioni di genere; il femminismo ha criticato l'utilizzo del nudo in quanto oggettivazione della forma del corpo umano femminile il quale confermerebbe così il dominio all'interno della società occidentale dell'ideologia patriarcale. Artisti come Lucian Freud e Jenny Saville hanno sviluppato una sorta di nudo non idealizzato nel tentativo di eliminare il concetto tradizionale di nudità, andando a cercarne l'essenza al di là e al di fuori dell'idea di bellezza e distinzione discriminante data dall'identità di genere.

Le Cento vedute famose di Edo (名所江戸百景 Meisho Edo Hyakkei?) costituiscono, con le Cinquantatré stazioni del Tōkaidō, le Sessantanove stazioni del Kiso Kaidō e le Trentasei vedute del Monte Fuji, una delle principali stampe che rappresentano l'opera molto abbondante del pittore Hiroshige Utagawa. Malgrado il titolo dell'opera, realizzata tra il 1856 ed il 1858, ci sono in realtà 119 stampe che utilizzano tutte la tecnica della xilografia (incisione su legno). La serie appartiene allo stile ukiyo-e, movimento artistico che si basa su soggetti popolari e destinato alla classe media urbana giapponese, che si sviluppò durante il periodo Edo (1603-1868). Più precisamente, essa appartiene al genere meisho-e (名所絵 pittura di vedute famose?) che celebra i paesaggi giapponesi, un tema classico nella storia della pittura giapponese. Alcune delle incisioni sono state realizzate dall'alunno e figlio adottivo dell'autore, Utagawa Hiroshige II, che per una volta utilizza questo pseudonimo per firmare certe sue opere. Hiroshige è un grande paesaggista, uno dei migliori del suo tempo, che raffigura con immagini liriche ed emozionali i siti più belli e rinomati del Giappone e particolarmente della sua capitale Edo, poi ribattezzata Tōkyō. In questa serie sono rappresentati i luoghi più emblematici della città, allora da poco ricostruita dopo un devastante sisma avvenuto nel 1855. Hiroshige non mostra tuttavia gli effetti della distruzione, ma una città idealizzata, cercando di trasmettere allo spettatore la bellezza e la vita di Edo, con una tonalità tendenzialmente nostalgica. Nello stesso tempo, la serie offre al pubblico una forma di rivista d'attualità, simile ad un giornale che fornisce una panoramica dello sviluppo delle ricostruzioni della città. Le stampe presentano anche scene sociali, riti e costumi della società locale, che combinano con una grande diversità il paesaggio, insieme ad una descrizione dettagliata delle persone e degli ambienti.Le Cento vedute famose di Edo illustrano l'ultima fase dell'arte di Hiroshige, dove la sensibilità ed il lirismo quasi poetico dei suoi paesaggi lasciano il posto ad una composizione più astratta ed audace. Adottando il formato verticale, raramente utilizzato per le serie paesaggistiche, egli innova il primo piano, amplia notevolmente lo sfondo e così pure aumenta la vivacità dei colori. Alcuni capolavori della serie sono stati assai studiati in Occidente da impressionisti e postimpressionisti, specialmente da Vincent van Gogh, che ne ha disegnato due copie.

Edgar Morin, pseudonimo di Edgar Nahoum (Parigi, 8 luglio 1921), è un filosofo e sociologo francese. È noto per l'approccio transdisciplinare con il quale ha trattato un'ampia gamma di argomenti, fra cui l'epistemologia.

La chiesa collegiata di San Pietro a Massa era un edificio religioso, demolito nel 1807 per decreto di Felice ed Elisa Bonaparte Baciocchi, che si trovava in piazza Aranci. Ad essa era legato l'oratorio di San Sebastiano, distrutto dai bombardamenti alleati del febbraio 1945. Dalla documentazione d'archivio è noto che la chiesa, già esistente in età medievale come pieve, subì importanti interventi nel corso del '500, crollò nel 1671, venne ricostruita sullo stesso luogo tra 1697 e 1701. I lavori di riqualificazione della piazza degli Aranci, tra 2011 e 2012, hanno permesso di riportarne alla luce i resti.

Il cavallo alato è una creatura mitologica solitamente rappresentata provvista di un paio di ali piumate, ispirate a quelle dei volatili. Questa forma fantastica e immaginaria del cavallo è presente fin dalla più antica epoca nell'arte e nelle storie di miti, leggende, diverse religioni e tradizioni del folklore. Originario dell'antico Vicino Oriente, il cavallo alato arriva in Europa grazie al Pegaso della mitologia greca. È molto presente anche nella mitologia araba e in India, sia nelle tradizioni indù che nel buddismo, in Cina, tra gli Etruschi, in Francia nel folklore del Giura, in Corea con Chollima, in Africa e nel Nord America. Studiato da Spinoza e vari psicoanalisti, il cavallo alato unisce il simbolismo del cavallo classico, quello dell'animale ctoniano e dello psicopompo, con quello dell'uccello, animale rappresentante leggerezza ed elevazione spirituale. Il cavallo alato più noto è Pegaso (in greco antico: Πήγασος, Pḗgasos), originario della mitologia greca. Diverse opere fantasy, fumetti e giochi di ruolo presentano dei cavalli alati, come ad esempio i thestral di Harry Potter.

Armand Gatti (Monaco, 26 gennaio 1924 – Saint-Mandé, 6 aprile 2017) è stato un drammaturgo, scenografo e regista francese. Passò la sua infanzia nella baraccopoli di Tonkin con suo padre, Augusto Reiner Gatti, spazzino, e sua madre, Letizia Lusona, collaboratrice domestica. Seguì i suoi studi al seminario Saint-Paul a Cannes.

L'Alfa Romeo 4C è una coupé sportiva prodotta dalla casa automobilistica italiana Alfa Romeo.È stata presentata in anteprima mondiale in rete, anticipando di poco la première internazionale al Salone dell'automobile di Ginevra nel marzo del 2013, e il successivo debutto italiano al Salone del Mobile di Milano nell'aprile dello stesso anno. Pur essendo una vettura a marchio Alfa Romeo, la produzione è a cura di Maserati (altra casa automobilistica di Fiat S.p.A.) presso il proprio stabilimento a Modena.