- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Per la pace perpetua (Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf) è un'opera di filosofia politica scritta da Immanuel Kant nel 1795. Kant presenta il suo scritto come un ipotetico trattato di pace, che dovrebbe impedire il verificarsi di qualsiasi conflitto futuro. Il progetto kantiano è filosofico, non giuridico: non vuole costruire un ordinamento giuridico internazionale volto a mantenere la pace, ma una pratica politica repubblicana a livello statuale e internazionale che mantenga aperto il mutamento politico.L'opera definitiva è strutturata in 6 articoli preliminari e 3 articoli definitivi, seguiti da due supplementi (in cui indaga lo stato di natura conflittuale e riprende la questione della "clausola salvatoria" per i filosofi) e in conclusione due appendici (sulla discordanza e sull'accordo tra morale e politica), attorno a cui si svolge la riflessione del pensatore.

I Lineamenti di filosofia del diritto, pubblicati a Berlino nel 1820 (pur riportando la data del 1821) rappresentano la sintesi complessiva del pensiero etico-politico di Hegel. Con quest'ultima opera pubblicata con il sottotitolo Diritto naturale e scienza dello Stato in compendio, l'autore espone gli aspetti fondamentali dello sviluppo dialettico dell'Idea che mira a «comprendere concettualmente lo Stato e di esporlo come qualcosa di intimamente razionale».

Immanuel Kant (K nigsberg, 22 aprile 1724 K nigsberg, 12 febbraio 1804) stato un filosofo tedesco. Fu il pi importante esponente dell'Illuminismo tedesco, anticipatore degli elementi basilari della filosofia idealistica e di gran parte di quella successiva. Kant concep la propria filosofia come una rivoluzione filosofica (o "rivoluzione copernicana"), volta a superare il dogmatismo metafisico del pensiero precedente ed ad assumere i caratteri di una ricerca critica sulle condizioni del conoscere. Bench gli elementi propri dell'idealismo trascendentale Kantiano siano stati nel tempo oggetto di numerose critiche, soprattutto di natura logica (Brentano, Boole, Frege, Russell, Wittgenstein, Kripke) e nonostante che, in particolare, uno dei pilastri della sua filosofia critica, vale a dire l'idealismo delle categorie di spazio e tempo, sia stato rigettato dalla fisica contemporanea (Einstein), Kant rimane una chiave fondamentale per la comprensione della filosofia moderna, di cui universalmente considerato la figura fondante che aprir la strada al Romanticismo e alla filosofia contemporanea

Con galateo (identificato anche col sinonimo bon ton) si definisce l'insieme di norme comportamentali con cui si identifica la buona educazione: è un codice che stabilisce le aspettative del comportamento sociale, la norma convenzionale. Il termine deriva da Galeazzo Florimonte, vescovo della diocesi di Sessa Aurunca che ispirò a monsignor Giovanni Della Casa il celebre Galateo overo de' costumi, primo trattato specifico sull'argomento pubblicato nel 1558. In generale il galateo è un codice non scritto, anche se in alcuni casi può dar luogo a codificazioni scritte.

La filosofia naturale o filosofia della natura, conosciuta in latino come philosophia naturalis, consiste nella riflessione filosofica applicata allo studio della natura.

La dialettica è uno dei principali metodi argomentativi della filosofia. Essa consiste nell'interazione tra due tesi o princìpi contrapposti (simbolicamente rappresentati nei dialoghi platonici da due personaggi reali) ed è usata come strumento di indagine della verità. L'etimologia deriva dai termini della lingua greca antica dià-legein (cioè «parlare attraverso», ma anche «raccogliere») + tèchne, ovvero "arte" del dialogare, e del riunire insieme.

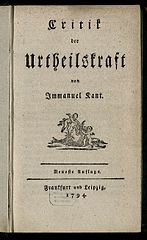

La Critica del Giudizio (in tedesco: Kritik der Urteilskraft, talvolta abbreviata: KdU) è un'opera di Immanuel Kant pubblicata nel 1790, nella quale il filosofo conduce un'analisi "critica" della capacità di giudizio di tipo "estetico". L'analisi anticipò temi e modi di sentire fatti propri, di lì a poco, non senza fraintendimenti interpretativi, dai maggiori esponenti del Romanticismo e dell'Idealismo, configurandosi quindi come ponte ideale tra le teorie estetiche del XVIII secolo (di Alexander Gottlieb Baumgarten, Edmund Burke, David Hume, Charles Batteux), citate nell'opera stessa, e quelle successive alla filosofia kantiana.

I costumi teatrali sono abiti, appositamente creati per la scena, che vengono indossati dagli attori in una rappresentazione. Il costume riveste una grande importanza nella storia del teatro e la sua evoluzione è strettamente intrecciata a quella del teatro stesso.