- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Per viaggi paolini si definiscono le missioni compiute da San Paolo e descritte negli Atti degli apostoli e nelle proprie lettere. Per queste missioni, Paolo è definito dalla Chiesa cattolica come il primo missionario, nonché apostolo delle genti.

L'unzione degli infermi è un rito celebrato da diverse Chiese cristiane: consiste in una preghiera che si fa per un ammalato e nell'unzione dello stesso con dell'olio, appositamente benedetto per questo uso. La Chiesa cattolico-romana, le Chiese ortodosse e le Chiese orientali antiche la considerano un sacramento, destinato espressamente dalla Chiesa al conforto anche fisico delle persone affette da malattia, fin dai primi secoli del cristianesimo. Le pochissime Chiese evangeliche che l'hanno conservata, invece, la considerano soltanto un rituale simbolico. Dal punto di vista etnologico e antropologico, questa unzione si configura - tra l'altro - come un tipico rito di passaggio.

Paolo di Tarso, nato con il nome di Saulo e noto come san Paolo per il culto tributatogli (Tarso, 5-10 – Roma, 64-67), è stato uno degli apostoli. È stato l'«apostolo dei Gentili», ovvero il principale (secondo gli Atti degli Apostoli non il primo) missionario del Vangelo di Gesù tra i pagani greci e romani. Secondo i testi biblici, Paolo era un ebreo ellenizzato, che godeva della cittadinanza romana. Non conobbe direttamente Gesù, sebbene a lui coevo, e, come tanti connazionali, avversava la neo-istituita Chiesa cristiana, arrivando a perseguitarla direttamente. Sempre secondo la narrazione biblica, Paolo si convertì al cristianesimo mentre, recandosi da Gerusalemme a Damasco per organizzare la repressione dei cristiani della città, fu improvvisamente avvolto da una luce fortissima e udì la voce di Dio che gli diceva: "Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?". Reso cieco da quella luce divina, vagò per tre giorni a Damasco, dove fu poi guarito dal capo della piccola comunità cristiana di quella città, Anania. L'episodio, noto come "conversione di Paolo", diede l'inizio all'opera di evangelizzazione di Paolo. Come gli altri primi missionari cristiani, rivolse inizialmente la sua predicazione agli ebrei, ma in seguito si dedicò prevalentemente ai «Gentili». I territori da lui toccati nella predicazione itinerante furono in principio l'Arabia (attuale Giordania), poi soprattutto l'Acaia (attuale Grecia) e l'Asia minore (attuale Turchia). Il successo di questa predicazione lo spinse a scontrarsi con alcuni cristiani di origine ebraica, che volevano imporre ai pagani convertiti l'osservanza dell'intera legge religiosa ebraica, in primis la circoncisione. Paolo si oppose fortemente a questa richiesta e, con il suo carattere energico e appassionato, ne uscì vittorioso. Fu fatto imprigionare dagli ebrei a Gerusalemme con l'accusa di turbare l'ordine pubblico. Appellatosi al giudizio dell'imperatore – come era suo diritto, in quanto cittadino romano – Paolo fu condotto a Roma, dove fu costretto per alcuni anni agli arresti domiciliari, riuscendo però a continuare la sua predicazione. Morì vittima della persecuzione di Nerone, decapitato probabilmente tra il 64 e il 67. L'influenza storica di Paolo nell'elaborazione della teologia cristiana è stata enorme: mentre i Vangeli si occupano prevalentemente di narrare le parole e le opere di Gesù, le lettere paoline definiscono i fondamenti dottrinali del valore salvifico della sua incarnazione, passione, morte e risurrezione – ripresi dai più eminenti pensatori cristiani dei due millenni successivi.

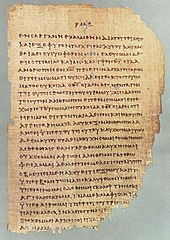

Il Nuovo Testamento (koin greca: ) la raccolta dei 27 libri canonici che costituiscono la seconda parte della Bibbia cristiana e che vennero scritti in seguito alla vita e alla predicazione di Ges di Nazareth. Nuovo Testamento o Nuovo Patto un'espressione utilizzata dai cristiani per indicare il nuovo patto stabilito da Dio con gli uomini per mezzo di Ges Cristo. I testi sono scritti in greco della koin e rivelano di fondo un ambiente semitico.

Le lettere di Paolo sono tredici testi del Nuovo Testamento attribuiti dalla tradizione all'apostolo Paolo di Tarso. In esse Paolo scrive a varie comunità da lui fondate o visitate nei suoi viaggi apostolici; alcune lettere sono inoltre dedicate a persone a lui care. In passato la Chiesa cattolica attribuì a Paolo di Tarso la Lettera agli Ebrei, nella quale non è indicato il nome dell'autore; tale lettera è oggi ritenuta, pressoché unanimemente, essere di un altro autore. Si sono inoltre conservate alcune lettere che affermano di essere state scritte da Paolo ma che sono ritenute apocrife dalla maggioranza degli esegeti.

Nel Nuovo Testamento sono incluse sette epistole non redatte da Paolo di Tarso e raccolte con il nome di lettere cattoliche ovvero lettere universali. Probabilmente questo nome si deve al fatto che riguardano tutti i cristiani, laddove l'espressione "lettere universali" traduce il greco katholikós. Gli autori sono tradizionalmente identificati con Pietro apostolo, Giovanni apostolo, Giacomo e Giuda. Gli esegeti della Bibbia Edizioni Paoline osservano come le lettere pastorali "nell'uso tradizionale sono state sempre un po' in ombra, forse per il grande valore dogmatico del gruppo delle lettere paoline o per l'incertezza circa l'autenticità e la canonicità di ben cinque di esse" e gli studiosi del "Nuovo Grande Commentario Biblico" sottolineano che "si arrivò, comunque, a questo numero sette delle epistole soltanto dopo lunghe e alterne vicende [...] la disposizione attuale (Gc, 1-2Pt, 1-3Gv, Gd) potrebbe dipendere dall'ordine dei nomi in Gal2,9". Origene di Alessandria (185-254), "autore patristico del III secolo, considerava anche la Lettera di Barnaba tra le lettere cattoliche. Tuttavia, la successiva Lista di San Damasio I non menzionò la Lettera di Barnaba fra i testi canonici. Sono altresì note col nome di Lettere Apostoliche.

La Lettera di Giacomo è una delle lettere cattoliche (nel senso di "lettere universali") del Nuovo Testamento, tradizionalmente attribuita a Giacomo il Giusto e datata attorno al 50. Gli studiosi di critica biblica propongono diverse attribuzioni - tra le quali la maggiormente diffusa è quella pseudoepigrafica - e ne collocano la datazione alla fine del I secolo, tra il 70 e il 100. La breve lettera, ritenuta rivolta alle dodici tribù di Israele, è molto probabilmente un'omelia che poi, per la ricchezza dei contenuti, ha cominciato a circolare tra le comunità cristiane primitive per essere letta nelle assemblee.