- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La Seconda lettera di Pietro è una delle lettere cattoliche incluse nel Nuovo Testamento. Insieme alla Prima lettera di Pietro è tradizionalmente attribuita a Pietro apostolo, ma la sua autenticità è dibattuta fin dall'antichità ed è oggi generalmente considerata pseudoepigrafica, redatta cioè da un altro autore che si presentò come Pietro. Fu scritta in lingua greca antica nella prima metà del II secolo, tra il 100 e il 160, da un autore che conosceva sia la Prima lettera di Pietro che la Lettera di Giuda; lo scopo della lettera è quello di mettere in guardia i suoi lettori contro i falsi dottori e di calmare l'inquietudine causata dal ritardo della parusia di Gesù.

La Prima lettera a Timoteo è una delle tre epistole conosciute come lettere pastorali incluse nel Nuovo Testamento. Cristiani, teologi, Padri della Chiesa e scrittori dei primi secoli nonché la più antica lista dei libri del Nuovo Testamento, ovvero il Canone muratoriano (anno 180), l'elenco di Cheltenhan (360) e il Concilio di Cartagine del 397 (che produsse il canone) attribuiscono a Paolo di Tarso lo scritto. Secondo la Bibbia CEI: «Fin dal II sec. la tradizione cristiana le ritiene di Paolo e l'attribuzione è ancora valida, nonostante che la maggior parte degli studiosi preferisca, in base alla critica interna, addebitarle a un discepolo di Paolo o a un ignoto scrittore cristiano del II sec.». La lettera indirizzata al suo giovane discepolo Timoteo mentre era ad Efeso, fu scritta da Paolo mentre era in Macedonia. Alcuni studiosi collocano la data della stesura dell'epistola fra il 63 o secondo altri nel 66-67. Secondo la maggioranza degli studiosi moderni si tratta invece di una lettera pseudepigrafica, scritta da un autore diverso da Paolo tra la fine del I e l'inizio del II secolo. Una minoranza di studiosi sostiene, invece, che l'autore sia stato Paolo di Tarso e gli accademici del The American Journal of Biblical Theology asseriscono che "è facile dimostrare" che sia stato proprio l'apostolo Paolo lo scrittore della lettera, così come anche per il teologo e accademico britannico James Dunn, noto per le sue opere su Paolo di Tarso.

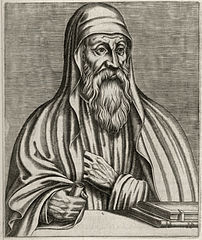

Nel Nuovo Testamento sono incluse sette epistole non redatte da Paolo di Tarso e raccolte con il nome di lettere cattoliche ovvero lettere universali. Probabilmente questo nome si deve al fatto che riguardano tutti i cristiani, laddove l'espressione "lettere universali" traduce il greco katholikós. Gli autori sono tradizionalmente identificati con Pietro apostolo, Giovanni apostolo, Giacomo e Giuda. Gli esegeti della Bibbia Edizioni Paoline osservano come le lettere pastorali "nell'uso tradizionale sono state sempre un po' in ombra, forse per il grande valore dogmatico del gruppo delle lettere paoline o per l'incertezza circa l'autenticità e la canonicità di ben cinque di esse" e gli studiosi del "Nuovo Grande Commentario Biblico" sottolineano che "si arrivò, comunque, a questo numero sette delle epistole soltanto dopo lunghe e alterne vicende [...] la disposizione attuale (Gc, 1-2Pt, 1-3Gv, Gd) potrebbe dipendere dall'ordine dei nomi in Gal2,9". Origene di Alessandria (185-254), "autore patristico del III secolo, considerava anche la Lettera di Barnaba tra le lettere cattoliche. Tuttavia, la successiva Lista di San Damasio I non menzionò la Lettera di Barnaba fra i testi canonici. Sono altresì note col nome di Lettere Apostoliche.

La Lettera agli Ebrei è un'opera inclusa nel Nuovo Testamento, in cui il profilo e la missione di Gesù sono delineati tramite il confronto con la figura del sommo sacerdote nell'Antico Testamento. Il suo genere letterario è molto discusso. Ben più che una lettera o un'omelia il testo risulta essere un "trattato per i cristiani di origine ebraica ed etnica ora ellenizzati". Il testo, anonimo, è stato accostato al nome di Paolo di Tarso sin dai tempi più antichi, ma la critica antica e moderna ha escluso quasi concordemente questa attribuzione.

Orìgene, noto anche come Origene di Alessandria (in greco antico: Ὠριγένης, Ōrigénēs, detto Adamanzio; in latino: Origenes Adamantius, «resistente come il diamante»; Alessandria d'Egitto, 185 – Tiro, 254), è stato un teologo e filosofo greco antico. È considerato uno tra i principali scrittori e teologi cristiani dei primi tre secoli. Di famiglia greca, fu direttore della Scuola catechetica di Alessandria. Interpretò la transizione dalla filosofia pagana al cristianesimo e fu l'ideatore del primo grande sistema di filosofia cristiana. Scrisse molti testi di natura teologica, anche se, per umiltà, non alluse quasi mai a se stesso nelle sue opere. Tuttavia, Eusebio di Cesarea gli dedicò quasi l'intero sesto libro della Storia ecclesiastica; inoltre, in collaborazione con Panfilo di Cesarea compose l'Apologia per Origene; tale opera, che pure ai suoi tempi poteva essere considerata di parte, dimostra tuttavia che Eusebio era ben informato sui dettagli della vita e del pensiero di Origene. Delle sue opere si trovano tracce anche nelle opere di Gregorio Taumaturgo, nelle controversie tra Sofronio, Eusebio di Cesarea, Girolamo e Tirannio Rufino, in Epifanio di Salamina e in Fozio I di Costantinopoli. Origene Adamanzio non deve essere confuso con l'omonimo filosofo pagano.

La Lettera ai Galati è uno dei testi che compongono il Nuovo Testamento. La lettera, scritta da Paolo di Tarso tra il 54 e il 57, fu composta per controbattere una predicazione fatta da alcuni ebrei cristiani dopo che l'apostolo aveva lasciato la comunità: questi missionari avevano convinto alcuni Galati che l'insegnamento di Paolo era incompleto e che la salvezza richiedeva il rispetto della Legge di Mosè, in particolare della circoncisione. Paolo condanna tale orientamento, proclamando la libertà dei credenti e la salvezza per mezzo della fede.

Giovanni Crisostomo, o Giovanni d'Antiochia (Antiochia di Siria, 344/354 – Comana Pontica, 14 settembre 407), è stato un vescovo e teologo greco antico. Fu arcivescovo di Costantinopoli. È commemorato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa e venerato dalla Chiesa copta; è uno dei 36 Dottori della Chiesa Cattolica. La sua eloquenza, le sue doti retoriche nell'omiletica gli valsero successivamente l'epiteto Crisostomo (in greco antico: χρυσόστομος, chrysóstomos), letteralmente «bocca d'oro». Il suo zelo e il suo rigore furono causa di forti opposizioni alla sua persona. Dovette subire un doppio esilio e durante un trasferimento morì. Come filosofo e teologo, Giovanni è poco originale ma riecheggia - e trasferisce efficacemente nell'omiletica - temi della tradizione patristica greca e soprattutto della scuola antiochena. La sua personalità è quella di un uomo innamorato della morale, vissuta come "amore in atto", desideroso di riformare la vita cristiana, secondo l'ideale delle primitive comunità cristiane concepite nello schema del cenobitismo.

Conte Giacomo Leopardi (al battesimo Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi; Recanati, 29 giugno 1798 – Napoli, 14 giugno 1837) è stato un poeta, filosofo, scrittore, filologo italiano. È ritenuto il maggior poeta dell'Ottocento italiano e una delle più importanti figure della letteratura mondiale, nonché una delle principali del romanticismo letterario, sebbene criticherà sempre la corrente romantica di cui rifiuta l'arido vero, ritenendosi vicino al Classicismo. La profondità della sua riflessione sull'esistenza e sulla condizione umana – di ispirazione sensista e materialista – ne fa anche un filosofo di spessore. La straordinaria qualità lirica della sua poesia lo ha reso un protagonista centrale nel panorama letterario e culturale europeo e internazionale, con ricadute che vanno molto oltre la sua epoca. Leopardi, intellettuale dalla vastissima cultura, inizialmente sostenitore del classicismo, ispirato alle opere dell'antichità greco-romana, ammirata tramite le letture e le traduzioni di Mosco, Lucrezio, Epitteto, Luciano ed altri, approdò al Romanticismo dopo la scoperta dei poeti romantici europei, quali Byron, Shelley, Chateaubriand, Foscolo, divenendone un esponente principale, pur non volendo mai definirsi romantico. Le sue posizioni materialiste – derivate principalmente dall'Illuminismo – si formarono invece sulla lettura di filosofi come il barone d'Holbach, Pietro Verri e Condillac, a cui egli unisce però il proprio pessimismo, originariamente probabile effetto di una grave patologia che lo affliggeva ma sviluppatesi successivamente in un compiuto sistema filosofico e poetico. Morì nel 1837 poco prima di compiere 39 anni, di edema polmonare o scompenso cardiaco, durante la grande epidemia di colera di Napoli. Il dibattito sull'opera leopardiana a partire dal Novecento, specialmente in relazione al pensiero esistenzialista fra gli anni trenta e cinquanta, ha portato gli esegeti ad approfondire l'analisi filosofica dei contenuti e significati dei suoi testi. Per quanto resi specialmente nelle opere in prosa, essi trovano precise corrispondenze a livello lirico in una linea unitaria di atteggiamento esistenziale. Riflessione filosofica ed empito poetico fanno sì che Leopardi, al pari di Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche e più tardi di Kafka, possa essere visto come un esistenzialista o almeno un precursore dell'Esistenzialismo.

Questa è una lista di classici greci conservati, ossia antiche opere letterarie in lingua greca giunte fino a noi, per diverse vie. Comprende sia opere integre sia opere incomplete o lacunose, di cui però si conservi un numero rilevante di parti. Le opere sono ripartite in sezioni secondo un ordine cronologico; all'interno delle singole sezioni sono elencate in ordine alfabetico.