- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Per quasi tutte le confessioni cristiane, lo Spirito Santo è la Terza Persona (ipostasi) della Santissima Trinità, con le altre due Persone di Dio Padre e di Dio Figlio. Secondo il mistero trinitario (dogma della fede cristiana), ognuna delle tre Persone è totalmente Dio: Padre Dio, Figlio Dio (Gesù Cristo), e Spirito Santo Dio. La divinità dello Spirito Santo è professata nel Simbolo niceno-costantinopolitano: "Crediamo/Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre (e dal/al Figlio), e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti". Nella fede cattolica, lo Spirito Santo procede congiuntamente dalle altre due Persone, il Padre e il Figlio (dottrina del Filioque). Secondo la fede delle chiese orientali, invece, lo Spirito Santo procede esclusivamente da Dio Padre. Con il termine tecnico procedere si intende una derivazione che non ha implicazioni temporali né di priorità, in quanto lo Spirito Santo non può intendersi teologicamente né creato o generato in un tempo successivo alle altre due divine Persone, né meno importante di esse ai fini dell'opera di Dio dell'universo, del compimento della Creazione e della salvezza del genere umano. Secondo l'eresia modalistica procede come forza, secondo l'eresia ariana procede come creatura, secondo la dottrina trinitaria procede come Persona. Nel Vangelo secondo Giovanni, lo Spirito Santo Dio è indicato col termine greco di Paraclito (soccorritore). La Pentecoste è la Solennità liturgica riservata allo Spirito Santo Dio, che ne celebra il dono di Gesù Cristo alla Sua Chiesa apostolica.

Anna (Sefforis , I secolo a.C. – I secolo d.C. ...) è considerata dalla tradizione cristiana la moglie di Gioacchino e la madre di Maria Vergine ed è venerata come santa. I genitori di Maria (e di Elisabetta) non sono mai nominati nei testi biblici canonici; la loro storia fu narrata per la prima volta negli apocrifi Protovangelo di Giacomo e Vangelo dello pseudo-Matteo, per poi arricchirsi di dettagli agiografici nel corso dei secoli, fino alla Legenda Aurea di Jacopo da Varagine. La festa nella Chiesa Cattolica ricorre il 26 luglio, mentre la Novena di Sant'Anna si recita il 17 luglio. Molti santi orientali hanno predicato su sant'Anna, quali, ad esempio, san Giovanni Damasceno, sant'Epifanio di Salamina, san Sofronio di Gerusalemme. Le vicende della santa furono poi raccolte nel De Laudibus Sanctissime Matris Annae tractatus del 1494. Papa Gregorio XIII (1584) estese la festa a tutta la Chiesa cattolica.

Nostra Signora del Monte Carmelo (o anche del Carmine, dal corrispondente spagnolo Virgen del Carmen) è uno dei titoli sotto cui viene invocata, essenzialmente in ambito cattolico, Maria, madre di Gesù. Il titolo del monte Carmelo ricorda l'eredità spirituale del profeta Elia, uomo contemplativo e strenuo difensore del monoteismo israelitico. A imitazione di Elia, nel XII secolo alcuni eremiti si ritirarono sul Carmelo con l'intento di dedicarsi al culto divino sotto il patrocinio della beata Vergine Maria, madre di Dio. Da tale comunità eremitica ebbe inizio l'ordine carmelitano, che promosse il culto di Maria con questo titolo. La Regina del Monte Carmelo è la patrona dei carmelitani e di coloro che si impegnano a vivere la spiritualità del Carmelo; è la protettrice di coloro che ne indossano lo scapolare ed è lo speciale sostegno delle anime del Purgatorio. Numerosi sono gli appellativi a lei rivolti: Fiore del Carmelo, Vite fiorita, Stella del mare, Gloria del Libano, Madre illibata, Vanto e decoro del Carmelo, Signora del suffragio, Regina delle anime purganti, Pioggia ristoratrice dalla siccità, Splendore del cielo. Nell'iconografia la Vergine è rappresentata con il Bambino Gesù in braccio, spesso con abito e scapolare bruni e mantello bianco, nell'atto di mostrare lo scapolare carmelitano. All'immagine di Maria sono spesso associate quelle dei santi dell'ordine o di anime purganti tra le fiamme. La sua memoria liturgica è fissata al 16 luglio.

Maria Teresa d'Asburgo (Vienna, 13 maggio 1717 Vienna, 29 novembre 1780) stata arciduchessa regnante d'Austria, re apostolico d'Ungheria, regina regnante di Boemia e di Croazia e Slavonia, duchessa regnante di Parma e Piacenza, duchessa regnante di Milano e Mantova e inoltre granduchessa consorte di Toscana e imperatrice consorte del Sacro Romano Impero in quanto moglie di Francesco I, gi duca di Lorena col nome di Francesco III Stefano. In virt della Prammatica Sanzione del 1713, emanata dal padre, l'imperatore Carlo VI, nel 1740 fu la prima (nonch unica) donna della Casa d'Austria ad ereditare il governo dei vasti possedimenti della monarchia asburgica. L'eredit di Maria Teresa non fu riconosciuta da diversi stati tedeschi, che, spalleggiati dalla Francia e dalla Spagna, precipitarono l'Europa centrale in quella che fu nota come guerra di successione austriaca. Alla fine, grazie soprattutto alla fedelt dimostratale dall'Ungheria, Maria Teresa usc vittoriosa e venne riconosciuta come legittima sovrana dei suoi possedimenti ereditari, ma non pot essere eletta al soglio imperiale, si accontent d'essere l'imperatrice consorte ed ebbe quindi come titolo pi alto quello di "regina apostolica d'Ungheria". Nei quadri e nelle altre raffigurazioni ufficiali infatti quasi sempre rappresentata con la corona di Santo Stefano accanto, facendo eleggere come imperatore il proprio marito. Il suo governo personale ricordato come un periodo ricco di riforme economiche e sociali, nonch di grande sviluppo culturale. Insieme al marito fu fondatrice del casato degli Asburgo-Lorena, la dinastia che resse le sorti dei domini austriaci fino alla prima guerra mondiale. Fu madre degli imperatori Giuseppe II e Leopoldo II, nonch di Maria Antonietta, regina di Francia, e Maria Carolina, regina di Napoli e Sicilia.

Margherita Maria Teresa Giovanna di Savoia (Torino, 20 novembre 1851 – Bordighera, 4 gennaio 1926), consorte di re Umberto I, fu la prima regina consorte d'Italia. La moglie del primo Re d'Italia Vittorio Emanuele II di Savoia, Maria Adelaide d'Austria, era infatti morta nel 1855, prima della proclamazione del Regno avvenuta nel 1861. Negli anni in cui fu al fianco di Umberto come principessa ereditaria e, dal 1878, come regina d'Italia, esercitò una notevole influenza sulle scelte del marito e un grande fascino sulla popolazione, facendo sapiente uso delle proprie apparizioni pubbliche, concepite per attrarre il popolo con un abbigliamento ricercato e una costante affabilità. Secondo Ugoberto Alfassio Grimaldi, fu il personaggio politico dell'Italia unita che suscitò, dopo Giuseppe Garibaldi e Benito Mussolini, «i maggiori entusiasmi nelle classi elevate e nelle classi umili».Cattolica, fieramente attaccata a Casa Savoia e profondamente reazionaria, fu una nazionalista convinta e sostenne la politica imperialista di Francesco Crispi. L'incitamento alla repressione delle rivolte popolari, come avvenne nei moti di Milano del 1898, per quanto controverso non ne compromise l'immagine, forse perché fu la prima donna italiana a sedere sul trono del paese neocostituito. A corte gestì un circolo culturale settimanale che le valse l'ammirazione di poeti e intellettuali e la collocò forse, almeno sotto questo aspetto, più a sinistra di molte altre dame dell'aristocrazia. I suoi balli, inoltre, come quelli cui partecipò, celavano spesso un piano diplomatico, e nelle sue intenzioni cercarono in particolare di assicurare una mediazione con l'aristocrazia "nera", rimasta fedele al Vaticano dopo la presa di Roma. Molti furono gli omaggi popolari e poetici tributati alla nobildonna (dalla pizza Margherita alla celebre ode carducciana Alla regina d'Italia, scritta subito dopo la visita bolognese dei sovrani nel novembre 1878), anche negli anni successivi all'assassinio del marito, quando diventò regina madre.

Per confessione di fede, o professione di fede, si intende la pubblica dichiarazione, in forma più o meno articolata, da parte di una chiesa cristiana, di un raggruppamento di cristiani oppure di un singolo cristiano, del contenuto della propria fede e delle sue implicazioni. L'esigenza di precisare e proclamare il contenuto della propria fede lo si ravvisa ogni qual volta si ritenga che forze ideologiche o culturali estranee (all'esterno o anche all'interno delle chiese) possano pregiudicare l'integrità della fede o dell'identità cristiana così com'è stata trasmessa. La confessione di fede, inoltre, come sintesi del contenuto della fede cristiana, assume pure una valenza didattica (prendendo la forma di catechismi) oppure formulando delle tesi e contro-tesi.

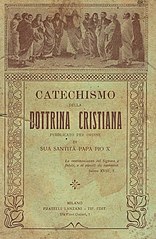

Il Catechismo di Pio X è una sintesi di un catechismo unico del Congresso Catechistico Nazionale svolto a Piacenza nel 1889 e quando divenne papa Pio X, nella Cattedra di San Pietro dopo due anni, venne esposto come disciplina con l'enciclica Acerbo Nimis e richiesto per la diocesi di Roma; è strutturato in domande brevi con relativa risposta. Il testo fu successivamente adottato in tutta Italia.

Il Catechismo di Heidelberg è un manuale di istruzione di dottrina cristiana che, sotto forma di domande e risposte, suddivise per ogni domenica dell'anno, si propone di trasmettere gli insegnamenti fondamentali della fede cristiana nella prospettiva calvinista. Tradotto oggi in molte lingue, è considerato non solo uno dei catechismi più influenti prodotti dal Protestantesimo, ma una delle principali confessioni di fede delle Chiese riformate incluse nelle Tre formule di unità. L'influenza di questo catechismo si estende fino ad ispirare i Canoni di Westminster servendo come base per il suo Catechismo abbreviato.