- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il tumore del fegato o tumore epatico (dal greco Hepar, che significa fegato) è una neoplasia che ha origine nel fegato. I tumori del fegato vengono generalmente diagnosticati grazie ad apparecchiature di imaging biomedico (spesso per caso) o si presentano con sintomi quali una massa addominale, dolore addominale, ittero, nausea o disfunzione epatica. Il tipo più frequente è il carcinoma epatocellulare. La causa principale è la cirrosi a seguito di epatite B, epatite C o alcolismo. Si conta che l'epatite B sia resposanbile di 300.000 morti, l'epatite C di 343.000 morti e l'alcol di 92.000 morti per tumore del fegato. I tumori del fegato sono diversi dalle metastasi epatiche che, invece di avere origine nel fegato, provengono da altre parti del corpo e si diffondono nel parenchima epatico. I tumori epatici colpiscono sia il fegato stesso o le strutture all'interno di esso, compresi vasi sanguigni o dotti biliari. Il tumore al fegato primario è il sesto tumore più frequente a livello mondiale e la seconda causa di morte per neoplasia. Nel 2012 si sono registrati 782.000 casi e 746.000 decessi. I tassi più elevati si sono registrati dove l'epatite B e C sono più comuni, come nell'asia orientale e nell'Africa sub-sahariana. I tassi di sopravvivenza a cinque anni sono, negli Stati Uniti, del 17%.

La malattia di Wilson (un tempo detta anche morbo di Wilson), o degenerazione epatolenticolare, è un disordine genetico trasmesso in modo autosomico recessivo che determina l'accumulo di rame nei tessuti; i sintomi si manifestano a livello neurologico-psichiatrico e soprattutto a livello del fegato. Nei bambini l'esordio è spesso con sintomi epatici, mentre negli adulti sono i sintomi neurologici a esordire per primi. Si può manifestare tra i 5 e i 40 anni, e gli esordi precoci corrispondono a un decorso più grave, pericoloso e rapido. I sintomi appaiono in genere tra i 6 e i 20 anni, anche se in alcuni casi sono stati descritti primi sintomi in pazienti molto più anziani.La condizione è dovuta a una mutazione nella proteina della malattia di Wilson (gene ATP7B). Una singola copia anomala del gene è presente in una persona su cento, senza determinare alcun sintomo, essendo la patologia causata da un gene recessivo (si tratta di portatori sani della malattia). Se un individuo eredita il gene da entrambi i genitori, è a rischio di manifestare la patologia. La malattia di Wilson ha un'incidenza di 2,66/100 000 con una prevalenza di 6,21/100 000. La malattia prende il nome da Samuel Alexander Kinnier Wilson (1878-1937), neurologo inglese che per primo descrisse la condizione nel 1912.Senza la cura, la malattia può essere facilmente letale in pochi anni, tuttavia esistono oggi farmaci efficaci in grado di controllarla; la cura prevede l'utilizzo di farmaci chelanti che riducono l'assorbimento di rame e ne rimuovono l'eccesso dall'organismo, farmaci di mantenimento, a volte fisioterapia, e un'adeguata dieta povera di rame, ma occasionalmente è necessario anche un trapianto di fegato in caso di grave insufficienza epatica. A causa della grande variabilità dei sintomi e del decorso, la diagnosi è raramente tempestiva, per cui i pazienti aspettano anche anni, con peggioramento dei sintomi, prima di sapere di esserne affetti e potersi curare. Comunque, se trattata adeguatamente, la malattia regredisce in buona parte e non riduce l'aspettativa di vita dei pazienti, che rimane identica a quella della popolazione sana, così come si può mantenere una buona qualità di vita; tuttavia il trattamento farmacologico e il monitoraggio devono proseguire in maniera costante e cronica per tutta la durata della vita.

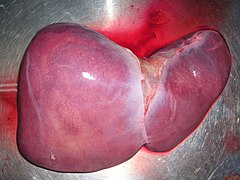

Il fegato (dal latino ficātum, termine originariamente culinario) è una ghiandola extramurale anficrina (a secrezione endocrina ed esocrina) della cavità addominale, posizionata al di sotto del diaframma localizzata nell'ipocondrio destro e, in parte, nell'epigastrio, tra il colon trasverso e lo stomaco. È la ghiandola più grande del corpo umano. Gioca un ruolo fondamentale nel metabolismo e svolge una serie di processi tra cui l'immagazzinamento del glicogeno, la sintesi delle proteine del plasma, la rimozione di sostanze tossiche dal sangue. Produce la bile, importante nei processi della digestione ed è fino al 6º mese di vita intrauterina il più importante organo emopoietico. In caso di splenectomia, il fegato può riassumere la funzione di emocateresi sopperendo alla mancanza della milza.

La cirrosi epatica è una patologia epatica cronica e progressiva, caratterizzata dal sovvertimento diffuso e irreversibile della struttura del fegato, conseguente a danni di varia natura (infettiva, alcolica, tossica, autoimmune) accumulatisi per un lungo periodo. La cirrosi epatica rappresenta quindi il quadro terminale della compromissione anatomo-funzionale dell'organo.Il termine "cirrosi" deriva dal greco κίρρωσις, composto di κιρρός, kirrhòs, che significa "giallastro", e -ωσις, -osis, che significa "condizione", una parola che descrive l'aspetto di un fegato cirrotico. Alcune delle sue cause scatenanti principali sono l'abuso di alcol, le epatiti croniche virali o di altra natura. Il sovvertimento strutturale della cirrosi epatica è il risultato della necrosi del parenchima epatico, causata dal danno protratto, e dei conseguenti processi riparativi, ovvero la rigenerazione nodulare per iperplasia (proliferazione cellulare) e la formazione di ponti fibrosi cicatriziali che sostituiscono il parenchima necrotico e si dispongono sia all'interno sia tra i lobuli, le unità elementari che costituiscono il fegato. Questo disordine architetturale conduce non solo a un malfunzionamento del fegato dal punto di vista metabolico (catabolico e sintetico), ma anche a gravi ripercussioni sulla circolazione portale (ipertensione portale). Il termine cirrosi è talvolta utilizzato per estensione anche per descrivere processi patologici fortemente sclerotici a carico di organi diversi dal fegato, quali lo stomaco, i reni e i polmoni, quando questi vanno incontro a degenerazione con necrosi cellulare seguita da fibrosi.Durante gli esordi della malattia, spesso non si presentano sintomi, ma con il progredire della condizione il paziente può accusare, insieme a sintomi aspecifici (stanchezza, dispepsia), prurito, edema agli arti inferiori, colorito giallo delle sclere (subittero) o della cute (ittero), raccolta di liquido nella cavità peritoneale (ascite) o sviluppare un angioma stellare (delle "macchie" rossastre simili a ragnatele) sulla cute. Le principali complicanze includono encefalopatia epatica, sanguinamento dalle varici esofagee e tumore del fegato. L'encefalopatia epatica provoca confusione mentale e può portare a perdita di coscienza. L'accumulo di liquidi nell'addome può diventare spontaneamente infetto.La cirrosi è più comunemente causata da un abuso di alcol, dall'epatite B, dall'epatite C e dalla steatosi epatica non alcolica. In genere, per la cirrosi alcolica occorre assumere più di due o tre bevande alcoliche al giorno per alcuni anni. La steatosi epatica non alcolica conta una serie di cause, tra cui il sovrappeso, il diabete, alti livelli di grassi nel sangue e ipertensione. Alcune cause meno frequenti della cirrosi possono essere l'epatite autoimmune, la colangite biliare primitiva, l'emocromatosi, l'assunzione di alcuni farmaci e la presenza di calcoli biliari.La diagnosi si basa sull'esame obiettivo, sulle analisi del sangue, sulle tecniche di imaging biomedico e sulla biopsia epatica.Alcune cause di cirrosi, come l'epatite B, possono essere prevenute grazie alla vaccinazione. Evitare di assumere alcol è raccomandato in tutti i casi di cirrosi. L'epatite B e C possono essere curate con farmaci antivirali. L'epatite autoimmune può essere trattata con farmaci steroidei. Altri farmaci possono essere utili per fronteggiare le complicazione, come il gonfiore addominale o quello delle gambe, l'encefalopatia epatica e o la dilatazione delle vene esofagee. Nei casi gravi di cirrosi può essere preso in considerazione un trapianto di fegato.