- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Con il termine femminismo della prima ondata si indica il periodo di attivismo e di filosofie femministe che va dalla prima metà del XIX all'inizio del XX secolo in tutto il mondo, ma soprattutto nei paesi occidentali. Esso si concentrò specificamente sulle questioni legali, in primo luogo sul conseguimento del suffragio femminile. Il femminismo ha le sue origini nel XVIII secolo, in particolare nella corrente culturale e filosofica dell'Illuminismo; in questo movimento vi fu un'accesa controversia nei riguardi dell'uguaglianza sociale e della differenza di genere. All'epoca comparve un nuovo discorso critico che usava le categorie universali di questa filosofia politica: il movimento illuministico pertanto non era femminista alle sue radici. Le origini politiche del femminismo provenivano dalla rivoluzione francese (1789); quest'evento fece nascere e crescere l'idea di traguardi e finalità fondamentali quali l'uguaglianza giuridica, le libertà personali e i diritti politici, ma giunse presto ad una vasta contraddizione interna che segnò la lotta del primo femminismo: le libertà e diritti fondamentali e l'uguaglianza giuridica che furono le grandi conquiste delle rivoluzioni liberali non influirono sulla condizione femminile. La teoria politica di Jean-Jacques Rousseau designò l'esclusione delle donne dal campo dei beni e dei diritti, ma fu proprio durante la rivoluzione francese che la voce delle donne cominciò ad esprimersi collettivamente (vedi donne nella rivoluzione francese).

Massimo Troisi (San Giorgio a Cremano, 19 febbraio 1953 – Roma, 4 giugno 1994) è stato un attore, regista, sceneggiatore e cabarettista italiano. Principale esponente della nuova comicità napoletana nata agli albori degli anni settanta, soprannominato «il comico dei sentimenti» o il «Pulcinella senza maschera», è considerato uno dei maggiori interpreti nella storia del teatro e del cinema italiano. Formatosi sulle tavole del palcoscenico, istintivo erede di Eduardo e di Totò, accostato anche a Buster Keaton e Woody Allen, cominciò la sua carriera assieme agli inossidabili amici del gruppo I Saraceni, divenuto La Smorfia (Lello Arena ed Enzo Decaro). Il successo del trio fu inatteso e immediato e consentì al giovane Troisi di esordire al cinema con Ricomincio da tre (1981), il film che decretò il suo successo come attore e come regista. Dall'inizio degli anni ottanta si dedicò esclusivamente al cinema interpretando dodici film e dirigendone quattro. Malato di cuore sin dall'infanzia, morì il 4 giugno 1994 all'Infernetto (Roma) per un fatale attacco cardiaco, conseguente a febbri reumatiche; il giorno prima aveva terminato la sua ultima pellicola, Il postino, per il quale sarebbe stato, qualche tempo dopo, candidato ai premi Oscar come miglior attore e per la miglior sceneggiatura non originale. Adoperò uno stile inconfondibile, che esaltava una capacità espressiva sia verbale sia mimica e gestuale con la quale riusciva a unire ruoli prettamente comici a quelli più riflessivi. Troisi indicò al cinema italiano una via per un'escursione rivitalizzante con in più uno sguardo molto attento alla società italiana ed alla Napoli successive al terremoto del 1980, alle nuove ideologie, al femminismo, all'autoironia crescente e all'affermazione della soggettività individualista. Con lui nacque la nuova tipologia napoletana di antieroe, la vittima dei tempi moderni, un personaggio che riflette tuttora i dubbi e le preoccupazioni delle nuove generazioni. Occasionalmente si distinse anche al di fuori della recitazione, lasciando altri contributi: scrisse infatti 'O ssaje comme fa 'o core, una poesia messa in musica dall'amico Pino Daniele, un'allusione tanto ai problemi al cuore (sia dell'attore sia dell'amico musicista) quanto al romanticismo.

Maria Teresa Carlotta di Borbone (Versailles, 19 dicembre 1778 – Frohsdorf, 19 ottobre 1851), duchessa d'Angoulême, delfina di Francia (ed anche, per alcuni minuti nel 1830, Regina di Francia), quindi in esilio Contessa di Marnes, nota anche come Madame Royale, era la figlia primogenita di Luigi XVI di Francia e di Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena. L'esperienza vissuta nei tre anni di prigionia la segnò per sempre. Proprio come la madre, che da accesa sostenitrice del diritto divino dei re e implacabile avversaria della causa rivoluzionaria era stata un simbolo del dispotismo tout court e ostinata roccaforte dell'ancien régime fino alla morte, tutta la sua esistenza fu condizionata dal suo strenuo appoggio all'antico sistema monarchico. Divenne quindi uno dei capi riconosciuti degli ultras.

Maria Antonia Giuseppa Giovanna d'Asburgo-Lorena, nota semplicemente come Maria Antonietta (Vienna, 2 novembre 1755 – Parigi, 16 ottobre 1793), è stata regina consorte di Francia e Navarra, dal 10 maggio 1774 al 1º ottobre 1791, e regina dei Francesi, dal 1º ottobre 1791 al 21 settembre 1792, come consorte di Luigi XVI. Fu di fatto l'ultima vera regina di Francia. Figlia di Maria Teresa d'Austria e di Francesco Stefano di Lorena, alla nascita era stata insignita del titolo di arciduchessa d'Austria. Per suggellare l'alleanza tra l'Austria e la Francia contro la Prussia e l'Inghilterra, venne data in sposa, quattordicenne, al delfino di Francia, il futuro Luigi XVI. Trasferitasi a corte, nella reggia di Versailles, per sopperire alla solitudine, alla noia e a un matrimonio deludente e tormentato, cominciò a vivere nelle frivolezze, dedicandosi a costosi diversivi.La leggerezza del suo carattere, i favoritismi e le ingerenze negli intrighi di corte le inimicarono molte delle grandi famiglie dell'antica nobiltà, che contribuirono a diffondere maldicenze e dicerie contro di lei, soprannominata con sprezzo l'Austriaca. Anche negli anni della maturità, nei quali avrebbe mostrato più senso di responsabilità e di riflessione, non sarebbe riuscita a cancellare, di fronte all'opinione pubblica, l'immagine di «donna frivola, irresponsabile, assetata di lusso e dissipatrice».Durante la rivoluzione francese, ostile a ogni compromesso con le idee liberali e accesa sostenitrice del diritto divino dei re, cercò di salvare la monarchia assoluta, anche attraverso i continui contatti con gli aristocratici emigrati, e sfruttando alcuni moderati come Mirabeau e Barnave. In seguito alla crescente ostilità popolare, dovuta anche al fallito tentativo di fuga, fu messa in stato di arresto insieme alla famiglia reale. Durante il periodo di prigionia, dopo la caduta della monarchia, dimostrò di essere una madre e una moglie esemplare.Sebbene sconvolta perché il mondo che aveva conosciuto era ormai crollato, conservava ancora l'alterigia e la coscienza del proprio ruolo cui era stata educata sin dalla nascita. Processata sommariamente e giudicata colpevole di alto tradimento dal tribunale rivoluzionario, seppur senza prove tangibili, morì con dignità e fierezza regale sulla ghigliottina. La sua morte segnò la reale fine dell'ancien régime.

Maria Antonietta (Marie Antoinette) è un film del 1938 diretto da W. S. Van Dyke II e, non accreditato, da Julien Duvivier. La prima del film si tenne a Los Angeles l'8 luglio 1938. Il film, originariamente commissionato a Sidney Franklin, doveva avere Charles Laughton nel ruolo di Luigi XVI. Si tratta dell'ultima produzione di Irving Thalberg, che morì durante la lavorazione. Fu uno dei più grandi successi degli anni Trenta, ma anche uno dei film più costosi dell'epoca: costò più di due milioni di dollari, con fastose ricostruzioni, migliaia di costumi e altrettante parrucche che misero al lavoro tutti i laboratori della MGM per mesi. I produttori non ottennero il permesso di girare il film a Versailles, così dovettero ricostruire tutta la scenografia negli studios. La protagonista, Norma Shearer venne nominata agli Oscar come miglior attrice per il 1938. Quell'anno vinse Bette Davis con Figlia del vento, mentre la Shearer vinse la Coppa Volpi a Venezia.

La Marchesa de Merteuil è una dei personaggi principali del romanzo epistolare di Choderlos de Laclos Le relazioni pericolose (1782). Donna di grande fascino, intelligenza e crudeltà, il piano della Marchesa di umiliare il suo vecchio amante, il conte di Gercourt, darà il via alle azioni della trama, che alla fine porteranno alla disfatta sociale la Merteuil stessa ed il suo alleato, il Visconte di Valmont. Nelle sue lettere al Visconte, la Marchesa non gli suggerisce solo un piano d'azione, ma stende anche le linee guida del libertinaggio della Francia del XVIII secolo. Il personaggio crudele e libertino della Marchesa, così come tutto il romanzo, fu un motivo di scandalo al momento della pubblicazione del libro. L'attrice e scrittrice Marie Jeanne Riccoboni accusò de Laclos di aver scritto la Marchesa de Merteuil come un personaggio poco plausibile e addirittura offensivo per le lettrici, una vera e propria caricatura di iniquità femminile. De Laclos rispose tuttavia di essersi limitato a presentare la natura con "exactitude et fidélite", ritenendo ipocrita negare che donne come la Marchesa esistono realmente.

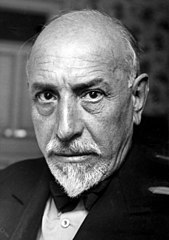

Luigi Pirandello (Agrigento, 28 giugno 1867 – Roma, 10 dicembre 1936) è stato un drammaturgo, scrittore e poeta italiano, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1934. Per la sua produzione, le tematiche affrontate e l'innovazione del racconto teatrale è considerato tra i più importanti drammaturghi del XX secolo. Tra i suoi lavori spiccano diverse novelle e racconti brevi (in lingua italiana e siciliana) e circa quaranta drammi, l'ultimo dei quali incompleto.

La zia marchesa è il secondo romanzo di Simonetta Agnello Hornby edito nel 2004 da Feltrinelli. Dopo La Mennulara, La zia marchesa rappresenta per certi versi un altro spaccato della storia della Sicilia e quindi il secondo romanzo della Trilogia Siciliana che si conclude con Boccamurata. Se con La Mennulara siamo negli anni Sessanta, con La zia marchesa si torna indietro dal punto di vista storico: alla Sicilia di fine Ottocento. Il romanzo offre almeno tre piani di lettura: quello dello svolgimento della vicenda, quello storico e quello sociale.

Angelica la Marchesa degli Angeli è un romanzo del 1957 scritto da Anne e Serge Golon. Si tratta del primo libro di una serie di romanzi ambientati nella Francia del XVII secolo e aventi per protagonista Angelica, la marchesa degli angeli. In Italia il romanzo è stato pubblicato per la prima volta nel 1957 dalla casa editrice Garzanti. Successivamente il romanzo è stato ristampato diverse volte e, a partire dal 1965, è stato spesso ristampato diviso in due romanzi distinti intitolati Angelica la Marchesa degli Angeli e Angelica e il giustiziato di Notre-Dame.