- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Le soprintendenze sono organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) della Repubblica Italiana. Sono regolate principalmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 e dal decreto ministeriale 23 gennaio 2016. Molte delle competenze delle soprintendenze sono definite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" con compiti in ambito territoriale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici,

La Sartiglia è una corsa alla stella che si corre l'ultima domenica e martedì di carnevale ad Oristano, dove carnevale e Sartiglia sono praticamente sinonimi. È una delle più antiche manifestazioni equestri che ancora si svolgono in area Mediterranea e una fra le più spettacolari e coreografiche forme di Carnevale in Sardegna. Riecheggia riti di rigenerazione agraria. Il termine Sartiglia deriva dal castigliano Sortija, a sua volta derivante dal latino sorticula, ossia anello, e trattiene in sé il diminutivo sors, fortuna. Le origini della giostra affondano negli antichi tornei cavallereschi militari, nella corsa alla stella con ima spada e sciabola si è tramandata negli anni. Essa consiste nel tentativo dei cavalieri di centrare il bersaglio appeso a un nastro verde, sfidando la sorte.

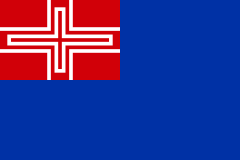

Il Regno di Sardegna fu un'entità statuale dell'Europa meridionale che esistette tra il 1297 e il 1861 quando venne legalmente sostituita dal Regno d'Italia. Il Regno di Sardegna fu creato in ottemperanza al trattato di Anagni da papa Bonifacio VIII con il nome di Regnum Sardiniae et Corsicae divenendo il 5 aprile 1297 una nazione costitutiva della Corona d'Aragona. Alla sua creazione però la Corsica si trovava in una situazione di sostanziale anarchia, mentre la Sardegna era suddivisa tra il Giudicato di Arborea, il libero comune di Sassari e tre stati signorili appartenenti ai della Gherardesca, ai Malaspina e ai Doria. A partire dal 1323 gli aragonesi iniziarono la conquista della Sardegna inglobandola completamente nel Regno di Sardegna e Corsica solo nel 1420 al termine della guerra sardo-catalana. Rinominato semplicemente Regno di Sardegna nel 1479 il regno rimase parte della Corona d'Aragona fino al 1516 quando in seguito all'unione dinastica con la Corona di Castiglia passò alla Corona di Spagna. Nel 1700 con lo scoppio della guerra di successione spagnola il Regno di Sardegna fu conteso tra gli Asburgo e i Borboni fino al 1720 quando in seguito al trattato dell'Aia fu consegnato ai duchi Savoia. Con l'acquisizione del Regno di Sardegna i Savoia formarono una federazione composta dal principato di Piemonte, il Ducato di Savoia, la contea di Nizza e il Regno di Sardegna che grazie all'importanza del suo titolo diede il nome all'intera federazione. La federazione finì il 3 dicembre 1847 quando gli stati federati furono riuniti sotto un unico regno, il Regno di Sardegna. Nel corso del Risorgimento la conquista della penisola italiana da parte del Regno di Sardegna provocò il 17 marzo 1861 la proclamazione del Regno d'Italia ponendo così fine alla storia del Regno di Sardegna.

La guerra sardo-catalana fu un conflitto medioevale della durata di circa 70 anni (1353-1420) che vide contrapporsi il giudicato di Arborea, alleato con i Doria e Genova e sostenuto parzialmente dal regno di Napoli, e il regno di Sardegna, facente parte della corona d'Aragona dal 1324, per la supremazia sull'isola.

Eleonora o Elianora d'Arborea (Molins de Rei, 1347 circa – Sardegna, giugno 1403), è stata giudicessa d'Arborea, nota anche per l'aggiornamento della Carta de Logu, promulgata dal padre Mariano IV e rivisitata dal fratello maggiore Ugone III. Gli aragonesi, successivi dominatori della Sardegna, estesero l'ambito territoriale di applicazione della Carta de Logu a quasi tutta l'isola. La normativa rimase in vigore per secoli, fino alla sostituzione col codice di Carlo Felice di Savoia (il 16 aprile 1827), ormai alle soglie della fusione perfetta con la terraferma sabauda e del Risorgimento. Il significato simbolico che localmente è attribuito alla figura e alla reggenza di Eleonora è evidenziato dal fatto che il giudicato d'Arborea è stato l'ultimo Stato sardo autoctono a essere ceduto a regnanti esterni all'isola. Questo fa sì che, soprattutto nell'ambito dell'indipendentismo sardo, sia spesso vista come principale eroina nazionale della Sardegna, assieme a Giovanni Maria Angioy.

Davide Cova (Cagliari, 27 giugno 1891 – Oristano, 9 maggio 1947) è stato un giornalista, politico, ingegnere e architetto italiano. Nella sua vita, orientata verso la difesa dei diritti umani, le sue scelte, la sua azione politica, l'esercizio stesso della sua professione d'ingegnere, rivolti sia alla salvaguardia che al progresso, furono ampiamente dedicati al sostegno e allo sviluppo della Sardegna.

Antonio Corriga (Atzara, 1923 – Oristano, 16 dicembre 2011) è stato un pittore italiano. Nacque ad Atzara, un paese della Sardegna che, sin dai primissimi anni del secolo, fu meta di una quantità di giovani pittori spagnoli, quali Eduardo Chicharro, Antonio Ortiz Echagüe, Cesareo Bernardo de Quiros e Del Castello, che vi importarono un nuovo modo di dipingere, che stimolò la curiosità di Antonio Ballero, Giuseppe Biasi, Filippo Figari e Richard Scheurlen. La fantasia del giovane Corriga ricevette dunque uno stimolo importante dalla frequentazione di questi artisti e dalla presenza di importanti opere d'arte, anche in collezioni private. Altrettanto importanti furono le sollecitazioni di Filippo Figari, diventato direttore dell'Istituto d'Arte per la Sardegna di Sassari. Dal 1935 al 1941 Antonio Corriga si trasferì a Sassari per frequentare l'Istituto d'Arte, dove apprese la tecnica dell'incisione da Stanis Dessy. Nel 1941-42 partì per il servizio militare e una volta rientrato a Sassari si diplomò all'Istituto d'Arte. Nel 1943 si trasferì a Firenze per frequentare l'Istituto Superiore d'Arte "Magistero", dove si diplomò nel 1944, ottenendo l'abilitazione all'insegnamento. Dal 1944 frequentò per alcuni anni l'Accademia delle Belle Arti, sempre nel capoluogo toscano. Trasferitosi ad Oristano, aprì un laboratorio di ceramica e insegnò alla scuola professionale diretta da Vincenzo Urbani. Dopo qualche anno lasciò l'arte della ceramica per concentrarsi unicamente sulla pittura. Nel corso della sua carriera si dedicò alla rappresentazione delle diverse tematiche: il sacro, il ritratto, la tradizione popolare vista sia nelle rappresentazioni delle feste religiose che nel quotidiano, ma fu anche autore di pregevoli lavori di protesta sociale. Gli furono commissionate numerose opere per edifici sacri tra le quali la “Crocefissione” per la parrocchiale di Fonni e la Pala centrale dell'altare basilicale per il Santuario di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari. Realizzò anche illustrazioni per pubblicazioni in sardo, etichette e numerosi manifesti. Direttore per diversi anni dell'I.S.O.L.A. (Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigianale) e attivista politico più volte eletto consigliere comunale col Partito Socialista Italiano, nel 2000 diventò direttore artistico della Pinacoteca "Antonio Ortiz Echagüe" di Atzara, le cui sale custodiscono diverse sue tele tra cui i Funerali di un socialista, dipinto in memoria di Peppino Catte. Numerose opere sono conservate presso gli uffici della Regione Sardegna, della Provincia di Oristano, del Comune di Oristano, del Comune di Atzara, nella sede della Comunità Montana Barbagia-Mandrolisai. Muore ad Oristano il 16 dicembre 2011 all'età di 88 anni.

Alfonso di Trastámara, detto il Magnanimo (Medina del Campo, 21 novembre 1393 – Napoli, 27 giugno 1458), è stato un principe spagnolo della casa reale di Trastámara d'Aragona, che divenne re Alfonso V di Aragona, Alfonso III di Valencia, Alfonso II di Sardegna, Alfonso I di Maiorca e di Sicilia, re titolare di Corsica, di Gerusalemme e d'Ungheria, conte Alfonso IV di Barcellona e delle contee catalane (Rossiglione e Cerdagna) dal 1416 al 1458, duca titolare di Atene e Neopatria e re Alfonso I di Napoli dal 1442 al 1458. Fu il capostipite del ramo aragonese di Napoli. Era figlio primogenito del principe di Castiglia e León, e futuro re della corona d'Aragona e di Sicilia, Ferdinando, e di Eleonora d'Alburquerque. Suo padre Ferdinando rappresentava, per discendenza materna, la stirpe della Casa d'Aragona; da parte di padre, invece, discendeva dal casato di Trastámara, un ramo illegittimo dei reali di Castiglia. Per diritto ereditario Alfonso era anche re di Sicilia e di Sardegna (regno che contese al Giudicato di Arborea, alleato con la Repubblica di Genova) e conquistò il Regno di Napoli, nella cui capitale stabilì la propria corte e che divenne il fulcro della Corona d'Aragona. Più semplicemente, Alfonso V d'Aragona era figlio primogenito di Ferdinando I d'Aragona; fratello di Giovanni II d'Aragona (padre di Ferdinando II d'Aragona, che diventerà il marito di Isabella di Castiglia); padre di Ferdinando I di Napoli (detto Ferrante I di Napoli).