- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il Movimento di Cooperazione Educativa (MCE) è un movimento nato il 4 novembre 1951 a Fano nella abitazione della maestra Anna Marcucci Fantini, costituito da insegnanti, pedagogisti, operatori della formazione che si ispirano e condividono la metodologia della Pedagogia Popolare di Célestin Freinet, insegnante francese, introdotta nella metà del XX secolo. L'ispirazione a Freinet, alle sue idee sulla cooperazione e sull'uso della stampa tipografica, era sottolineata anche dal nome assunto in origine del movimento: Cooperativa della tipografia a scuola (CTS). Possiede un suo specifico sito web (http://www.mce-fimem.it/ ). Il MCE aderisce alla rete internazionale FIMEM (sito web https://www.fimem-freinet.org/) delle associazioni locali ispirate alla pedagogia popolare di Celestin Freinet).

Célestin Freinet, educatore e pedagogista, nasce a Gars, in Francia, nel 1896 e muore a Saint-Paul de Vence nel 1966. È considerato il massimo esponente dell’attivismo francese. Tuttavia egli, pur essendosi ispirato a figure autorevoli quali Dewey, Montessori, non volle mai considerarsi l’esponente di una corrente, ma un maestro. Egli avvertì subito l’esigenza di modificare profondamente i contenuti e i metodi dell’insegnamento tradizionale: verbalistico, nozionistico, impartito uniformemente da un insegnante che domina la scena, sostanzialmente autoritario e repressivo. Quel modo di lavorare era un fallimento.Freinet fu il fautore di una scuola e di una pedagogia moderne, che sostituivano all’autorità del maestro, alla netta separazione tra scuola e vita, la libera espressione dell’alunno e il mantenimento del legame tra realtà scolastica e realtà pre-scolastica.Alla base di questo movimento innovatore vi furono due ragioni principali: 1. La sua fede marxista, che lo portava a credere nella scuola come nell’unica possibilità di riscatto sociale per tutti gli uomini attraverso l’esercizio della parola e l’attività manuale, forma anch’essa di cultura e di sviluppo di conoscenza.2. L’adesione a un pensiero pedagogico che poneva al centro del progresso educativo il bambino, con i suoi interessi, le sue aspirazioni, i suoi bisogni. Era il promotore di una concezione dell’educando come soggetto attivo e interessato.Secondo Freinet, infatti, doveva esserci continuità tra scuola e vita. Per assecondare il naturale sviluppo del bambino e per suscitare il suo interesse, infatti, l’alunno doveva poter fare e sperimentare, non semplicemente ascoltare e riprodurre modelli già costituiti.Secondo l'autore la pedagogia giusta da utilizzare doveva essere: · “Pedagogia del buon senso”, in cui la natura e la realtà rurale danno insegnamenti alla scuola e ai suoi educatori.· “Pedagogia popolare”, in cui l’educatore riesce a coinvolgere tutti i suoi alunni, creando in loro delle forme di interesse per l’argomento trattato. L’autore, con la sua pedagogia moderna, non propone un metodo bensì delle tecniche. In effetti, il metodo appartiene al suo ideatore e non è modificabile, mentre le tecniche sono dei suggerimenti che gli insegnanti possono variare in base alle loro esigenze.Le tecniche proposte da Freinet mettono in luce il ruolo centrale del materiale e la sua attenta preparazione. Le principali sono: · La “Lezione passeggiata”: prima tecnica per collegare la scuola alla vita, prevedeva un’uscita all’aria aperta, per andare a osservare la campagna e il villaggio. Al rientro in classe, dopo aver discusso di quanto osservato, veniva scritto il resoconto dell’uscita.· Il “Testo libero”: gli alunni lo scrivevano per raccontare propri vissuti, esperienze, emozioni. Tra tutti i testi se ne sceglieva uno che sarebbe stato stampato e utilizzato per la corrispondenza interscolastica. Il testo libero motivava inoltre all’esercizio della lettura – non più estranea all’interesse di alunni e maestro – e dava l’avvio ad ulteriori attività.· La “Stampa”: permetteva di produrre un artefatto, in cui non solo si concludeva e conservava il lavoro dell’alunno, ma si consentiva anche una corrispondenza di tipo interscolastico.· La “Corrispondenza interscolastica”: era un’ulteriore fonte di motivazione alla scrittura. Le classi delle scuole che vi partecipavano si scambiavano settimanalmente un testo libero scelto e stampato. L’unione dei testi stampati di un anno costituiva il giornale di classe e il “libro di vita”. Un aspetto fondamentale dall’azione pedagogica di Freinet fu la cooperazione, che chiese e ottenne dai suoi allievi, che realizzò con la corporazione degli insegnanti con i quali costituì la Cooperazione per l’insegnamento laico (CEL), che gli permise di aprire la prima École Freinet nel 1935 a Vence, nonché di costituire nel 1957 la FIMEM (Féderation Internationale des Mouvements de l’École Moderne). La pedagogia di Freinet fu ripresa in Italia nel 1951 da un gruppo di insegnanti primari e secondari, che prese il nome di Cooperativa della Tipografia a scuola, con lo scopo di diffondere gli strumenti per le tecniche Freinet.Dopo qualche anno però si trasformò nel Movimento di cooperazione educativa, occasione d’incontro e confronto fra esperienze didattiche comunque innovative, che riscosse un notevole successo.Agli aderenti al Movimento di Cooperazione Educativa non era chiesto di dichiarare alcuna fede politica o ideologica né di compiere particolari scelte pedagogiche, ma semplicemente di cooperare al rinnovamento della didattica.

La Sicilia (AFI: /siˈʧilja/; Sicilia in siciliano, Səcəlia in galloitalico di Sicilia, Siçillja in arbëresh, Σικελία in neogreco), ufficialmente denominata Regione siciliana (e non Regione Sicilia come viene talvolta impropriamente menzionata), è una regione autonoma a statuto speciale di 4 851 833 abitanti, con capoluogo Palermo. Il territorio della regione è costituito quasi interamente dall'isola omonima, la più grande isola dell'Italia e del Mediterraneo, nonché la 45ª isola più estesa nel mondo, bagnata a nord dal Mar Tirreno, a ovest dal Canale di Sicilia, a sud-ovest dal Mar di Sicilia, a sud-est dal canale di Malta, a est dal Mar Ionio e a nord-est dallo stretto di Messina che la separa dalla Calabria, con la parte rimanente che è costituita dagli arcipelaghi delle Eolie, delle Egadi e delle Pelagie e dalle isole di Ustica e Pantelleria. È la regione più estesa d'Italia, la quarta per popolazione (dopo Lombardia, Lazio e Campania), e il suo territorio è ripartito in 390 comuni a loro volta costituiti in tre città metropolitane (Palermo, Catania e Messina) e sei liberi Consorzi comunali. Le più antiche tracce umane nell'isola risalgono al 20.000 a.C. circa. In era preistorica fiorirono le culture dette di Stentinello, di Castelluccio, di Thapsos, e da qualche decennio è stata indiziata anche una "cultura" dei dolmen. Popoli provenienti dal Medioriente e da ogni parte d'Europa vi s'insediarono nei vari millenni, stratificandosi e fondendosi coi popoli autoctoni. Si ricordino i Sicani che in parte possono essere definiti come i discendenti dei primi abitatori dell'isola, i Siculi e gli Elimi. L'VIII secolo a.C. vide la Sicilia colonizzata dai Fenici e soprattutto dai Greci, nei successivi 600 anni si verificò l'ascesa della grande potenza di Siracusa che con i Tiranni Gerone I e Dionisio I unificò sotto il proprio controllo, in una sorta di monarchia, tutta la Sicilia posta ad est del fiume Salso, inclusi pure molti centri abitati dai Siculi. Il successivo regno siceliota agatocleo, nel periodo della sua massima espansione, aveva come confine occidentale il Fiume Platani, estendendosi sulla parte orientale della Sicilia; su Gela, su Akragas e sul suo circondario; su Selinunte; sui territori dei Siculi e dei Sicani (stanziati nell'interno), su Reghion, Locri e sull'estremità meridionale della Calabria. Solo l'estremità occidentale della Sicilia rimaneva in mano ai Cartaginesi che controllavano le città di Lilibeo, Drepanon e Panormo, e agli Elimi, loro alleati. Durante questa lunga fase storica la Sicilia fu campo di battaglia delle guerre greco-puniche e poi delle romano-puniche. L'isola fu poi assoggettata dai Romani e divenne parte dell'impero fino alla sua caduta nel V secolo d.C.. Fu quindi terra di conquista e, durante l'Alto Medioevo, conquistata da Vandali, dagli Ostrogoti, dai Bizantini, dagli Arabi, che ne ripristinarono dopo secoli l'indipendenza, istituendo l'Emirato di Sicilia, e dai Normanni con questi ultimi che fondarono il Regno di Sicilia, che durò dal 1130 al 1816; dopo la breve parentesi degli Angioini, con la rivolta del vespro, nel 1282, tornò indipendente sotto la denominazione di Regno di Trinacria. L'isola poi divenne un vicereame di Spagna, passò brevemente ai Savoia e all'Austria e, infine, nel XVIII secolo, ai Borbone, sotto i quali, unito il regno di Sicilia al regno di Napoli, sorse nel 1816 il Regno delle Due Sicilie. La Sicilia fu unita allo Stato italiano nel 1860 con un plebiscito, in seguito alla spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi durante il Risorgimento. A partire dal 1946 la Sicilia è divenuta regione autonoma e dal 1947 ha nuovamente un proprio parlamento, l'Assemblea regionale siciliana o ARS, istituita ancor prima della nascita della Repubblica italiana.

La pittura fiamminga è una scuola pittorica nata nel Quattrocento nelle ricche Fiandre grazie a Jan van Eyck, caratterizzata in particolare dall'uso dei colori ad olio e da una grande attenzione alla resa dei dettagli.

Si intende per pedagogia istituzionale un orientamento pedagogico non accademico (alcuni lo chiamano militante), che si prefigge di modificare, in termini migliorativi, la concreta organizzazione della didattica, sviluppatosi in Francia nei decenni 1960 e 1970, nell'alveo della prassi delle classi attive e della cooperazione educativa ispirata a Célestin Freinet. La pedagogia istituzionale si è subito caratterizzata, nel panorama pedagogico contemporaneo, in quanto: considera i bambini (i soggetti in formazione) non come singole monadi, ma come esseri psicosociali, con propri bisogni e desideri, che si definiscono nell'ambito del contesto di relazioni di un gruppo classe; l'attività educativa deve essere pensata in maniera tale da mettere i soggetti in formazione in grado di controllare se stessi nelle relazioni sociali e di collaborare con i compagni, nell'ambito del gruppo classe; l'attività educativa, così intesa, è favorita dall'introduzione di mediatori fra educatori e bambini e fra bambini e bambini (strumenti organizzatori del contesto educativo).

La fiaba è una narrazione originaria della tradizione popolare, caratterizzata da racconti medio-brevi e centrati su avvenimenti e personaggi fantastici (fate, orchi, giganti e così via) coinvolti in storie con a volte un sottinteso intento formativo o di crescita morale. Nonostante la tendenza generalizzata a considerare la fiaba e la favola come la stessa cosa ed i due termini sinonimi, si tratta invece di generi ben distinti: la favola è un componimento estremamente corto (della durata di poche righe) con protagonisti in genere animali dal comportamento antropomorfizzato o esseri inanimati, la trama è condensata in avvenimenti semplici e veloci, ed infine l'intento allegorico e morale è molto esplicito, a volte indicato dall'autore stesso come postilla al testo; ma ancor più importante di tutto ciò, la discriminante principale fra favola e fiaba è la presenza o meno dell'elemento fantastico e magico, caratteristica peculiare della fiaba e completamente assente nella favola, basata invece su canoni realistici. È diffusa l'opinione per cui le fiabe siano tradizionalmente pensate per intrattenere i bambini, ma non è del tutto corretto: esse venivano narrate anche mentre si svolgevano lavori comuni, per esempio filatura, lavori fatti di gesti sapienti, ma in qualche modo automatici, che non impegnavano particolarmente la mente. Erano per lo più lavori femminili, ed è anche per questo che la maggior parte dei narratori è femminile; oltre al fatto che alle donne era attribuito il compito di cura e intrattenimento dei bambini. Le fiabe tutto sommato erano un piacevole intrattenimento per chiunque, e "davanti al fuoco" erano gradite sia agli adulti che ai bambini di entrambi i sessi. In Europa esiste una lunga tradizione orale legata alle fiabe, che riveste un grande interesse per la scienza etnoantropologica. Inoltre, diversi autori hanno raccolto fiabe tradizionali o creato nuove fiabe riprendendo creativamente gli stilemi delle fiabe tradizionali. Fra i trascrittori di fiabe più noti della tradizione europea si possono citare Giambattista Basile, il primo a utilizzare la fiaba come forma di espressione popolare, Charles Perrault (Francia), i fratelli Grimm (Germania) e Giuseppe Pitrè (Italia), e i più recenti Italo Calvino (Italia), William Butler Yeats (Irlanda) e Aleksandr Afanas'ev (Russia). Fra gli inventori di fiabe più celebri ci sono invece il danese Hans Christian Andersen, l'italiano Carlo Collodi (inventore di Pinocchio), i britannici James Matthew Barrie (Peter Pan), Lewis Carroll (con l'opera Alice nel Paese delle Meraviglie) e Kenneth Grahame (con i racconti Il drago riluttante e Il vento tra i salici), lo statunitense Frank Lyman Baum (autore del Meraviglioso mago di Oz) e ancora Gianni Rodari ed Emilio Salgari con le loro storie per ragazzi. Tra le fiabe più popolari troviamo Cappuccetto Rosso, Cenerentola e Pollicino.

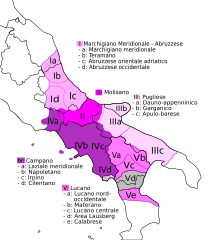

Il dialetto napoletano (napulitano) è una variante diatopica del gruppo italiano meridionale delle lingue romanze parlata a Napoli e in aree della Campania non molto distanti dal capoluogo, corrispondenti approssimativamente all'attuale città metropolitana di Napoli e ai contigui agro aversano e agro nocerino-sarnese, rispettivamente parte della provincia di Caserta e della provincia di Salerno. Il termine dialetto napoletano non è sinonimo di lingua napoletana (individuata dalla classificazione ISO 639-3 attraverso il codice nap e che Ethnologue definisce "lingua napoletano-calabrese"), la quale costituisce invece uno storico idioma sovraregionale basato essenzialmente sull'antica forma vernacolare napoletana (o, più in generale, meridionale) in uso all'interno del regno di Napoli, ove però non aveva valore ufficiale. Il volgare pugliese, altro nome con cui sono storicamente conosciuti il napoletano e i dialetti meridionali, sostituì parzialmente il latino nei documenti ufficiali e nelle assemblee di corte a Napoli, dall'unificazione delle Due Sicilie, per decreto di Alfonso I, nel 1442. Nel XVI secolo, re Ferdinando il Cattolico, aggiunse alla suddetta variante italoromanza-meridionale autoctona già presente, anche lo spagnolo, ma solamente come nuova lingua di corte non amministrativa; mentre, il napoletano (o volgare pugliese), veniva parlato dalla popolazione, usato nelle udienze regie, nelle scuole, negli uffici della diplomazia e dei funzionari pubblici. Poco tempo dopo, il cardinale Girolamo Seripando, nel 1554, stabilì che in questi settori venisse definitivamente sostituito dal volgare toscano, ossia, dall'italiano standard (presente già da tempo in contesti letterari e di studio, insieme al latino) che dal XVI secolo è usato come lingua ufficiale e amministrativa di tutti i Regni e gli Stati italiani preunitari (con l'unica eccezione del Regno di Sardegna insulare, dove l'italiano standard assunse tale posizione a partire dal XVIII secolo), fino ai giorni nostri. Per secoli la letteratura in volgare napoletano ha fatto da ponte fra il mondo classico e quello moderno, fra le culture orientali e quelle dell'Europa settentrionale, dall'«amor cortese», che con la scuola siciliana diffuse il platonismo nella poesia occidentale, al tragicomico (Vaiasseide, Pulcinella), alla tradizione popolare; in napoletano sono state raccolte per la prima volta le fiabe più celebri della cultura europea moderna e pre-moderna, da Cenerentola alla Bella addormentata, nonché storie in cui compare la figura del Gatto Mammone. Il napoletano ha avuto un'influenza significativa sull'intonazione dello spagnolo Rioplatense, della regione di Buenos Aires in Argentina e dell'intero Uruguay.