- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Antonio Segni (Sassari, 2 febbraio 1891 – Roma, 1º dicembre 1972) è stato un politico e accademico italiano, quarto presidente della Repubblica. Dopo aver ricoperto diversi incarichi governativi nei governi Bonomi III, Parri, De Gasperi I, De Gasperi VII e Pella, Segni fu per due volte Presidente del Consiglio dei ministri, dal 6 luglio 1955 al 20 maggio 1957 e dal 16 febbraio 1959 al 26 marzo 1960. La sua presidenza, che durò solo due anni e mezzo (dall'elezione del 6 maggio 1962 sino alle dimissioni volontarie del 6 dicembre 1964), fu la più breve della storia repubblicana dopo quella di Enrico De Nicola. Come Capo dello Stato ha conferito l'incarico a tre Presidenti del Consiglio dei ministri: Amintore Fanfani (Presidente in carica nel 1962 al momento dell'elezione, di cui ha respinto le dimissioni di cortesia), Giovanni Leone (1963) e Aldo Moro (1963-1968); ha nominato tre senatori a vita nel 1963 (Ferruccio Parri, Cesare Merzagora e Meuccio Ruini). Non ha nominato alcun giudice della Corte costituzionale. Suo figlio Mariotto è anch'egli un politico.

Seconda Repubblica è un termine giornalistico utilizzato in Italia, in opposizione al termine Prima Repubblica, per indicare il nuovo assetto politico italiano instauratosi a partire dalle elezioni del marzo 1994.

Il referendum abrogativo in Italia del 1991 si tenne il 9 giugno ed ebbe ad oggetto la porzione della legge elettorale che consentiva all'elettore di esprimere, in occasione delle elezioni politiche della Camera dei deputati, fino a tre preferenze: la disciplina di risulta avrebbe così permesso l'espressione di una preferenza unica. Benché la raccolta delle firme avesse riguardato anche altri due quesiti volti ad imprimere elementi di sistema maggioritario nella legge che regolava le elezioni politiche, solo il quesito sulla preferenza unica sopravvisse al vaglio della Corte costituzionale e fu sottoposto al corpo elettorale, che lo accolse a larga maggioranza.

I referendum abrogativi in Italia del 1993 si tennero il 18 e 19 aprile ed ebbero ad oggetto otto distinti quesiti. Alcune delle richieste referendarie furono proposte da comitati, altre da regioni.

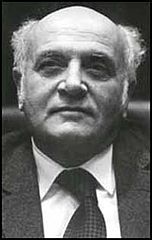

Mario Berlinguer (pronuncia Berlinguèr; Sassari, 11 marzo 1891 – Roma, 6 luglio 1969) è stato un avvocato, giornalista, politico e antifascista italiano, padre di Enrico e Giovanni Berlinguer.

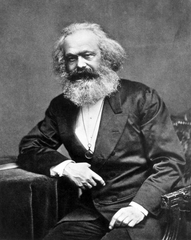

Karl Heinrich Marx (AFI: [ˈkaɐ̯l ˈmaɐ̯ks]; spesso italianizzato in Carlo Marx) (Treviri, 5 maggio 1818 – Londra, 14 marzo 1883) è stato un filosofo, economista, storico, sociologo, politologo, giornalista e politico tedesco. Nato in una famiglia ebrea relativamente agiata della classe media, Marx studiò all'Università di Bonn e all'Università Humboldt di Berlino, iniziando a interessarsi alle opinioni filosofiche dei giovani hegeliani. Dopo la laurea contribuì alla Gazzetta renana, giornale radicale di Colonia. Trasferitosi a Parigi nel 1843, continuò a lavorare per diversi giornali radicali e incontrò importanti amici e sostenitori, tra cui Friedrich Engels, con cui pubblicò il Manifesto del Partito Comunista nel 1848. Esiliato dalla Francia nel 1849 a causa delle sue idee politiche e per il suo supporto ai moti del 1848, Marx si trasferì con la moglie Jenny von Westphalen e i figli prima a Bruxelles e poi a Londra. Qui continuò a lavorare come giornalista per il giornale anglo-americano New York Tribune e ad approfondire i suoi studi sull'economia politica, arrivando così a elaborare la sua teoria economica che avrebbe dovuto essere esposta ne Il Capitale, di cui Marx riuscì a pubblicare solamente il primo volume nel 1867. I successivi due volumi sarebbero stati pubblicati postumi da Engels (1885 e 1894) e la versione completa delle Teorie del plusvalore da Karl Kautsky (1905-1910). Negli anni '40 il giovane Marx scrisse la tesi di dottorato La differenza tra la filosofia della natura di Democrito e quella di Epicuro (1841), Il manifesto filosofico della Scuola storica del diritto (1842), Per la critica della filosofia del diritto di Hegel (1843), Sulla questione ebraica (1844), Note su James Mill (1844), i Manoscritti economico-filosofici del 1844 (1844), La sacra famiglia (scritta insieme a Engels) (1845), le Tesi su Feuerbach (1845), L'ideologia tedesca (scritta insieme a Engels) (1846), Miseria della filosofia (1847) e Lavoro salariato e capitale (1848), oltre al Manifesto del Partito Comunista (1848), libello scritto assieme al sodale Engels fra il 1847 e il 1848 e commissionato dalla Lega dei Comunisti, di cui faceva parte, per esprimere il loro progetto politico. Di queste opere solo alcune furono pubblicate in vita. Gli anni '50 videro la pubblicazione de Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850 (1850), Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte (1852), i Grundrisse (1857) e Per la critica dell'economia politica (1859). Gli anni '60 videro il Marx maturo impegnato negli scritti sulla guerra civile americana (1861-1865), sui tre volumi delle Teorie del plusvalore (1862), sul Salario, prezzo e profitto (1865) e sul primo volume de Il Capitale (1867). Gli ultimi anni della vita di Marx videro la pubblicazione de La guerra civile in Francia (1871), la Critica del Programma di Gotha (1875) e le Note su Adolph Wagner (1883). Partecipò attivamente anche al movimento operaio e presto divenne una figura importante nella Prima Internazionale (1864-1876) fino alla sua morte. Il suo pensiero, incentrato sulla critica in chiave materialista dell'economia, della società, della politica e della cultura capitalistiche, esercitò un peso decisivo sulla nascita delle ideologie socialiste e comuniste, dalla seconda metà del XIX secolo in poi, dando vita alla corrente socioeconomico politica del marxismo. Teorico della concezione materialistica della storia e insieme a Engels del socialismo scientifico, Marx è considerato tra i pensatori maggiormente influenti sul piano politico, filosofico ed economico nella storia dell'Ottocento e del Novecento.

Giulio Andreotti (Roma, 14 gennaio 1919 – Roma, 6 maggio 2013) è stato un politico, scrittore e giornalista italiano. È stato tra i principali esponenti della Democrazia Cristiana, partito protagonista della vita politica italiana per gran parte della seconda metà del XX secolo. Ha partecipato a dieci elezioni politiche nazionali: è stato il candidato con il maggior numero di preferenze in Italia in quattro occasioni (nel 1958, nel 1972, nel 1979 e nel 1987) e il secondo nelle altre sei (nel 1948 e nel 1953, dietro Alcide De Gasperi; nel 1963 e nel 1968, dietro Aldo Moro; nel 1976 e nel 1983, dietro Enrico Berlinguer). Infine, nel 1991 è stato nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Dal 1945 al 2013 fu quindi sempre presente nelle assemblee legislative italiane: dalla Consulta nazionale all'Assemblea costituente, e poi nel Parlamento italiano dal 1948, come deputato fino al 1991 e successivamente come senatore a vita. Andreotti è stato il politico con il maggior numero di incarichi governativi nella storia della repubblica. Fu infatti: sette volte presidente del Consiglio e per 32 volte Ministro della Repubblica considerando anche gli incarichi ad interim: otto volte Ministro della difesa; cinque volte Ministro degli affari esteri; tre volte Ministro delle partecipazioni statali (tutte ad interim); tre volte Ministro del bilancio e della programmazione economica (una volta ad interim); tre volte Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; due volte Ministro delle finanze; due volte Ministro dell'interno (il più giovane della storia repubblicana) a soli trentacinque anni, mentre la seconda volta lo fu ad interim nel suo 4º governo; due volte Ministro per i beni culturali e ambientali (ad interim); due volte Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (nei governi Moro IV e Moro V); una volta Ministro del tesoro; una volta Ministro delle politiche comunitarie (ad interim). Nella storia della Repubblica Italiana Andreotti è il secondo Presidente del Consiglio per numero di giorni in carica, superato solo da Silvio Berlusconi. A cavallo tra XX e XXI secolo fu imputato in un processo per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Fu assolto in primo grado dal Tribunale di Palermo. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 2 maggio 2003, lo assolse per i fatti successivi al 1980 e dichiarò il "non luogo a procedere" per quelli anteriori a tale data per intervenuta prescrizione. L'organo giudicante ravvisò che Andreotti dimostrava "un'autentica, stabile, ed amichevole disponibilità verso i mafiosi" sino al 1980, mentre, da quell'anno in poi, portò avanti un "incisivo impegno antimafia condotto nella sede sua propria dell'attività politica". La Cassazione, infine, confermò la sentenza di appello condannando Andreotti al pagamento delle spese processuali.È stato sposato dal 1945 al 2013 (anno della sua morte) con Livia Danese (1921-2015), da cui ha avuto quattro figli: Lamberto (1950), Stefano, Serena e Marilena. Nel luglio 2007 ha donato l'archivio personale (incrementandone poi la dotazione documentaria fino alla scomparsa) all'Istituto Luigi Sturzo.

Dal 1946 ad oggi in Italia si sono svolti 74 referendum nazionali, di cui 67 referendum abrogativi, un referendum istituzionale, un referendum consultivo e 4 referendum costituzionali.

Altiero Spinelli (Roma, 31 agosto 1907 – Roma, 23 maggio 1986) è stato un politico e scrittore italiano, sovente citato come padre fondatore dell'Unione europea per la sua influenza sull'integrazione europea post-bellica. Fondatore nel 1943 del Movimento Federalista Europeo, poi cofondatore dell'Unione dei Federalisti Europei, membro della Commissione europea dal 1970 al 1976, poi del Parlamento italiano (1976) e quindi del primo Parlamento europeo nel 1979. Fu promotore di un progetto di trattato istitutivo di un'Unione Europea con marcate caratteristiche federali che venne adottato dal Parlamento europeo nel 1984. Questo progetto influenzò in maniera significativa il primo tentativo di profonda revisione dei trattati istitutivi della CEE e dell'EURATOM, l'Atto unico europeo. Fu membro del parlamento europeo per dieci anni, eletto nelle liste del Partito Comunista Italiano come indipendente, e rimase uno degli attori politici principali sulla scena europea attraverso il Club del coccodrillo, da lui fondato e animato nel 1981.