- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Con il termine meccanica classica si intende generalmente, in fisica e in matematica, l'insieme delle teorie meccaniche, con i loro relativi formalismi, sviluppate fino alla fine del 1904 e comprese all'interno della fisica classica, escludendo quindi gli sviluppi della meccanica relativistica e della meccanica quantistica. Essa descrive in modo sostanzialmente accurato gran parte dei fenomeni meccanici osservabili direttamente nella nostra vita quotidiana ed è applicabile ai corpi continui, a velocità non prossime alla velocità della luce e per dimensioni superiori a quelle atomiche o molecolari. Dove non sono valide queste ipotesi è necessario applicare teorie meccaniche differenti, che tengano conto delle caratteristiche del sistema in esame.

Niels Henrik David Bohr (AFI: [ˈnels ˈboɐ̯ˀ]; Copenaghen, 7 ottobre 1885 – Copenaghen, 18 novembre 1962) è stato un fisico danese. Diede contributi fondamentali nella comprensione della struttura atomica e nella meccanica quantistica, per i quali ricevette il premio Nobel per la Fisica nel 1922.

Il modello atomico proposto da Niels Bohr nel 1913, successivamente ampliato da Arnold Sommerfeld nel 1916, è la più famosa applicazione della quantizzazione dell'energia che, insieme alle spiegazioni teoriche sulla radiazione del corpo nero, sull'effetto fotoelettrico e sullo scattering Compton, e all'equazione di Schrödinger, costituiscono la base della meccanica quantistica. Il modello, proposto inizialmente per l'atomo di idrogeno, riusciva anche a spiegare, entro il margine di errore statistico, l'esistenza dello spettro sperimentale.

In fisica, con il termine meccanica si indica una qualsiasi teoria che si occupi del movimento dei corpi. In base alle caratteristiche fisiche della materia studiata, le teorie meccaniche si suddividono principalmente in: meccanica classica meccanica statistica meccanica relativistica meccanica quantisticaLa meccanica classica descrive in modo sostanzialmente accurato gran parte dei fenomeni meccanici osservabili direttamente nella nostra vita quotidiana. Alcune delle sue principali branche di applicazione sono la meccanica celeste, la meccanica del suono, ma quella più rilevante, dalla quale discendono anche la meccanica dei solidi e la meccanica dei fluidi, è senz'altro la meccanica del continuo, basata sull'ipotesi del corpo continuo, il cui campo di validità è definito dal numero di Knudsen. Qualora tale ipotesi non possa essere applicata, si possono utilizzare i principi della meccanica statistica, di cui fa parte la termodinamica. Si osserva invece una considerevole discrepanza fra le previsioni della meccanica classica e gli esperimenti sia per sistemi nei quali le velocità in gioco sono paragonabili con la velocità della luce e sia per sistemi di dimensioni spaziali paragonabili a quelle atomiche o molecolari, per i quali la costante fondamentale con cui confrontarsi è la costante di Planck. In questi casi la meccanica classica viene sostituita rispettivamente dalla meccanica relativistica e dalla meccanica quantistica.

Enrico Fermi (Roma, 29 settembre 1901 – Chicago, 28 novembre 1954) è stato un fisico italiano naturalizzato statunitense. Noto principalmente per gli studi teorici e sperimentali nell'ambito della meccanica quantistica e della fisica nucleare, tra i maggiori contributi si possono citare la teoria del decadimento β, la statistica quantistica di Fermi-Dirac e i risultati riguardanti le interazioni nucleari. Dopo essere stato il leader dei ragazzi di via Panisperna, si trasferì negli Stati Uniti d'America, dove progettò e guidò la costruzione del primo reattore nucleare a fissione che produsse la prima reazione nucleare a catena controllata e fu uno dei direttori tecnici del Progetto Manhattan che portò alla realizzazione della bomba atomica. Fu inoltre tra i primi a interessarsi alle potenzialità della simulazione numerica in ambito scientifico, nonché l'iniziatore di una feconda scuola di fisici, sia in Italia sia negli Stati Uniti. Ricevette nel 1938 il Premio Nobel per la fisica per "l'identificazione di nuovi elementi della radioattività e la scoperta delle reazioni nucleari mediante neutroni lenti". In suo onore venne dato il nome a un elemento della tavola periodica, il fermio (simbolo Fm), a un sottomultiplo del metro comunemente usato in fisica atomica e nucleare, il fermi, nonché a una delle due classi di particelle della statistica quantistica, i fermioni.

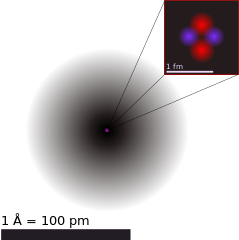

L'atomo (dal greco àtomos : indivisibile,) è la struttura nella quale la materia è organizzata in unità fondamentali che costituiscono gli elementi chimici. Questi si aggregano normalmente in unità stabili dette molecole che caratterizzano le sostanze chimiche. Concepito come l'unità più piccola e indivisibile della materia secondo la dottrina atomistica dei filosofi greci Leucippo, Democrito ed Epicuro, e teorizzato su base scientifica all'inizio del XIX secolo, verso la fine dell'Ottocento, con la scoperta dell'elettrone, fu dimostrato che l'atomo è composto da particelle subatomiche (oltre all'elettrone, il protone e il neutrone). Se nel mondo fisico abituale la materia, nei suoi stati solido, liquido e gassoso, è costituita dalle unità elementari degli atomi, a valori di pressione e temperatura sufficientemente elevati la loro esistenza non è possibile, determinandosi lo stato di plasma.

Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attenenti alla meccanica e i movimenti locali è un trattato di Galileo Galilei, pubblicato a Leida - Paesi Bassi nel 1638 dall'editore Ludovico Elzeviro. È la più importante opera galileiana sulla scienza moderna, che illustra e dimostra i principi scientifici della fisica classica, in particolare della dinamica dei movimenti, e della scienza delle costruzioni. Le altre opere principali di Galileo riguardano temi astronomici: Sidereus Nuncius (Venezia, 1610) e Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (Firenze, 1632). Il Trattato Due nuove scienze si sviluppa come un dialogo fra tre personaggi, ambientato nella suggestiva cornice del rinascimentale Palazzo Sagredo sul Canal Grande a Venezia. I tre personaggi dibattono fra loro temi scientifici e rappresentano diversi punti di vista: Salviati interpreta il ricercatore innovatore e progressista, Simplicio rappresenta il dotto accademico ancorato alla tradizione ed infine Sagredo cerca di mediare fra questi due opposti orientamenti, interessandosi anche agli aspetti tecnici ed economici delle nuove scienze.

Per devianza si intende comunemente ogni atto o comportamento (anche solo verbale) di una persona o di un gruppo che viola le norme di una collettività e che di conseguenza va incontro a una qualche forma di sanzione, disapprovazione, condanna o discriminazione. Un atto viene definito deviante non per la natura stessa del comportamento, ma per la risposta che suscita nell'ambiente socioculturale in cui ha luogo. Il tema è studiato nell'ambito della sociologia della devianza e del mutamento sociale.

Arancia meccanica (A Clockwork Orange) è un film del 1971 scritto, prodotto e diretto da Stanley Kubrick. Tratto dall'omonimo romanzo distopico scritto da Anthony Burgess nel 1962, prefigura, appoggiandosi a uno stile sociologico e politico, una società votata a un'esasperata violenza, soprattutto nei giovani, e a un condizionamento del pensiero sistematico. Forte di quattro candidature agli Oscar del 1972 come miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale e miglior montaggio, presentato lo stesso anno alla Mostra di Venezia, Arancia meccanica è considerato uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, oltreché come fonte di citazioni letterarie e iconografiche, anche grazie al contributo, nella parte non originale, della colonna sonora. Essa recuperava, fra le altre, musiche classiche molto conosciute di Rossini e Beethoven, accentuando la chiave visionaria e onirica del film. Decisivo per la riuscita del film, anche l'apporto di Malcolm McDowell nel ruolo di Alex, pronto e disponibile a tutto, al punto che s'incrinò una costola e subì l'abrasione delle cornee durante le riprese del film.. Quando fu distribuita sul circuito cinematografico, all'inizio degli anni settanta, la pellicola destò scalpore, con una schiera di ammiratori pronti a gridare al capolavoro, ma anche con una forte corrente di parere contrario, per il taglio originale e visionario adottato nella narrazione, che faceva ricorso in maniera iperrealistica, ma anche senza indugi speculativi, a scene di violenza. Nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito al quarantaseiesimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi, mentre dieci anni dopo, nella lista aggiornata, è sceso al settantesimo posto. Nel 1999, compare nella classifica BFI 100 stilata dal British Film Institute all'81º posto.. Nel 2020 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti