- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Niels Henrik David Bohr (AFI: [ˈnels ˈboɐ̯ˀ]; Copenaghen, 7 ottobre 1885 – Copenaghen, 18 novembre 1962) è stato un fisico danese. Diede contributi fondamentali nella comprensione della struttura atomica e nella meccanica quantistica, per i quali ricevette il premio Nobel per la Fisica nel 1922.

La meccanica quantistica (o fisica quantistica o teoria dei quanti) la teoria della meccanica attualmente pi completa, in grado di descrivere il comportamento della materia, della radiazione e le reciproche interazioni, con particolare riguardo ai fenomeni caratteristici della scala di lunghezza o di energia atomica e subatomica dove le precedenti teorie classiche risultano inadeguate. Come caratteristica fondamentale, la meccanica quantistica descrive la radiazione e la materia sia come fenomeno ondulatorio che come entit particellare, al contrario della meccanica classica, dove per esempio la luce descritta solo come un'onda o l'elettrone solo come una particella. Questa inaspettata e controintuitiva propriet della realt fisica, chiamata dualismo onda-particella, la principale ragione del fallimento delle teorie sviluppate fino al XIX secolo nella descrizione degli atomi e delle molecole. La relazione tra natura ondulatoria e corpuscolare enunciata nel principio di complementarit e formalizzata nel principio di indeterminazione di Heisenberg. Esistono numerosi formalismi matematici equivalenti della teoria, come la meccanica ondulatoria e la meccanica delle matrici; al contrario esistono numerose e discordanti interpretazioni riguardo l'essenza ultima del cosmo e della natura. La meccanica quantistica rappresenta, assieme alla relativit , uno spartiacque rispetto alla fisica classica portando alla nascita della fisica moderna e attraverso la teoria quantistica dei campi, generalizzazione della formulazione originale che include il principio di relativit ristretta, a fondamento di molte altre branche della fisica, come la fisica atomica, la fisica della materia condensata, la fisica nucleare e subnucleare, la fisica delle particelle, la chimica quantistica.

Enrico Fermi (Roma, 29 settembre 1901 – Chicago, 28 novembre 1954) è stato un fisico italiano naturalizzato statunitense. Noto principalmente per gli studi teorici e sperimentali nell'ambito della meccanica quantistica e della fisica nucleare, tra i maggiori contributi si possono citare la teoria del decadimento β, la statistica quantistica di Fermi-Dirac e i risultati riguardanti le interazioni nucleari. Dopo essere stato il leader dei ragazzi di via Panisperna, si trasferì negli Stati Uniti d'America, dove progettò e guidò la costruzione del primo reattore nucleare a fissione che produsse la prima reazione nucleare a catena controllata e fu uno dei direttori tecnici del Progetto Manhattan che portò alla realizzazione della bomba atomica. Fu inoltre tra i primi a interessarsi alle potenzialità della simulazione numerica in ambito scientifico, nonché l'iniziatore di una feconda scuola di fisici, sia in Italia sia negli Stati Uniti. Ricevette nel 1938 il Premio Nobel per la fisica per "l'identificazione di nuovi elementi della radioattività e la scoperta delle reazioni nucleari mediante neutroni lenti". In suo onore venne dato il nome a un elemento della tavola periodica, il fermio (simbolo Fm), a un sottomultiplo del metro comunemente usato in fisica atomica e nucleare, il fermi, nonché a una delle due classi di particelle della statistica quantistica, i fermioni.

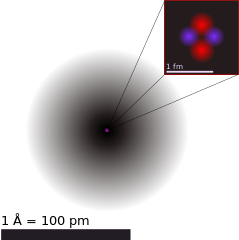

L'atomo (dal greco àtomos : indivisibile,) è la struttura nella quale la materia è organizzata in unità fondamentali che costituiscono gli elementi chimici. Questi si aggregano normalmente in unità stabili dette molecole che caratterizzano le sostanze chimiche. Concepito come l'unità più piccola e indivisibile della materia secondo la dottrina atomistica dei filosofi greci Leucippo, Democrito ed Epicuro, e teorizzato su base scientifica all'inizio del XIX secolo, verso la fine dell'Ottocento, con la scoperta dell'elettrone, fu dimostrato che l'atomo è composto da particelle subatomiche (oltre all'elettrone, il protone e il neutrone). Se nel mondo fisico abituale la materia, nei suoi stati solido, liquido e gassoso, è costituita dalle unità elementari degli atomi, a valori di pressione e temperatura sufficientemente elevati la loro esistenza non è possibile, determinandosi lo stato di plasma.