- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Nella religione ebraica il sacerdote o cohen, pl. cohanim (ebraico כּהן kohèn, pl. כּוהנים kohanîm) è una figura religiosa preposta all'esercizio del culto, detto "avodah", e alla mediazione dei rapporti con la divinità; risale in particolare al servizio sacrificale presso il Tempio di Gerusalemme. Il vocabolo kohèn viene usato nella Torah per riferirsi ai sacerdoti, sia ebraici che non-ebraici, come anche all'intera nazione ebraica nel suo complesso. Si citavano come sacerdoti anche i kohanim, evidentemente non ebrei, di Baal (2 Re 10:19). Durante l'esistenza del Tempio di Gerusalemme i kohanim officiavano l'offerta dei sacrifici quotidiani e associati alle Festività ebraiche. Attualmente i kohanim conservano uno status importante all'interno dell'ebraismo e sono vincolati da ulteriori restrizioni in base alle tradizioni dell'ebraismo ortodosso e dell'Halakhah (Legge ebraica). In breve, le uniche funzioni sacerdotali rimaste sono la benedizione sacerdotale e la riscossione del riscatto dei primogeniti; gli unici privilegi sacerdotali ancora in vigore sono l'onore loro dovuto, la precedenza nella salita prima del Levita con lettura della Torah nel culto sinagogale, che dovrebbe recitare chiunque venga chiamato alla lettura, ovviamente di religione ebraica. Secondo l'ebraismo ortodosso, con la distruzione del Secondo Tempio nel 70 e.v. e la cessazione dei sacrifici ebraici, la maggior parte delle funzioni sacerdotali è sospesa, in attesa della ricostituzione del III Tempio ad opera del Messia. Secondo i testi biblici, lo status di sacerdote è ereditario, riguardante i soli discendenti di Aronne e distinto da quello del profeta (uomo senza precise caratteristiche sociali, chiamato da Dio per parlare a suo nome) e da quello del levita (appartenente alla tribù di Levi con un ruolo cultuale subordinato a quello del sacerdote). Il culto fu svolto dai sacerdoti dapprima all'interno della "Dimora" (il santuario itinerante contenente l'Arca dell'Alleanza costruito da Mosè nel deserto), poi nel Tempio di Gerusalemme a partire dal X secolo a.e.v. Sono ricordati anche culti sacerdotali nelle "alture", cioè altari costruiti su colline sparsi nella Palestina, dove però spesso si infiltravano elementi cultuali pagani. Per questo Giosia, nella sua riforma religiosa del VII secolo a.e.v., accentrò il culto nel solo tempio di Gerusalemme.

Il termine sacerdote (maschile) o sacerdotessa (femminile) deriva dal latino sacer, sacro, unito al radicale dot, (dal PIE *dʰoh1-t- o *deh3): "io do", nel senso di un ministro che aveva il compito di offrire sacrifici alla divinità. In molte religioni, il sacerdote è una persona che funge da mediatore tra i fedeli e la divinità, spesso in base a una particolare consacrazione.

La Lettera agli Ebrei è un'opera inclusa nel Nuovo Testamento, in cui il profilo e la missione di Gesù sono delineati tramite il confronto con la figura del sommo sacerdote nell'Antico Testamento. Il suo genere letterario è molto discusso. Ben più che una lettera o un'omelia il testo risulta essere un "trattato per i cristiani di origine ebraica ed etnica ora ellenizzati". Il testo, anonimo, è stato accostato al nome di Paolo di Tarso sin dai tempi più antichi, ma la critica antica e moderna ha escluso quasi concordemente questa attribuzione.

Ultima Cena è il nome con il quale nella religione cristiana si indica solitamente la cena di Gesù con gli apostoli durante la Pasqua ebraica, precedente la sua morte. Si tenne nel luogo detto del Cenacolo.

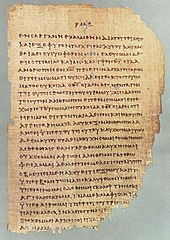

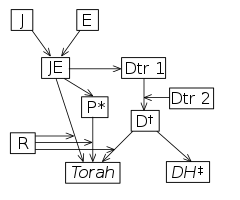

La tradizione jahvista, spesso abbreviata J, è una delle ipotetiche fonti del Pentateuco (Torah), assieme a Deuteronomio e alle fonti Elohista e Sacerdotale. Secondo la classica "ipotesi documentale" proposta da Julius Wellhausen, la fonte J è la più antica del Pentateuco, risalente al IX o X secolo a.C., anche se questa datazione è recentemente caduta in disgrazia. Originariamente ricevette il suo nome dall'uso caratteristico del termine Yahweh (tedesco Jahwe e in ebraico: יהוה?) per indicare Dio.Durante la maggior parte del XX secolo, la credenza dominante tra gli studiosi era che la Torah era stata composta intrecciando quattro documenti originariamente separati e completi, di cui la fonte Jahvista era una di queste, e venne chiamata ipotesi documentale. Nell'ultimo quarto del XX secolo, il consenso sull'ipotesi del documentale andò scemando e, sebbene le sue varianti abbiano ancora un ampio sostegno, ora ci sono molte alternative. Queste possono essere ampiamente suddivise tra modelli "frammentari" e "supplementari". Le ipotesi frammentarie, viste in particolare nel lavoro di Rolf Rendtorff ed Erhard Blum, vedono il Pentateuco crescere attraverso la progressiva maturazione di materiale in blocchi sempre più grandi prima di essere uniti, prima da uno scrittore Deuteronomista ("Deuteronomista" significa legato al Deuteronomio, che fu composto alla fine del VII secolo a.C., e poi da uno scrittore sacerdotale (VI o V secolo a.C.), che aggiunse anche il proprio materiale.L'ipotesi supplementare è esemplificata nel lavoro di John Van Seters, che vede J (che lui, a differenza dei "frammentisti", vede come un documento completo) composto nel VI secolo a.C. come introduzione alla storia deuteronomistica, la storia di Israele, che riprende la serie di libri da Giosuè ai Re. Gli scrittori sacerdotali in seguito aggiunsero supplementi a questo (da qui il termine "supplementare") in un processo che continuò fino alla fine del IV secolo a.C.

La storia sacra è un libro di testo scolastico e monografico sul Nuovo e Vecchio Testamento scritto da un anonimo sacerdote della diocesi di Basilea e tradotto in lingua italiana da padre Carlo Ignazio Fransioli nel 1868.

Il libro della Genesi (in ebraico: בראשית? bereshìt, lett. "in principio", dall'incipit; in greco: Γένεσις, traslitterato: ghènesis, lett. "nascita", "creazione", "origine"; in latino: Genesis), comunemente citato come Genesi (al femminile), è il primo libro della Torah del Tanakh ebraico e della Bibbia cristiana. È scritto in ebraico e diviso in 50 capitoli, secondo l'ipotesi maggiormente condivisa dagli studiosi, la sua redazione definitiva, per opera di autori ignoti, è collocata al VI-V secolo a.C. in Giudea, sulla base di precedenti tradizioni orali e scritte. Nei primi 11 capitoli è descritta la cosiddetta "preistoria biblica" (creazione, peccato originale, diluvio universale), e nei rimanenti la storia dei patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe-Israele e di Giuseppe, le cui vite si collocano nel vicino oriente del II millennio a.C. (la datazione dei patriarchi, tradizionale ma ipotetica, è attorno al 1800-1700 a.C., vedi Storia degli Ebrei).

L'eucaristía, o comunione, o santa cena, per gran parte delle Chiese cristiane, è il sacramento istituito da Gesù Cristo durante l'Ultima Cena, alla vigilia della sua passione e morte. Il termine deriva dal greco εὐχαριστία (eucharistia, 'ringraziamento, rendimento di grazie'). Il Nuovo Testamento narra l'istituzione dell'eucaristia in quattro passi: Matteo 26,26-28; Marco 14,22-24; Luca 22,19-20; 1Corinzi 11,23-25.