- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

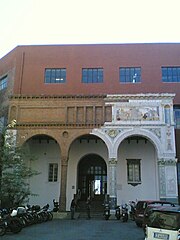

Il Museo archeologico nazionale di Napoli (MANN) è un museo statale italiano. In virtù del suo ricco e pregevole patrimonio di opere d'arte e manufatti, disposti su una superficie espositiva di 12.650 m², è considerato uno dei più importanti musei archeologici al mondo, se non il più importante per quanto riguarda l'arte romana. Il museo è costituito da collezioni private acquisite o donate alla città nel corso dei secoli, quali le collezioni Borgia, Santangelo, Stevens, Spinelli. I nuclei principali sono tre: la collezione Farnese, formata da reperti di Roma e dintorni e trasferita a Napoli nel '700; le collezioni pompeiane, in larga parte borboniche, con reperti provenienti dall'area vesuviana; la collezione egizia, al terzo posto al mondo per importanza dopo quelle del museo egizio del Cairo e del museo egizio di Torino.Gli importanti lavori di restauro e di ristrutturazione dell'edificio avviati nel 2012 consentiranno la realizzazione di una riorganizzazione globale delle collezioni secondo criteri espositivi nuovi, permettendo inoltre che alcune raccolte rimaste escluse dalla visita per decenni, possano trovare definitiva sistemazione dentro l'edificio. I reperti da molto tempo non più esposti al pubblico riguardano la numismatica ed una ricca parte della statuaria pompeiana: si stima che i pezzi in deposito siano in quantità tre volte superiore rispetto a quelli esposti e che gli stessi occupino allo stato attuale tre livelli dei sotterranei del palazzo ed un piano del sottotetto. Il museo è ospitato nel palazzo degli Studi, costruito nel 1585 come caserma di cavalleria; l'edificio ha una certa rilevanza architettonica, essendo uno dei più imponenti palazzi monumentali di Napoli. Inoltre insiste sull'area della necropoli di Santa Teresa, area sepolcrale dell'antica Partenope. Dal 2005 nella sottostante stazione della metropolitana "Museo" è stata aperta la stazione Neapolis, in cui piccoli ambienti che si succedono tra loro espongono i reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi della metro ed entrati a far parte del patrimonio museale. È di proprietà del Ministero per i beni e le attività culturali, che dal 2014 lo ha annoverato tra gli istituti museali dotati di autonomia speciale.

La storia del Vittoriano, complesso monumentale nazionale italiano situato a Roma in piazza Venezia sul versante settentrionale del colle del Campidoglio, inizia nel 1878 quando venne deciso di erigere nella capitale un monumento permanente intitolato a Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d'Italia dell'epoca moderna, che portò a compimento il processo di unificazione italiana, tant'è che viene indicato dalla storiografia come "Padre della Patria". Nel 1880, per la costruzione del monumento, fu bandito un primo concorso internazionale, vinto dal francese Henri-Paul Nénot, al quale però non fece seguito una fase attuativa del progetto. A questo primo tentativo seguì nel 1882 un secondo concorso, vinto da Giuseppe Sacconi, che divenne poi l'architetto progettista del Vittoriano. La prima pietra del monumento fu posta solennemente da re Umberto I di Savoia nel 1885. Per erigerlo fu necessario procedere, fra il 1885 e il 1888, a numerosi espropri e demolizioni di edifici preesistenti nella zona adiacente al Campidoglio, effettuati grazie a un preciso programma stabilito dal governo guidato da Agostino Depretis. Il complesso monumentale venne inaugurato da re Vittorio Emanuele III di Savoia il 4 giugno 1911, in occasione degli eventi collegati all'Esposizione nazionale, durante le celebrazioni del 50º anniversario dell'Unità d'Italia. Nel 1921 una parte del monumento, l'Altare della Patria, originariamente ara della dea Roma, fu scelta per accogliere le spoglie del Milite Ignoto, la cui salma fu tumulata il 4 novembre con una cerimonia a cui partecipò un'immensa folla. Gli ultimi lavori di completamento dell'opera ebbero luogo nel 1935, con la realizzazione del Museo centrale del Risorgimento, che fu inaugurato e aperto al pubblico decenni dopo, nel 1970. Con l'avvento del fascismo (1922) il Vittoriano diventò uno dei palcoscenici del regime guidato da Benito Mussolini. Con la caduta del fascismo (25 luglio 1943) e la fine della seconda guerra mondiale (2 settembre 1945), da cui conseguì il referendum del 2 giugno 1946, dopo il quale fu proclamata la Repubblica Italiana, il Vittoriano, svuotato dai contenuti militareschi che gli furono associati dal fascismo, tornò alla precedente funzione ridiventando – grazie al richiamo della figura di Vittorio Emanuele II di Savoia e alla realizzazione dell'Altare della Patria – un tempio laico dedicato metaforicamente all'Italia libera e unita e celebrante – in virtù della tumulazione del Milite Ignoto – il sacrificio per la patria e per gli ideali ad essa collegati. Negli anni sessanta del XX secolo iniziò un lento disinteressamento degli italiani nei confronti del Vittoriano: quest'ultimo non era infatti più visto come uno dei simboli dell'identità nazionale, ma come un ingombrante monumento rappresentante un'Italia sorpassata dalla storia. Fu il Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, all'inizio del XXI secolo, a iniziare un'opera di valorizzazione e di rilancio dei simboli patri italiani, Vittoriano compreso. Grazie a Ciampi, il Vittoriano tornò ad essere il luogo più importante dove vengono organizzati gli eventi più ricchi di simbolismo nazionale. L'iniziativa di Ciampi è stata continuata dai suoi successori.

Il Museo nazionale di Capodimonte è un museo di Napoli, ubicato all'interno della reggia omonima, nella località di Capodimonte: ospita gallerie di arte antica, una di arte contemporanea e un appartamento storico. È stato ufficialmente inaugurato nel 1957, anche se le sale della reggia hanno ospitato opere d'arte già a partire dal 1758. Conserva prevalentemente pitture, distribuite largamente nelle due collezioni principali, ossia quella Farnese, di cui fanno parte alcuni grandi nomi della pittura italiana e internazionale (tra cui Raffaello, Tiziano, Parmigianino, Bruegel il Vecchio, El Greco, Ludovico Carracci, Guido Reni), e quella della Galleria Napoletana, che raccoglie opere provenienti da chiese della città e dei suoi dintorni, trasportate a Capodimonte a scopo cautelativo dalle soppressioni in poi (Simone Martini, Colantonio, Caravaggio, Ribera, Luca Giordano, Francesco Solimena). Importante anche la collezione di arte contemporanea, unica nel suo genere in Italia, in cui spicca Vesuvius di Andy Warhol. Nel 2017 il museo ha fatto registrare 262 440 visitatori, collocandosi al 28º posto fra i 30 musei statali più visitati.

Il Real Museo Mineralogico fu istituito nel 1801 da re Ferdinando IV di Napoli. Fu il primo istituto nel suo genere in Italia. Aveva sede nella ex Biblioteca del Collegio Massimo dei Gesuiti, dove tuttora è ospitato. Numerosi importanti studiosi vi hanno operato, fra cui Matteo Tondi, Carminantonio Lippi, Arcangelo Scacchi e Ferruccio Zambonini. Nel 1845, il Museo ospitò il VII Congresso degli Scienziati Italiani, che vide la partecipazione di ben milleseicentoundici scienziati.Il Museo conserva circa 30.000 campioni, tra i quali alcuni molto rari per dimensioni o bellezza e oggi fa parte del Centro musei delle scienze naturali e fisiche dell'Università Federico II.

Il Museo di antropologia di Napoli è un centro universitario, afferente alla direzione museale dell'ateneo federiciano.

Il Museo del Tesoro di san Gennaro è un museo di Napoli, il cui ingresso è situato accanto al Duomo e alla Cappella del Tesoro.

Il Museo artistico industriale Filippo Palizzi è un museo di Napoli, istituito alla fine del XIX secolo da Gaetano Filangieri, principe di Satriano.

Il Milite Ignoto (lat. Ignoto Militi, "Al Milite Ignoto", com'è riportato sul suo sacello) è un militare italiano, la cui identità resta sconosciuta essendone stato scelto il corpo in modo che non avesse particolari che lo rendessero riconoscibile, morto nella prima guerra mondiale e sepolto a Roma sotto la statua della dea Roma all'Altare della Patria al Vittoriano. Questo è il lato della pietra sepolcrale che è visibile all'esterno dell'edificio: l'altro lato, quello che dà verso gli ambienti interni del Vittoriano, è visibile in una cripta. La tomba del Milite Ignoto è un sacello simbolico che rappresenta tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani. Essa è scenario di cerimonie ufficiali che si svolgono annualmente in occasione dell'Anniversario della liberazione d'Italia (25 aprile), della Festa della Repubblica Italiana (2 giugno) e della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre), durante le quali il Presidente della Repubblica Italiana e le massime cariche dello Stato rendono omaggio al sacello del Milite Ignoto con la deposizione di una corona d'alloro in ricordo ai caduti e ai dispersi italiani nelle guerre. Il motivo del suo spiccato simbolismo risiede nella transizione metaforica dalla figura del soldato, a quella del popolo e infine a quella della nazione: questo passaggio tra concetti sempre più ampi e generici è dovuto ai tratti indistinti della non identificazione del soldato. La cerimonia di tumulazione del Milite Ignoto, che avvenne il 4 novembre 1921 durante la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, è stata la più importante e partecipata manifestazione patriottica dell'Italia unita, dato che vi partecipò un milione di persone.

Le locomotive a vapore del gruppo 740 delle Ferrovie dello Stato Italiane erano un gruppo nato come evoluzione del gruppo 730, costruito dalla Rete Adriatica per i servizi gravosi sulle linee appenniniche dell'Italia Centrale.