- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Bertrand-Jean Redon, meglio conosciuto come Odilon Redon (Bordeaux, 20 aprile 1840 – Parigi, 6 luglio 1916), è stato un pittore e incisore francese. È considerato il maggiore rappresentante del simbolismo in pittura.

Maria Maddalena (in ebraico: מרים המגדלית?, in greco: Μαρία ἡ Μαγδαληνή, Maria hē Magdalēnē) detta anche Maria di Magdala, secondo il Nuovo Testamento è stata un'importante seguace di Gesù. Venerata come santa dalla Chiesa cattolica, che celebra la sua festa il 22 luglio, la sua figura viene descritta, sia nel Nuovo Testamento sia nei Vangeli apocrifi, come una delle più importanti e devote discepole di Gesù. Fu tra le poche a poter assistere alla crocifissione e – secondo alcuni vangeli – divenne la prima testimone oculare e la prima annunciatrice dell'avvenuta resurrezione.

Una Madonna Nera è una rappresentazione iconografica (dipinto o scultura), tipica dell'iconografia cristiana, della Vergine Maria, eventualmente accompagnata dal Bambino Gesù, il cui volto ha un colorito scuro, se non proprio nero. Le “madonne nere” sono molto diffuse. Ci sono diverse centinaia di madonne nere in luoghi pubblici di culto in Italia, Francia, Polonia, Spagna e in molte altre nazioni. Molte di queste madonne sono famose, come la Madonna di Loreto (presso Ancona), la Madonna Nera all'interno del santuario di Oropa, (presso Oropa, in provincia di Biella) la Madonna di Viggiano (presso Potenza), quella di Tindari presso Patti (Messina), quella di Częstochowa in Polonia, quella di Montserrat in Catalogna, la Vergine della Candelaria di Tenerife, patrona delle Canarie, o ancora la Madonna di Einsiedeln, nel Canton Svitto (Svizzera). Molti santuari di madonne nere, però, sono repliche di culti più antichi e famosi. Nell'Italia meridionale, ad esempio, sono molto diffuse le icone di Santa Maria di Costantinopoli. Il numero dei culti originari è quindi più ridotto.

La manifattura e diffusione delle icone in Russia ebbero inizio con l'entità monarchica detta Rus' di Kiev, alla quale seguì nel 988 la conversione del popolo russo alla cristianità ortodossa. Come regola generale, l'iconografia di questo periodo seguì fedelmente regole e generi propri e ammessi dall'arte bizantina, il cui centro principale era la capitale Costantinopoli. Con il trascorrere del tempo, la varietà di stili e di tipologie artistiche si ampliarono in modo non irrilevante anche in Russia, ma molto meno di quanto accadde nel resto del mondo ortodosso. È lecito affermare che in larga misura mancarono in Russia le caratteristiche di innovazione, creatività e personalità dell'opera che furono invece manifeste nell'arte religiosa dell'Europa occidentale. Soltanto nel XVII secolo, l'arte religiosa russa fu influenzata dai dipinti e dalle incisioni dell'Europa cattolica e protestante in misura tale da interrompere questa tendenza. La riforma liturgica e religiosa (comprensiva del fenomeno artistico) voluta dal patriarca Nikon degenerò in uno scisma in seno alla Chiesa Ortodossa: fra i fedeli al nuovo corso imposto dalla neocostituita Chiesa di Stato russa, ed i tradizionalisti soprannominati "Vecchi credenti" che furono perseguitati mentre continuavano a tramandare le antiche usanze stilistiche dell'iconografia nazionale. A partire da quel periodo le icone russe iniziarono ad essere dipinte non soltanto secondo la modalità tradizionale stilizzata, caratterizzata dalla ieraticità di figure bidimensionali statiche e semplici, ma da una rappresentazione più naturalistica o più umana dei soggetti con l'introduzione della terza dimensione e del senso della profondità, mediante tecniche di prospettiva e un sapiente uso delle tonalità e dei contrasti cromatici, con una nuova ricchezza di dettagli e particolari. Rispetto alla tradizione dell'europea continentale, il nudo non giunse mai nell'arte sacra né riguardo all'uomo creato in genere né tantomeno a immagini di santi e di angeli. Icone di questo periodo storico sono conservate e visibili sia nelle Chiese Ortodosse che nelle Chiese cattoliche sui iuris di alcuni riti. Solitamente le icone russe sono pitture su tavola di dimensioni relativamente piccole, sebbene nelle chiese e nei monasteri si possano trovare icone considerevolmente più grandi. Molte icone russe furono realizzate in rame., un materiale economicamente accessibile, per durata e aspetto visivo in parte simile all'oro delle icone presenti nelle Chiese e monasteri, dove il punto di collocazione dell'opera e la preziosità della materia prima prescelta marcavano l'importanza e la sacralità del contenuto religioso rappresentato. In modo simile, numerose abitazioni private russe riservavano una parete cui erano appese le icone sacre (il Krasnyj ugol), per fini di preghiera e di culto. Intorno all'iconografia russa esiste una storia ricca di contenuti e di simbolismi religiosi. Generalmente, nelle Chiese russe la navata e il santuario sono separati da un'iconostasi (in russo ikonostas, иконостас), una parte adornata di icone sacre e con doppia porta d'ingresso. In russo (pisat', писать) e in greco esiste una parola che significa sia "scrivere" sia "dipingere". Le icone svolgono un'importante funzione religiosa e sacra, negli edifici di culto così come nelle private dimore, e sono considerate una "traduzione" del Vangelo in pittura, che quanto meno fino al XVIII secolo (Caterina II, l'assolutismo illuminato) era mossa da un prevalente fine educativo verso una popolazione con un basso livello di scolarità, o del tutto analfabeta: pertanto all'artista era richiesto che l'opera fosse una fedele e accurata imitazione del reale narrato, al servizio della verità di fede. L'acheropita (lett. in greco "non-fatta-da-mano- d'uomo") è un tipo di icona ritenuta miracolosa sia per l'origine dell'opera (in russo: явление, trasl. yavlenie, trad. "apparizione"), che per particolari grazie che alcuni fedeli ritengono di aver ricevuto in dono a seguito di una preghiera di intercessione pronunciata davanti all'immagine sacra.. Il calendario liturgico ortodosso, oltre ai santi, commemorava gli eventi religiosi di benedizione/consacrazione di alcune importanti icone e reliquie, e la festa della loro traslazione da un luogo di culto ad un altro mediante processione solenne.

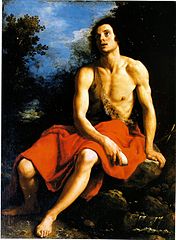

La figura di san Giovanni Battista nelle arti è una delle meglio e maggiormente rappresentate all'interno della storia artistica occidentale a tematica sacra. Molti sono i momenti della sua esistenza che i pittori, e gli autori di arti visive in genere, praticamente in ogni secolo hanno cercato di immortalare secondo le proprie più personali concezioni e punti di vista.

L'arte del Rinascimento si sviluppò a Firenze a partire dal Quattrocento al Cinquecento, e da qui si diffuse nel resto d'Italia e poi in Europa, fino ai primi decenni del XVI secolo, periodo in cui ebbe luogo il "Rinascimento maturo" con le esperienze di Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e Raffaello Sanzio.

L'arte bizantina si è sviluppata nell'arco di un millennio, tra il V ed il XV secolo, prima nell'ambito dell'Impero romano, poi di quello bizantino, che ne raccolse l'eredità e di cui Costantinopoli fu capitale. Le caratteristiche più evidenti dei canoni dell'arte bizantina sono la religiosità, l'anti-plasticità e l'anti-naturalismo, intese come appiattimento e stilizzazione delle figure, volte a rendere una maggiore monumentalità ed un'astrazione soprannaturale (smaterializzazione dell'immagine). Infatti il gusto principale dell'arte bizantina è stato quello di descrivere le aspirazioni dell'uomo verso il divino. L'arte bizantina ha comunque avuto espressioni stilistiche molto diverse fra di loro nei suoi oltre mille anni di vita, ma nell'Impero d'Oriente l'arte rimase quasi invariata.