- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Retignano è una frazione del comune italiano di Stazzema, nella provincia di Lucca, in Toscana. Nato come insediamento dei Liguri Apuani, cadde poi sotto il dominio dei Romani, che lo fondarono nel 177 a.C. e lo aiutarono a svilupparsi, rendendolo uno dei principali centri dell'Alta Versilia, sulle Alpi Apuane, nota roccaforte di avvistamento dei nemici provenienti dal mare e punto strategico di rifornimento di legname, vari materiali estrattivi e marmo. Dopo un periodo di indipendenza in veste di comunello, durato diversi secoli, nel 1776 il Granduca Pietro Leopoldo sottrasse al paese questo titolo, assoggettandolo al dominio di Lucca, della cui provincia oggi fa parte. Retignano tornò a prosperare nella seconda metà dell'Ottocento grazie all'apertura delle cave di marmo, siti estrattivi del pregiato "bardiglio fiorito", apprezzato soprattutto dagli inglesi, gli stessi finanziatori del progetto. Nel periodo tra le due guerre mondiali, il paese conobbe un rapido spopolamento, causato dall'emigrazione verso le grandi città o verso l'estero, particolarmente il Nord America o l'Argentina. Assediato dai tedeschi e sfruttato per la sua posizione invidiabile, venne poi "riconquistato" dai soldati americani che vi posero una delle loro basi principali durante la fase di avanzamento presso la Linea Gotica.

Montalto (più propriamente Monte Alto o Mont'Alto) è una delle montagne che costituiscono il complesso delle Alpi Apuane, nell'entroterra della Versilia, presso cui sorgono i paesi di Retignano e Volegno. La vetta più elevata si trova a circa 913 m s.l.m. Le sue pendici sono state abitate sin dai tempi antichi. I Liguri Apuani vi allestirono i loro primi insediamenti e sfruttavano l'ampia visuale sulla vallata e il Mar Tirreno per avvistare i nemici in lontananza. Nel corso dei secoli, gli abitanti dei paesi vicini hanno cominciato a sfruttare la montagna in più modi, dall'apertura di siti estrattivi del pregiato mamo bardiglio fiorito e del rosso rubino, fino alla possibilità di scalare una parete rocciosa sul versante di Volegno.

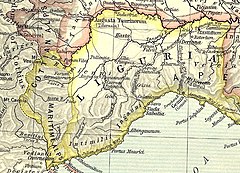

I Liguri (in greco Λίγυες, ovvero Ligyes, e in latino Ligures) furono un'antica popolazione che ha dato il suo nome all'odierna regione della Liguria e al Mar Ligure che la bagna. In epoca preromana i Liguri occupavano l'attuale Liguria, il Piemonte a sud del Po e la Toscana nord-occidentale. È però opinione comune che, intorno al 2000 a.C., i Liguri occupassero un'area molto più vasta, comprendente grande parte del nord Italia occidentale fino a tutta la Toscana settentrionale a nord dell'Arno, la Francia meridionale e presumibilmente parte della penisola iberica; la presenza di popolazioni Liguri è attestata anche nelle coste tirreniche dell'Italia centrale (Virgilio; Sesto Pomponio Festo) e nelle isole di Corsica, Sardegna, Sicilia ed Elba (Ilvates). Secondo taluni studiosi anche i rilievi del Mugello e del Casentino, in epoca antica, erano abitati da tribù di pastori liguri (Maugelli e Casuentini). Successivamente, al sopraggiungere di nuove ondate migratorie (Italici, Venetici e Celti) si ritirarono fino ad essere ristretti nei loro confini storici. Come si sia in pratica arrivati a questo "ritiro" è ancora oggetto di dibattito; le ipotesi variano dalla pacifica fusione dei popoli, ad un ritiro volontario o alla guerra con successiva pulizia etnica. Secondo una visione invasionista tradizionale, i Liguri sarebbero stati in origine un antichissimo popolo pre-indoeuropeo. Secondo una visione più continuista, rappresenterebbero un antico strato indoeuropeo diffuso nel II millennio a.C. in tutta l'area tirrenica.

Licciana Nardi (Liciana nel dialetto della Lunigiana) un comune italiano di 4 843 abitanti della provincia di Massa-Carrara in Toscana. Il comune fa parte del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano ed sulla Via del Volto Santo. Nel 1933 il paese di Licciana aggiunse l'attuale secondo nome in omaggio ai patrioti Anacarsi e Biagio Nardi, nativi della frazione di Apella.

Francesco Nuti (Firenze, 17 maggio 1955) è un attore, regista, sceneggiatore produttore cinematografico e cantante italiano.

I Liguri apuani o semplicemente Apuani erano una popolazione dell'Italia preromana. Si trattava di una confederazione di tribù liguri che vivevano in parte dell'Appennino ligure e tosco-emiliano e sulle Alpi Apuane, estendendosi dalla valle del Vara (SP), fino alla media valle del Serchio (LU). Confinavano ad ovest con i Tigulli, a nord con gli Ilvati, a est con i Friniati, a sud con gli Etruschi, avendo ad ovest la costa tirrenica (da Anzo di Framura (SP) fino a Camaiore - Stiava). Centro e capitale della confederazione era la mitica Apua, forse da identificare con l'odierna Pontremoli. Tale territorio coincideva grosso modo con le attuali province italiane di La Spezia e Massa Carrara e parte di quella di Lucca. Da rilevare che anticamente la pianura di costa tra l'attuale Sarzana e il Lago di Massaciuccoli era occupata da estese zone paludose note come Fossae Papirianae che lambivano la parte pedemontana delle Alpi Apuane.

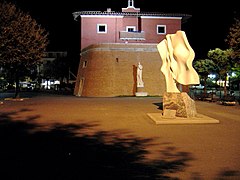

Forte dei Marmi un comune italiano di 7 249 abitanti della provincia di Lucca, in Italia. Localit marittima di villeggiatura affacciata sul Mar Ligure, prende il nome dall'omonimo fortino che sorge al centro della citt , voluta dal granduca Leopoldo a difesa dell'approdo, e dai marmi che dalle Alpi Apuane, poco distanti, venivano trasportati fino al pontile per poi prendere la via del mare. Forte dei Marmi ha dato i natali alla principessa Paola Ruffo di Calabria, nata a Villa Claudia, l'11 settembre 1937 e dal 1993 al 2013 Regina del Belgio. La mondana localit versiliese con numerosi locali, discoteche ed affini punto di ritrovo estivo di numerosi protagonisti della finanza nazionale ed internazionale, campioni sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo.

Firenze (AFI: /fi r n e/; ; in epoca medievale e nel linguaggio poetico anche Fiorenza, /fjo r n a/; Florentia in latino) un comune italiano di 379 194 abitanti, capoluogo della Toscana e centro della citt metropolitana con una popolazione di 1 011 349 abitanti, ottavo comune italiano per popolazione e il primo della Toscana, cuore dell'area metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia, una conurbazione che conta oltre 1 520 000 abitanti. Nel Medioevo stata un importante centro artistico, culturale, commerciale, politico, economico e finanziario; nell'et moderna ha ricoperto il ruolo di capitale del Granducato di Toscana dal 1569 al 1859 che, con il governo delle famiglie dei Medici e dei Lorena, divenne uno degli stati pi ricchi e moderni. Le varie vicissitudini politiche, la potenza finanziaria e mercantile e le influenze in ogni campo della cultura hanno fatto della citt un crocevia fondamentale della storia italiana ed europea. Nel 1865 Firenze fu proclamata capitale del Regno d'Italia (seconda, dopo Torino), mantenendo questo status fino al 1871, anno che segna la fine del Risorgimento. Importante centro universitario e patrimonio dell'umanit UNESCO dal 1982, considerata luogo d'origine del Rinascimento la consapevolezza di una nuova era moderna dopo il Medioevo, periodo di cambiamento e "rinascita" culturale e scientifica e della lingua italiana grazie al volgare fiorentino usato nella letteratura. universalmente riconosciuta come una delle culle dell'arte e dell'architettura, nonch rinomata tra le pi belle citt del mondo, grazie ai suoi numerosi monumenti e musei tra cui il Duomo, Santa Croce, Santa Maria Novella, gli Uffizi, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti. Di inestimabile valore i lasciti artistici, letterari e scientifici di geni del passato come Petrarca, Boccaccio, Brunelleschi, Michelangelo, Giotto, Cimabue, Botticelli, Leonardo da Vinci, Lorenzo de Medici, Machiavelli, Galileo Galilei e Dante Alighieri, che fanno del centro storico di Firenze uno dei luoghi con la pi alta concentrazione di opere d'arte al mondo. La ricchezza del patrimonio storico-artistico, scientifico, naturalistico e paesaggistico rendono il centro e le colline circostanti un vero e proprio "museo diffuso".

Il dialetto versiliese "storico" è parlato nei seguenti territori della provincia di Lucca: nei comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema ovvero comuni già facenti parte dell'antico "Capitanato di Pietrasanta" enclave del Granducato di Toscana nel Ducato di Lucca. nelle località La Culla (divisa tra i comuni di Camaiore e Stazzema), di Monteggiori e in parte di Santa Lucia, ambedue nel comune di Camaiore (ex Ducato di Lucca).Versiliese deriva da Versilia e a sua volta dal latino-ligure "Vesidia", toponimo che indicava genericamente i corsi d'acqua. Il vernacolo è il risultato delle varie fusioni lessicali succedutesi e accavallatesi nel tempo. Si riscontrano infatti: un substrato apuano originario, dovuto alle tribù Liguri-Apuane, stanziate anticamente nel territorio; influenze del lucchese e del pisano antico, dovuto all'occupazione del territorio versiliese durante il periodo medioevale; influenze del fiorentino cinquecentesco dovuto all'amministrazione medicea a partire dal 1513.Tutto questo ha contribuito a renderlo il classico dialetto intermedio tra quelli parlati a nord e a sud della Versilia. Spesso si differenzia dagli altri dialetti toscani per l'uso di alcuni vocaboli, per la pronuncia sonora delle lettere "T", "P", "C" gutturale e "C" palatale tra due vocali. Nonostante queste particolarità il vernacolo versiliese è comunque inglobato nella famiglia dei dialetti toscani occidentali (Accademia della Crusca in Firenze) a differenza di quelli parlati nella vicina provincia di Massa e Carrara, i cui vernacoli sono classificati nel gruppo linguistico gallo-italico-emiliano. Alcuni esempi: luce si pronuncia "lug(g)e" dove la "g" non ha il suono della fricativa sonora, come nel resto della Toscana, ma un misto tra c e g, tanto da farla sembrare una g doppia; lepre si pronuncia "leb(b)re"; mobile si pronuncia "mo(p)ile" (questo avveniva con più frequenza nei paesi di montagna). La "c" palatale diviene una fricativa sonora in una serie di vocaboli come bacio, brace, camicia, che si pronunciano bagio, brage, camigia. Queste caratteristiche sono del tutto assenti in gran parte del territorio del comune di Pietrasanta, dove si ha una pronuncia classica toscana più evidente. Come tutti i dialetti, anche quello versiliese infatti non è del tutto omogeneo nelle zone in cui è parlato. Si hanno sfumature e a volte anche differenze, tra il dialetto parlato in pianura e quello parlato in montagna, e spesso anche tra paese e paese.