- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La Villa dei Papiri, conosciuta anche con il nome di Villa dei Pisoni, è una villa di epoca romana, sepolta durante l'eruzione del Vesuvio del 79 e ritrovata a seguito degli scavi archeologici dell'antica Ercolano: è così chiamata poiché al suo interno conservava una biblioteca con oltre milleottocento papiri.

I papiri di Ercolano sono un corpus di oltre 1 800 papiri rinvenuti nella cosiddetta Villa dei Papiri a Ercolano nel XVIII secolo, carbonizzati dalla nota eruzione del Vesuvio avvenuta nel 79 d.C. I papiri, contenenti principalmente testi filosofici greci, provengono dall'unica biblioteca pervenuta intatta dall'antichità. La maggior parte delle opere conservate riguardano il filosofo epicureo e poeta Filodemo di Gadara. I papiri rinvenuti e non andati distrutti sono per lo più conservati presso la Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III al Palazzo Reale di Napoli, studiati presso la sezione chiamata Officina dei Papiri Ercolanesi.

Il papiro (dal latino: papȳrus, a sua volta dal greco antico: πάπυρος, pápyros, di etimologia sconosciuta) è la superficie di scrittura ricavata da una pianta acquatica, molto comune nel delta del Nilo e in alcune parti del Mediterraneo, un'erba palustre della famiglia delle Cyperaceae, il Cyperus papyrus. La carta di papiro rappresentò una vera e propria rivoluzione nel campo della scrittura, poiché risultava facilmente pieghevole, leggera e di colore chiaro, tutte qualità utili per gli scritti. Il primo produttore del prezioso materiale fu l'Egitto.

I papiri di Ossirinco sono una grande collezione di frammenti manoscritti, molti dei quali su supporto papiraceo, rinvenuti tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo in Egitto, in un'antica discarica vicino a Ossirinco (28°32′N 30°40′E oggi el-Bahnasa), grazie all'opera di vari archeologi, tra cui, in particolare, Bernard Grenfell e Arthur Surridge Hunt. Le particolari condizioni climatiche e ambientali della zona, come l'assenza di inondazioni e il clima secco e ventoso, hanno favorito la conservazione dei papiri. I manoscritti, che datano dal I al VI secolo d.C., comprendono migliaia di documenti in greco e latino, lettere e opere letterarie, alcuni sono su vellum, altri più recenti in arabo su carta (ad esempio il medievale P. Oxy. VI 1006). I papiri di Ossirinco sono custoditi in varie istituzioni di tutto il mondo: un numero consistente è conservato nell'Ashmolean Museum presso l'Università di Oxford. Sono disponibili on-line delle tabelle in cui sono elencati ciascun papiro o frammento, con una succinta indicazione del tipo di contenuto.La maggior parte dei manoscritti rinvenuti a Ossirinco è costituita da documenti pubblici e privati, come codici, editti, registri, inventari, atti di compravendita e lettere.

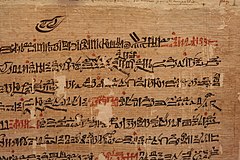

Viene chiamata col nome di "ieratica" la forma di scrittura dell'antico Egitto correntemente utilizzata nel quotidiano. Sviluppatasi insieme o in seguito alla forma detta geroglifica (di cui può essere considerata una corsivizzazione), spesso per semplificazione, era più adatta a essere tracciata con un calamo, cioè una canna tagliata allo scopo e intinta nell'inchiostro, soprattutto su papiro ma anche su ostraka o pietra. Ogni glifo della scrittura monumentale (geroglifica) corrisponde a un segno ieratico (salvo le legature, che devono essere sciolte, e alcuni segni propri esistenti solo in ieratico); per questo motivo, nella moderna prassi dell'egittologia i testi in ieratico vengono solitamente trascritti in geroglifici per agevolarne la lettura. Il rapporto fra i geroglifici e lo ieratico è infatti confrontabile con quello attuale fra lo stampatello e il corsivo. Il nome "ieratico", che significa [scrittura] sacra, deriva dalla lingua greca antica e ha trasmesso per secoli la concezione sbagliata che si trattasse di una forma utilizzata solamente dai sacerdoti: questo fraintendimento deriva dal fatto che nell'epoca in cui i Greci arrivarono in Egitto essi notarono che i documenti conservati negli archivi dei templi erano scritti in ieratico e credettero così che questa scrittura fosse tipica dei testi religiosi. In realtà gli archivi dei templi non contenevano solo testi religiosi, ma anche opere letterarie, scientifiche e militari, dal momento che nei templi avveniva anche l'istruzione dei futuri professionisti dello Stato. Secondo un'altra spiegazione, dato che la scrittura corrente nel periodo in cui i Greci arrivarono in Egitto era quella demotica e lo ieratico rimase in uso effettivamente solo per la redazione di testi religiosi, per natura conservativi, la denominazione che i Greci ci hanno tramandato sarebbe sostanzialmente corretta, ma solo dalla comparsa del demotico (VII secolo a.C.) in avanti. Il demotico, una forma semplificata della scrittura che entrò in uso solo nel I millennio a.C., fu derivato dallo ieratico.

Il Libro dei morti è un antico testo funerario egizio, utilizzato stabilmente dall'inizio del Nuovo Regno (1550 a.C. circa) fino alla metà del I secolo a.C. Il titolo originale del testo, traslitterato ru nu peret em heru, è traducibile come Libro per uscire al giorno (altra possibile traduzione è Libro per emergere dalla luce). "Libro" è il termine che più si avvicina a indicare l'intera raccolta dei testi: il "Libro dei morti" si compone di una raccolta di formule magico-religiose (anche di notevole lunghezza: in un'edizione del 2008 della traduzione di Budge, il solo testo raggiunge le 700 pagine) che dovevano servire al defunto come protezione e aiuto nel suo viaggio verso la Duat, il mondo dei morti, che si riteneva irto di insidie e difficoltà, e verso l'immortalità. Fu composto da vari sacerdoti egizi nell'arco di un millennio, indicativamente a partire dal XVII secolo a.C. Il Libro dei morti si inserì in una tradizione di testi funerari che include i ben più antichi cosiddetti "testi delle piramidi", tipici dell'Antico regno (XXVII–XXII secolo a.C.) e i cosiddetti "Testi dei sarcofagi", risalenti al Primo Periodo Intermedio e al Medio regno (XXI–XVII secolo a.C.), che erano appunto inscritti su pareti di camere funerarie o su sarcofagi, ma non su papiri. Alcune delle formule del "Libro dei morti" derivano da tali raccolte precedenti, altre furono composte in epoche successive della storia egizia, risalendo via via al Terzo periodo intermedio (XI–VII secolo a.C.). I papiri delle varie copie del Libro dei morti, o di parte di esso, erano comunemente deposti nei feretri insieme alle mummie nell'ambito dei riti funebri egizi. Non vi fu mai un'edizione canonica e unitaria del Libro dei morti e non ne esistono due esemplari uguali: i papiri conservatisi contengono svariate selezioni di formule magiche, testi religiosi e illustrazioni. Alcuni individui sembrano aver commissionato copie del tutto personali del Libro dei morti, scegliendo probabilmente, con una certa libertà, frasi e formule che ritenevano importanti per il proprio accesso nell'aldilà. Il Libro dei morti era quasi sempre redatto in caratteri geroglifici o ieratici su rotoli di papiro, e talvolta decorato con illustrazioni o vignette (aventi, talvolta, un notevole valore artistico oltreché archeologico e paleografico) del defunto e delle tappe del suo viaggio ultraterreno.

Con Antico Egitto si intende la civiltà sviluppatasi lungo il fiume Nilo a partire dalle cateratte, a sud e al confine con l’attuale Sudan, alla foce, al delta, nel Mar Mediterraneo, per un’estensione complessiva di circa 1000 km. Benché il territorio fosse molto più vasto, comprendendo gran parte anche del Deserto Libico-Nubiano, gli insediamenti umani, fin dai tempi più remoti, si svilupparono solo nella stretta fascia verdeggiante a ridosso delle rive del fiume larga, in alcuni punti, anche solo poche centinaia di metri. Fin dal 3500 a.C., di pari passo con l'avvento dell'agricoltura, in particolare la coltivazione del grano, dell’orzo e del lino, si ha contezza di insediamenti umani specie lungo le rive del Nilo. Le piene annuali del fiume, infatti, favorivano la coltivazione anche con più raccolti annui grazie ai sedimenti, particolarmente fertili (Limo), che il fiume, nel suo ritirarsi, lasciava sul terreno. Ciò comportò, fin dai tempi più remoti, conseguentemente, la necessità di controllare, incanalare e conservare le acque onde garantire il costante approvvigionamento, vuoi per il sostentamento umano, vuoi per quello del bestiame e delle piantagioni. Non è da escludersi che proprio la complessa necessità di dover far fronte alle esigenze connesse con la gestione dell’agricoltura, e segnatamente, delle acque nilotiche, abbia favorito proprio il formarsi delle prime comunità su territori parziali tuttavia ben differenziati e politicamente e geograficamente individuabili. Tali entità, normalmente individuate con il termine greco di nomi, ben presto si costituirono in due distinte entità geo-politiche più complesse. Tale l’importanza del fiume Nilo, che attraversava tutto il paese, che anche le denominazioni di tali due macro-aree fanno riferimento al fiume: considerando che le sorgenti del Nilo, benché all'epoca non note, dovevano essere a sud, tale sarà l’Alto Egitto, mentre, di converso, l’area del delta, verso il Mediterraneo, sarà indicato come Basso Egitto. Varie culture si susseguirono nella valle nilotica fin dal 3800 a.C. in quello che viene definito Periodo Predinastico. Un’entità embrionale di Stato può riconoscersi, invece, a partire dal 3200-3100 a.C. con la I dinastia e l’unificazione delle due macro-aree che resteranno, tuttavia, sempre distinte tanto che per tutta la storia del Paese i regnanti annovereranno tra i loro titoli quello di Signore delle Due Terre. La storia dell’Antico Egitto copre, complessivamente, circa 4000 anni, dal 3900 a.C. (con il Periodo Predinastico) al 342 a.C. (con il Periodo tardo) e comprende, dal 3200 a.C., trenta dinastie regnanti riconosciute archeo-storicamente. A queste debbono esserne aggiunte altre, dette di comodo, giacché riferite, di fatto, non a governi autoctoni, bensì frutto di invasioni o di raggiungimento del potere da parte di regnanti stranieri. Avremo perciò una XXXI dinastia, costituita da re persiani, una XXXII dinastia macedone, che annovera un solo sovrano, Alessandro Magno, e una XXXIII dinastia, meglio nota come Dinastia tolemaica, nata dallo smembramento dell’impero di Alessandro. Anche molti imperatori romani, occupato l’Egitto, non disdegnarono di assumere il titolo di faraone con titolatura geroglifica.