- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

I Persiani (in greco antico: Πέρσαι, Pèrsai) è una tragedia di Eschilo, rappresentata per la prima volta nel 472 a.C. ad Atene. È in assoluto la più antica opera teatrale che ci sia pervenuta.

Il nome Persia (in persiano: فارس, Fārs; in persiano antico: , Pārsa) è stato in tempi moderni usato come sinonimo alla nazione dell'Iran, mentre nell'antichità ha rivestito un territorio molto più vasto in cui si sono succeduti diversi imperi con importanti culture. Tale nome deriva dall'antico nome greco dell'Iran, Persis, che a sua volta deriva dal nome del clan principale di Ciro il Grande, Pars o Parsa, che ha dato il suo nome anche a una provincia dell'Iran meridionale, Fārs (in lingua persiana moderna). Secondo lo storico dell'antica Grecia Erodoto il nome Persia deriva da Perseo, l'eroe mitologico. Il 21 marzo del 1935 lo scià Reza Pahlavi chiese formalmente alla comunità internazionale di riferirsi al Paese con il nome originario di Iran. Alcuni studiosi però protestarono contro questa decisione. Nel 1959 lo scià Mohammad Reza Pahlavi annunciò che ci si poteva riferire al Paese indifferentemente con il nome originario di Iran o di Persia. Nel 1979, anno della caduta della monarchia iraniana e della cacciata dello scià Mohammad Reza Pahlavi, l'Iran era il penultimo Stato al mondo ad avere un sovrano con carica di imperatore (la carica dello scià riceveva il trattamento di "Maestà imperiale").

L'Orestea (in greco antico: Ὀρέστεια, Orésteia) è una trilogia formata dalle tragedie Agamennone, Coefore, Le Eumenidi e seguita dal dramma satiresco Proteo, andato perduto, con cui Eschilo vinse nel 458 a.C. le Grandi Dionisie. Delle trilogie di tutto il teatro greco classico, è l'unica che sia sopravvissuta per intero. Le tragedie che la compongono rappresentano un'unica storia suddivisa in tre episodi, le cui radici affondano nella tradizione mitica dell'antica Grecia: l'assassinio di Agamennone da parte della moglie Clitennestra, la vendetta del loro figlio Oreste che uccide la madre, la persecuzione del matricida da parte delle Erinni e la sua assoluzione finale ad opera del tribunale dell'Areopago.

Con Nuovo Regno si intende il periodo della storia egizia che comprende le dinastie XVIII, XIX e XX, secondo la cronologia di Manetone. Il Nuovo Regno è il momento di massima espansione dell'influenza egizia, al punto che talvolta si tende a parlare di impero. Se nei confronti della Nubia il termine è corretto in quanto l'Egitto estese il suo controllo diretto inglobando tutte le terre fino alla quarta cateratta e ponendole sotto il controllo di un figlio del re di Cush, carica spesso ricoperta da un principe reale; per quanto riguarda l'area del Medio Oriente il controllo fu di tipo politico, attraverso accordi di vassallaggio con le più importanti dinastie della regione e con la collocazione di guarnigioni in alcune fortezze poste nei punti di transito. Proprio il tentativo di controllare l'area siro-palestinese, onde prevenire nuove infiltrazioni di genti semite, come era accaduto durante il Secondo periodo intermedio, portò l'Egitto a scontrarsi prima con il regno di Mitanni e poi con l'impero ittita. Punto di debolezza per l'Egitto fu il contrasto tra il potere del sovrano, che da re-dio (tipico dell'Antico Regno) diventò il re-generale, ed il potere del clero di Tebe, il cui capo, il Primo Profeta di Amon, tese spesso ad assumere, de facto, il controllo dello Stato. Dopo il fallito tentativo di riforma religiosa imposto da Amenhotep IV / Akhenaton, l'Egitto riuscì a mantenere la sua unitarietà grazie a sovrani quali Seti I, Ramses II e Ramses III, i quali ripresero i loro interventi in Asia e si opposero alle ripetute invasioni dei Popoli del Mare. Durante la dinastia successiva vennero a mancare figure di questa rilevanza e lo Stato si spezzò nuovamente quando, verso la fine del II millennio a.C., il clero di Tebe prese apertamente il potere nell'Alto Egitto provocando una nuova scissione (terzo periodo intermedio) delle regioni del Delta, scissione che sarebbe durata più di quattro secoli.

Il persiano (in persiano: فارسی; fārsī /fɑːrˈsiː/) è una lingua iranica parlata in Iran, in Tagikistan, dove è ufficialmente denominato (forsi-i) tojiki (lingua tagika), in Afghanistan, dove è ufficialmente denominato (fārsī-ye) dari (lingua dari) e in Uzbekistan. Il vocabolo "lingua persiana" non va confuso con la parola "farsi/parsi", che indica un'etnia.

Con il termine guerre persiane si definisce la serie di conflitti combattuti tra le poleis greche e l'Impero persiano, iniziati intorno al 499 a.C. e continuati a più riprese fino al 479 a.C. Alla fine del VI secolo a.C., Dario I, denominato il "re dei re" dei Persiani, regnava su un impero immenso che si estendeva dall'India alle sponde orientali dell'Europa (nello specifico le zone orientali della Tracia). Nel 546 a.C. infatti, il suo predecessore Ciro il Grande, fondatore dell'impero, aveva sconfitto il re della Lidia, Creso, e i suoi territori, comprendenti le colonie greche della Ionia, furono incorporati all'Impero achemenide. Le città-stato ancora governate da sistemi tirannici condussero ognuna per proprio conto l'annessione all'Impero persiano, la sola Mileto riuscì a imporre le proprie pretese. Questa situazione di frammentazione aveva comportato la perdita definitiva da parte delle colonie di ogni indipendenza (prima godevano comunque di ampie autonomie) e una drastica riduzione della loro importanza commerciale, a causa del controllo totale che i Persiani esercitavano sugli stretti di accesso al Mar Nero.

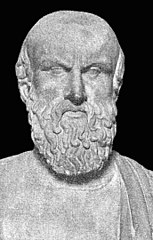

Eschilo, figlio di Euforione del demo di Eleusi (in greco antico: Αἰσχύλος, Aischýlos, pronuncia: [ai̯s.kʰý.los]; Eleusi, 525 a.C. – Gela, 456 a.C.), è stato un drammaturgo greco antico. Viene unanimemente considerato l'iniziatore della tragedia greca nella sua forma matura. È il primo dei poeti tragici dell'antica Grecia di cui ci siano pervenute opere per intero, seguito da Sofocle ed Euripide.

Nota introduttiva In queste pagine il computo degli anni riportato secondo l'Anno Domini (estesa agli anni avanti Cristo) e quindi utilizzando il calendario solare gregoriano. La suddivisione di queste pagine di cronologia storica in cronologia della protostoria, cronologia della storia antica e cronologia del Medioevo ha solo significato metodologico per evitare la costruzione di un'unica pagina di "Cronologia della storia del mondo", troppo complicata, pesante ed ambiziosa da gestire; si scelto pertanto di dividere i periodi in base ad alcuni riferimenti storici importanti: la scoperta della scrittura in Mesopotamia ed Egitto (passaggio dalla protostoria alla storia antica) e la scoperta delle Americhe da parte degli europei (fine del Medioevo). La cronologia della storia antica composta da questa pagina principale, suddivisa in 8 paragrafi di 500 anni, ciascuno contenente una tabella riassuntiva geografica ed una cronologia sintetica ed essenziale; ad ogni paragrafo collegata una pagina specifica con la cronologia estesa ed approfondita di quei cinque secoli. La cronologia adottata per la Mesopotamia e l'Egitto la cronologia media.

La battaglia di Salamina (in greco antico: ἡ ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχία, hē en Salamîni naumachía) fu uno scontro navale che si svolse probabilmente il 23 settembre del 480 a.C., in piena seconda guerra persiana, che vide contrapposti la lega panellenica, comandata da Temistocle ed Euribiade, e l'impero achemenide, comandato invece da Serse I di Persia. Lo stretto tra la polis di Atene e l'isola di Salamina, sita nell'attuale golfo Saronico, fu il teatro dello scontro. Per bloccare l'avanzata persiana, un contingente limitato di Greci sotto comando spartano aveva ingaggiato la battaglia delle Termopili e la flotta a prevalenza ateniese aveva combattuto presso Capo Artemisio ottenendo rispettivamente una sconfitta e una sostanziale parità dovuta alla ritirata verso Salamina, seguita all'apprendimento dell'esito del contemporaneo scontro. Superato il passo delle Termopili, i Persiani erano penetrati in Beozia e in Attica, conquistando queste due regioni e costringendo i Greci ad allestire una linea difensiva all'altezza dell'istmo di Corinto. Nonostante lo svantaggio numerico, la lega panellenica capitanata dal generale ateniese Temistocle, fu da lui costretta a intraprendere un secondo scontro con la flotta avversaria, nella speranza che una vittoria navale allontanasse il pericolo di un attacco via mare del Peloponneso; anche Serse I era ansioso di poter scendere nuovamente a battaglia. Il sotterfugio escogitato da Temistocle scompose i piani del Gran Re e la flotta persiana, accecata dall'apparenza di una vittoria semplice, entrò nello stretto di Salamina tentando di bloccare lì le navi greche con una manovra di accerchiamento. Tale era l'angustia dello stretto, inadatto al combattimento di un così gran numero di navi, che il territorio si rivelò ben presto inadatto alle massicce navi persiane, impedite fra di loro nel compiere le manovre. Cogliendo l'opportunità propizia, la flotta greca si dispose per la battaglia e riuscì a ottenere una vittoria decisiva. Perduta la flotta, essenza vitale del suo esercito, Serse ritornò in Asia con la gran parte dei soldati rimanenti e concesse a Mardonio di scegliere alcune unità per portare a termine la conquista della Grecia: quanti passarono sotto il suo comando vennero tuttavia sconfitti l'anno successivo durante la battaglia di Platea, quasi contemporanea alla battaglia di Micale che si svolse in Asia. Dopo questa guerra i Persiani rinunciarono a qualsiasi altro tentativo di conquistare l'entroterra greco: si può dire che gli scontri di Salamina e Platea segnarono il punto di svolta nel contesto degli scontri tra Greci e Persiani, dato che da allora i Greci cominciarono una politica aggressiva nei confronti degli avversari che ebbe l'apice della propria pericolosità con la battaglia dell'Eurimedonte. Un gran numero di storici ritiene che una eventuale vittoria persiana avrebbe ostacolato lo sviluppo della civiltà greca e in senso più esteso di quella occidentale, affermando quindi che questa battaglia sia stata una delle più importanti di tutti i tempi.