- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Mohāndās Karamchand Gāndhī (Hindi: महात्मा गांधी; AFI: [ˈmoːɦənd̪aːs ˈkərəmtʃənd̪ ˈɡaːnd̪ʱi] ), comunemente noto con l'appellativo onorifico di Mahatma (in sanscrito: महात्मा, letteralmente "grande anima", ma traducibile anche come "venerabile", e per certi versi correlabile al termine occidentale "santo") (Porbandar, 2 ottobre 1869 – Nuova Delhi, 30 gennaio 1948) è stato un politico, filosofo e avvocato indiano. Altro suo soprannome è Bapu (in gujarati: બાપુ, traducibile come "padre"). Gandhi è stato uno dei pionieri e dei teorici del satyagraha, la resistenza all'oppressione tramite la disobbedienza civile di massa che ha portato l'India all'indipendenza. Il satyagraha è fondato sulla satya (verità) e sull'ahimsa (nonviolenza). Con le sue azioni, Gandhi ha ispirato movimenti di difesa dei diritti civili e personalità quali Martin Luther King, Nelson Mandela e Aung San Suu Kyi. In India, Gandhi è stato riconosciuto come "Padre della nazione" e il giorno della sua nascita (2 ottobre) è un giorno festivo. Questa data è stata anche dichiarata Giornata internazionale della nonviolenza dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

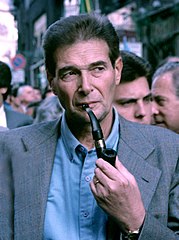

Luciano Lama (Gambettola, 14 ottobre 1921 – Roma, 31 maggio 1996) è stato un sindacalista, politico e partigiano italiano, noto per essere stato il segretario della CGIL dal 1970 al 1986, Vicepresidente del Senato sotto la presidenza di Giovanni Spadolini dal 1987 al 1994.

I guelfi bianchi e i guelfi neri furono le due fazioni in cui si divisero intorno alla fine del XIII secolo i guelfi di Firenze, ormai il partito egemonico in città dopo la cacciata dei ghibellini. Le due fazioni lottavano per l'egemonia politica, e quindi economica, in città. A livello della situazione extracittadina, seppur entrambe sostenitrici del papa, erano opposte per carattere politico, ideologico ed economico. I guelfi bianchi, favorevoli alla signoria, erano un gruppo di famiglie aperte alle forze popolari, perseguivano l'indipendenza politica ed erano fautori di una politica di maggior autonomia nei confronti del pontefice, rifiutandone l'ingerenza nel governo della città e nelle decisioni di varia natura. I guelfi neri, invece, che rappresentavano soprattutto gli interessi delle famiglie più ricche di Firenze, erano strettamente legati al papa per interessi economici e ne ammettevano il pieno controllo negli affari interni di Firenze, incoraggiando anche l'espansione dell'autorità pontificia in tutta la Toscana. La rivalità tra i guelfi bianchi e i guelfi neri fu al centro della vita sociale e politica, tra la fine del XIII secolo e il primo decennio del Trecento a Firenze, a Pistoia e in altre città della Toscana. Episodi storici legati ai contrasti nati all'interno del Partito guelfo sono ampiamente trattati nella Divina Commedia, che proprio in quegli anni veniva scritta da Dante Alighieri.

Giovanni Spadolini (Firenze, 21 giugno 1925 Roma, 4 agosto 1994) stato un politico, storico, giornalista e accademico italiano. Leader del Partito Repubblicano Italiano, stato pi volte ministro e, tra il 28 giugno 1981 e il 1 dicembre 1982, presidente del Consiglio dei ministri, il primo non democristiano nella storia dell'Italia repubblicana, uno dei pochi a diventarlo da senatore, nonch il primo e l'unico a provenire dal PRI. Fu inoltre presidente del Senato dal 1987 al 1994 e senatore a vita (nominato nel 1991 da Francesco Cossiga).

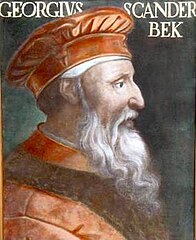

Giorgio Castriota, detto Scanderbeg (Gjergj Kastrioti Skënderbeu in albanese, اسکندر بگ İskender Beğ in turco-ottomano; Kruja, 6 maggio 1405 – Alessio, 17 gennaio 1468), è stato un condottiero e patriota albanese. Tra le figure più rappresentative del XV secolo, fu principe albanese e re d'Epiro, abile condottiero e diplomatico, che unì i principati d'Albania animando la resistenza degli albanesi e bloccando per decenni l'avanzata dei turchi-ottomani verso l'Europa. Eroe nazionale dell'Albania e degli albanesi, difese il suo paese dall'invasione ottomana, per tale motivo ottenne da papa Callisto III gli appellativi di "atleta di Cristo e difensore della fede", la sua figura ispirò nei secoli le rapsodie, la letteratura e le arti.

La cattedrale metropolitana di Santa Maria del Fiore, conosciuta comunemente come duomo di Firenze, la principale chiesa fiorentina, simbolo della citt ed uno dei pi famosi d'Italia; quando fu completata, nel Quattrocento, era la pi grande chiesa al mondo, mentre oggi ritenuta la terza in Europa dopo San Pietro a Roma e San Paolo a Londra. Essa sorge sulle fondamenta dell'antica cattedrale di Firenze, la chiesa di Santa Reparata, in un punto della citt che ha ospitato edifici di culto sin dall'epoca romana. La costruzione del Duomo, ordinata dalla Signoria fiorentina, inizia nel 1296 e termina dal punto di vista strutturale soltanto nel 1436. I lavori iniziali furono affidati all'architetto Arnolfo di Cambio per poi essere interrotti e ripresi numerose volte nel corso dei decenni (da Giotto, Francesco Talenti e Giovanni di Lapo Ghini). Al completamento della cupola del Brunelleschi segu la consacrazione da parte di papa Eugenio IV il 24 marzo del 1436. La dedica a Santa Maria del Fiore avvenne in corso d'opera, nel 1412. La pianta del Duomo composta da un corpo di basilica a tre navate saldato ad un'enorme rotonda triconica che sorregge l'immensa cupola del Brunelleschi, la pi grande cupola in muratura mai costruita. Al suo interno visibile la pi grande superficie mai decorata ad affresco: 3600 m , eseguiti tra il 1572-1579 da Giorgio Vasari e Federico Zuccari. Alla base della lanterna in marmo, presente una terrazza panoramica sulla citt posta a 91 metri da terra. La facciata del Duomo in marmi policromi di epoca moderna, risale infatti al 1887 ad opera di Emilio de Fabris ed un importante esempio di stile neogotico in Italia. la cattedrale dell'Arcidiocesi di Firenze e pu contenere fino a trentamila persone. Ha la dignit di basilica minore.

Il Bettino Ricàsoli è stato un cacciatorpediniere della Regia Marina, intitolato a Bettino Ricasoli che fu Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia.

L'alluvione di Firenze del 4 novembre 1966 fa parte di una serie di straripamenti del fiume Arno che hanno mutato, nel corso dei secoli, il volto della città di Firenze. Avvenuta nelle prime ore di venerdì 4 novembre 1966 fu uno dei più gravi eventi alluvionali accaduti in Italia, a seguito di un'eccezionale ondata di maltempo che causò forti danni non solo a Firenze, ma anche a Pisa, in gran parte della Toscana e, più in generale, in tutto il Paese. Diversamente dall'immagine che in generale si ha dell'evento, l'alluvione non colpì solo il centro storico di Firenze, ma l'intero bacino idrografico dell'Arno, sia a monte sia a valle della città. Sommersi dalle acque furono anche diversi quartieri periferici della città come Rovezzano, Brozzi, Peretola, Quaracchi, svariati centri del Casentino e del Valdarno in Provincia di Arezzo, del Mugello (dove straripò anche il fiume Sieve), alcuni comuni periferici come Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Lastra a Signa e Signa (dove strariparono i fiumi Bisenzio ed Ombrone Pistoiese e praticamente tutti i torrenti e fossi minori) e varie cittadine a valle di Firenze, come Empoli e Pontedera. Dopo il disastro, le campagne rimasero allagate per giorni, e molti comuni minori risultarono isolati e danneggiati gravemente. Nelle stesse ore, sempre in Toscana, una devastante alluvione causò lo straripamento del fiume Ombrone, colpendo gran parte della piana della Maremma e sommergendo completamente la città di Grosseto. Nel frattempo, altre zone d'Italia vennero devastate dall'ondata di maltempo: molti fiumi del Veneto, come il Piave, il Brenta e il Livenza, strariparono, e ampie zone del Polesine furono allagate portando anche all'alluvione di Venezia; in Friuli lo straripamento del Tagliamento coinvolse ampie zone e comuni del suo basso corso, come Latisana; in Trentino la città di Trento fu investita pesantemente dallo straripamento dell'Adige.

Alfonso Ferrero della Marmora, o Alfonso della Marmora o pi comunemente Alfonso La Marmora (Torino, 18 novembre 1804 Firenze, 5 gennaio 1878), stato un generale e politico italiano. Collaboratore del re di Sardegna Carlo Alberto, combatt nella prima guerra d'indipendenza (1848-1849). Nominato pi volte ministro della guerra, fra il 1849 e il 1857 riorganizz radicalmente la Regia Armata Sarda. Primo consigliere militare del presidente del Consiglio Cavour, nel 1855-1856 guid con successo il contingente piemontese nella guerra di Crimea e fu ministro della guerra durante la seconda guerra di indipendenza. Fu presidente del Consiglio in varie occasioni dal 1859 al 1866, prima del Regno di Sardegna e poi del Regno d'Italia. Nel 1866 diresse le trattative che portarono all'alleanza italo-prussiana e alla terza guerra d'indipendenza, durante la quale fu capo dell'esercito. Nonostante dal conflitto l'Italia avesse ottenuto il Veneto, La Marmora fu investito da gravi polemiche per la sconfitta di Custoza. Abbandonato anche dalla corte, si ritir a vita privata. Il suo nome legato anche ad altri importanti eventi del Risorgimento: la rivolta di Genova del 1849, la lotta al brigantaggio (dal 1861 al 1864), la giornata dell'Aspromonte, le conseguenze della convenzione di settembre, la conclusione dell'armistizio di Cormons e i rapporti diretti con Napoleone III di Francia. Viene a volte confuso con il fratello Alessandro, fondatore dei bersaglieri.