- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

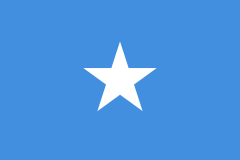

La Somalia (in somalo Soomaaliya; in arabo الصومال, al-Sūmāl), ufficialmente Repubblica Federale di Somalia (in somalo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya; in arabo جمهورية الصومال الفدرالية, Jumhūriyyat aṣ-Ṣūmāl al-Fideraaliya), è uno Stato dell'Africa orientale situato nel corno d'Africa. Il nome attuale della Somalia le fu dato dall'esploratore italiano Luigi Robecchi Bricchetti, che fu il primo europeo a visitare estensivamente la regione del Corno d'Africa denominata Benadir.Confina con Gibuti a nord, con l'Etiopia a ovest e con il Kenya a sudovest; si affaccia a nord sul Golfo di Aden e a est sull'oceano Indiano. Ha la linea di costa più lunga di tutto il continente e ha un territorio prevalentemente composto da altopiani e pianure. Il clima è perlopiù arido lungo tutto l'anno, con periodici venti monsonici e piogge irregolari.Anticamente, la Somalia fu un importante centro commerciale con il resto del mondo antico e, secondo molti studiosi, potrebbe essere l'ubicazione più probabile del leggendario Paese di Punt. Nel corso del tempo fu denominata in svariati modi, gli antichi Egizi la chiamavano Punt (Egiziano: pwnt; secondo letture alternative da parte di egittologi invece pwene(t)), per gli antichi Greci aveva più di un nome, la chiamavano Barbaria (il nome si riferiva al litorale della regione del Nordest Africa, corrispondente agli odierni Sudan, Eritrea, Gibuti e Somalia), e Macrobia (Μακροβίοι), quest’ultimo era il nome usato da Erodoto, ed esso deriva dal nome dei suoi abitanti che erano considerati un popolo leggendario che si trovava all’estremo sud del mondo (dal punto di vista dei Greci), gli antichi Romani invece la chiamavano Regio Aromatica, mentre il nome datogli dagli antichi Arabi era bilad-al-Barbar, nome che si pensa sia stato influenzato da quello datogli dai Greci. Lungo il medioevo, i flussi commerciali della regione vennero dominati da vari sultanati somali, fra cui quelli di Ajuran, Adal, Warsangali e Geledi. Nel tardo XIX secolo, britannici e italiani acquisirono il controllo di parte della costa somala, portando alla creazione dei protettorati della Somalia britannica (nord) e della Somalia italiana (centro e sud).Il controllo sulla parte interna dei territori fu però consolidato solo lungo gli anni venti del XX secolo. Nel 1936, la Somalia italiana fu fatta confluire nell'Africa Orientale Italiana. Amministrativamente rimase tale fino al 1941, quando passò sotto il controllo militare britannico. Dopo la seconda guerra mondiale, il nord del paese rimase protettorato britannico, mentre la restante parte fu affidata ad una amministrazione fiduciaria italiana. Nel 1960, le due regioni furono unite nella Repubblica Somala. Nel 1969, il maggiore Mohammed Siad Barre portò a termine un colpo di Stato e si insediò come presidente-dittatore, rimanendo in carica fino allo scoppio della guerra civile (26 gennaio 1991). Da allora, nonostante numerosi tentativi, nessuna autorità o fazione è riuscita a imporre il proprio controllo su tutto il paese. La Somalia è stata governata da una pluralità di entità statali più o meno autonome, che esercitano ciascuna un diverso grado di controllo del territorio. Anche per questo motivo, la Somalia è stata considerata uno "Stato fallito" ed è ancora oggi nel 2020 uno degli Stati più poveri e violenti del mondo. In assenza di un governo centrale, l'amministrazione della giustizia è regredita a livello locale, con l'utilizzo di istituti civili, religiosi islamici oppure consuetudinari, mentre l'economia si mantiene a livelli informali, basati sull'allevamento del bestiame, sulle rimesse degli emigrati, e sulle telecomunicazioni. Tali condizioni rimangono anche dopo la presenza di un Governo Centrale a partire dal 2012. Dal 2011 sono state riaperte le ambasciate di Turchia, Gibuti, Kenya, Iran, Regno Unito, Italia e ONU. Prova del miglioramento della sicurezza in Somalia è la visita del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon nel dicembre del 2011. Nell'agosto 2012 fu istituita la Repubblica Federale somala. Nel settembre 2012, fu eletto presidente Hassan Sheikh Mohamoud e successivamente il ministro degli affari esteri Fowsiyo Yusuf Haji Adan ha invitato i paesi occidentali ad investire nel paese, riuscendo nel 2013 a stipulare accordi con Emirati Arabi e Cina. Nel 2017 fu eletto presidente Mohamed Farmajo.

La guerra civile somala è un conflitto scoppiato nel 1986 in Somalia, e tuttora in corso, che abbraccia nel suo complesso tre fasi distinte: dal 1986 al 1991, comprendente la fase della rivolta contro il regime di Siad Barre, al potere dal 1969; dal 1991 al 2000, vede fronteggiarsi i signori della guerra locali che, nella fase più cruenta del conflitto (1991-1996), ha come principali antagonisti il presidente ad interim Ali Mahdi e il generale Aidid (il successivo periodo di transizione, che ha condotto prima ad un governo nazionale di transizione e poi ad un governo federale di transizione, si è concluso nel 2012 con l'istituzione di un nuovo governo federale); dal 2006, che vede opposti al governo internazionalmente riconosciuto prima i ribelli dell'Unione delle corti islamiche e poi i gruppi di Al-Shabaab, legati al terrorismo islamista.Nel 1992, la grave crisi umanitaria che stava sconvolgendo la Somalia indusse le Nazioni Unite ad un intervento armato nella regione, concretizzatosi con le missioni UNOSOM I (1992), UNITAF (1992-1993) e UNOSOM II (1993-1995); i caschi blu, tuttavia, non raggiunsero l'obiettivo di riappacificare il paese, di fatto divenuto uno Stato fallito. Altri motivi di conflitto riguardano poi le contese territoriali fra entità statali non riconosciute; prima fra tutti la disputa Somaliland-Puntland. Nel 2006 l'Unione Africana, al fine di favorire la riconciliazione tra le varie fazioni in lotta, ha istituito la missione AMISOM. Successivamente, nel 2011, è stata avviata l'Operazione Linda Nchi, condotta dalle forze somale in collaborazione con forze multinazionali, mentre, nell'agosto 2014, il governo ha dato il via all'Operazione Oceano Indiano con lo scopo di riconquistare gli ultimi territori controllati dai ribelli. Secondo le stime, dal 1991 sono morte a causa del conflitto circa 500.000 persone. Armed Conflict Location e Event Dataset stima che circa 3.300 persone furono uccise nel 2012, mentre nel 2013 le perdite furono 3150.

La guerra italo-turca (nota in italiano anche come guerra di Libia, impresa di Libia o campagna di Libia ed in turco come Trablusgarp Savaşı, ossia Guerra di Tripolitania) fu combattuta dal Regno d'Italia contro l'Impero ottomano tra il 29 settembre 1911 e il 18 ottobre 1912, per conquistare le regioni nordafricane della Tripolitania e della Cirenaica. Le ambizioni coloniali spinsero l'Italia ad impadronirsi delle due province ottomane che nel 1934, assieme al Fezzan, avrebbero costituito la Libia dapprima come colonia italiana ed in seguito come Stato indipendente. Durante il conflitto fu occupato anche il Dodecaneso nel Mar Egeo; quest'ultimo avrebbe dovuto essere restituito ai turchi alla fine della guerra, ma rimase sotto amministrazione provvisoria da parte dell'Italia fino a quando, con la firma del trattato di Losanna nel 1923, la Turchia rinunciò ad ogni rivendicazione e riconobbe ufficialmente la sovranità italiana sui territori perduti nel conflitto. Nel corso della guerra l'Impero ottomano si trovò notevolmente svantaggiato, poiché poté rifornire il suo piccolo contingente in Libia solo attraverso il Mediterraneo. La flotta turca non fu in grado di competere con la Regia Marina, e gli Ottomani non riuscirono ad inviare rinforzi alle province nordafricane. Pure se minore, questo evento bellico fu un importante precursore della prima guerra mondiale, perché contribuì al risveglio del nazionalismo nei Balcani. Osservando la facilità con cui gli italiani avevano sconfitto i disorganizzati turchi ottomani, i membri della Lega Balcanica attaccarono l'Impero prima del termine del conflitto con l'Italia. La guerra registrò numerosi progressi tecnologici nell'arte militare, tra cui, in particolare, il primo impiego militare dell'aeroplano sia come mezzo offensivo che come strumento di ricognizione (furono schierati in totale 9 apparecchi). Il 23 ottobre 1911 il pilota capitano Carlo Maria Piazza sorvolò le linee turche in missione di ricognizione ed il 1º novembre dello stesso anno l'aviatore Giulio Gavotti lanciò a mano la prima bomba aerea (grande come un'arancia, si disse) sulle truppe turche di stanza in Libia. Altrettanto significativo fu l'impiego della radio con l'allestimento del primo servizio regolare di radiotelegrafia campale militare su larga scala, organizzato dall'arma del genio sotto la guida del comandante della compagnia R.T. Luigi Sacco e con la collaborazione dello stesso Guglielmo Marconi. Infine, il conflitto libico registrò il primo utilizzo nella storia di automobili in una guerra: le truppe italiane furono dotate di autovetture Fiat Tipo 2 e motociclette SIAMT.

La guerra in Somalia è un conflitto, scoppiato nel 2006 ed ancora in corso, tra il governo federale di transizione Somalo e l'Etiopia contro un gruppo islamico, l'Unione delle corti islamiche (UCI) e altre milizie affiliate per il controllo del paese. La guerra è cominciata ufficialmente il 20 luglio 2006 quando le truppe Etiopi, appoggiate dagli Stati Uniti, invasero la Somalia per sostenere il governo a Baidoa. Di conseguenza l'Unione delle corti islamiche dichiara lo Stato di guerra e invita tutti i somali a prendere parte al combattimento contro l'Etiopia. Dopo il ritiro delle truppe etiopiche nel 2009 e dell'elezione di Sharif Sheikh Ahmed a presidente la guerra continua ancora oggi ridotta a qualche conflitto tra le varie fazioni e gruppi islamici tutt'oggi attivi in Somalia.

La guerra anglo-somala, anche detta campagna del Somaliland o guerra del Mullah, fu un lungo conflitto di guerriglia svoltosi tra il 1900 e il 1920 nei territori corrispondenti all'attuale Somalia e nelle zone di confine tra questa e l'odierna Etiopia: il leader islamista somalo Mohammed Abdullah Hassan, soprannominato dai britannici "il Mullah Pazzo" (Mad Mullah), riuscì nell'intento di unire svariati clan e tribù nel suo paese in un unitario movimento di opposizione al colonialismo di stampo europeo, dando inizio a una campagna di guerriglia e razzie ai danni del possedimento della Somalia britannica (o Somaliland) e, in misura minore, della Somalia italiana e delle zone dell'Ogaden rivendicate dall'Impero d'Etiopia. I guerrieri di Abdullah Hassan, soprannominati "dervisci", riuscirono nell'intento di ritagliarsi il controllo di una fetta di territorio nelle zone meridionali del Somaliland, fondando un abbozzo di comunità statale nota come "Stato dei dervisci", con capitale il forte di Taleh; nonostante l'aiuto fornito nel periodo della prima guerra mondiale dall'Impero ottomano e dal nuovo imperatore d'Etiopia ligg Iasù, il movimento dei dervisci andò incontro a un progressivo declino, fino all'occupazione di Taleh da parte dei britannici nel gennaio del 1920. La morte di Abdullah Hassan nel dicembre del 1920 decretò di fatto la fine del conflitto.

I crimini di guerra italiani sono stati quegli atti, contrari ai trattati e alle leggi di guerra nazionali o internazionali, e considerati crimine di guerra, commessi da appartenenti alle forze armate italiane dall'Unità d'Italia in poi. In particolar modo, vengono annoverati in questa categoria diversi episodi controversi riguardanti le truppe italiane nelle guerre coloniali in Etiopia e in Libia, durante la seconda guerra mondiale nei Balcani e in Grecia.

La battaglia del pastificio, talvolta chiamata anche battaglia del checkpoint Pasta, fu uno scontro a fuoco verificatosi a Mogadiscio tra le truppe italiane e le milizie Mooryaan somale del generale Aidid ed è ricordata per essere stata la prima battaglia che vide impiegati i militari dell'Esercito Italiano dalla fine seconda guerra mondiale.

L'agguato al porto nuovo di Mogadiscio avvenne il 15 settembre 1993 tra le aree comprese tra la banchina del molo nord e le alture circostanti il porto della capitale somala, durante la guerra civile somala. Nell'agguato persero la vita due militari italiani della missione internazionale UNOSOM II, poi insigniti della medaglia d'oro al valore dell'esercito. La versione ufficiale dei vertici militari italiani imputò come autori dell'attacco i cecchini somali, ma nel corso del tempo sono stati sollevati diversi dubbi intorno all'esatta dinamica dell'agguato, con particolare riguardo ai possibili mandanti di un attacco non chiaramente riconducibile ai Mooryaan somali.