- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il Regolamento di polizia veterinaria (RPV), approvato con DPR dell'8/2/1954 n. 320, è un regolamento applicativo che attua in maniera specifica i concetti espressi nel T.U.L.L.S.S. (Testo Unico delle Leggi Sanitarie, Regio decreto del 27/7/1934 n. 1265); esso si può considerare una codificazione delle conoscenze scientifiche relative alla natura delle malattie infettive e alla loro epidemiologia. Il RPV è diviso in tre parti, chiamate titoli: - il 1° di essi comprende le norme generali, comprese quelle sulla vigilanza veterinaria permanente; - il 2° elenca norme speciali da adottare nella lotta alle specifiche malattie infettive; - il 3° contiene le disposizioni generali e finali, comprese le sanzioni per chi infrange il Regolamento. I primi 16 articoli del Regolamento trattano nello specifico modalità e conseguenze della denuncia. All'articolo 1 (capo I) il Regolamento di polizia veterinaria elenca le malattie per le quali è fatto obbligo di denuncia. L'elenco si è notevolmente allungato nel corso degli anni, comprendendo oggi 59 malattie, rispetto alle 30 contenute in origine; esso viene implementato e aggiornato in base al continuo evolversi delle conoscenze scientifiche e al recepimento di norme comunitarie, le quali però possono non prevedere l'aggiunta della malattia in oggetto al detto articolo, a causa del sempre maggiore ricorso da parte del legislatore comunitario ad atti cosiddetti self-executing quali Regolamenti o “Direttive dettagliate”. Il citato elenco non è quindi più esaustivo di tutte le malattie denunciabili nel nostro Paese. Gli articoli 2-8 (capo II) spiegano chi è tenuto ad effettuare e come si effettua la denuncia delle malattie infettive degli animali. Sono tenuti alla denuncia i veterinari pubblici, i veterinari liberi professionisti, i proprietari e i detentori di animali, gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta, delle pubbliche stazioni di monta, i presidi delle facoltà di medicina veterinaria, i direttori degli istituti zooprofilattici, le autorità portuali marittime, i direttori degli aeroporti civili, i capi stazione, i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali e le guardie zoofile. La denuncia può essere fatta per iscritto o verbalmente al Sindaco, che rappresenta l'autorità sanitaria locale, e dovrà indicare la natura della malattia sospetta o accertata, il cognome e il nome del proprietario degli animali, l'ubicazione dell'allevamento, eventuali osservazioni del veterinario e le misure adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia. Il Sindaco contatterà il Servizio Veterinario, il quale proporrà le misure atte ad impedire la diffusione della malattia in attesa della conferma ufficiale. Per specifiche malattie a carattere zoonosico viene prescritto lo scambio di informazioni tra i Servizi Veterinari e il responsabile del Servizio di Igiene pubblica e viceversa; questa reciprocità di informazione tra medici e veterinari assume grande importanza al fine del coordinamento dell'azione di lotta contro le zoonosi. Gli articoli 9-16 (capo III) enunciano i provvedimenti consecutivi alla denuncia: - attuazione di un'indagine ufficiale (“inchiesta epizoologica”) per la conferma del sospetto, - censimento degli animali presenti in azienda, loro isolamento e sequestro dell'azienda, che potrà essere di rigore (cioè mantenuto tramite piantonamento della forza pubblica) o fiduciario (il proprietario è responsabile dell'osservanza delle norme impartite) a seconda della gravità dell'infezione. Il proprietario, o il detentore degli animali, è il responsabile del mantenimento dei provvedimenti adottati in fase di indagine ufficiale. Se l'indagine conferma il sospetto, oltre al mantenimento dei provvedimenti adottati nella fase precedente, se ne aggiungono altri più severi come l'abbattimento e la distruzione degli animali recettivi e loro prodotti e l'emanazione da parte del Sindaco dell'ordinanza di zona infetta e di zona di protezione. Le misure restrittive sopra elencate vengono revocate una volta che il focolaio sia estinto e sia trascorso un idoneo periodo di tempo dall'effettuazione delle operazioni di pulizia e disinfezione dell'allevamento infetto. A livello comunitario le malattie per le quali è prevista la denuncia non coincidono con quelle elencate all'art. 1 del RPV; non esistendo un “Regolamento di Polizia sanitaria europeo” la loro individuazione necessita di un'analisi approfondita del corpus juris comunitario. La legislazione comunitaria in materia di malattie infettive degli animali può essere suddivisa in tre grossi “capitoli”: uno che riguarda la lotta e la notifica delle malattie, uno che riguarda gli scambi e l'immissione sul mercato di animali vivi e loro prodotti e uno comprendente la normativa che regola le loro importazioni da Paesi terzi. Si può altresì individuare una normativa “orizzontale” che regola la materia secondo criteri generali, applicabili a tutte le malattie e una normativa “verticale” specifica per ogni singola malattia. La Normativa “orizzontale” di riferimento (alla quale si rimanda per lo studio): Dir 92/119/CEE del Consiglio, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini; Dir 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici; Dir 90/425/CEE relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale; Dir 92/65/CEE del Consiglio, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni.Quella riguardante il settore ittico comprende principalmente: Dir 91/67/CEE del Consiglio, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura; Dir 93/53/CEE del Consiglio, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci; Dir 95/70/CE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.Il concetto di notifica a livello di ordinamento comunitario non è chiaramente definibile e identificabile come quello di denuncia nel diritto nazionale. Inoltre spesso si genera confusione tra i due termini, essendo usato, nelle versioni in italiano degli atti comunitari, il termine “malattie denunciabili” per tradurre l'espressione “notifiable diseases”. La notifica, come la denuncia, è un atto di natura amministrativa, è obbligatoria e produce effetti; la notifica non esclude la denuncia e viceversa, potendo la norma prevederle entrambe per la medesima malattia, anche se non tutte le malattie denunciabili secondo il RPV sono notificabili. Mentre la denuncia comporta sempre l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità sanitaria al fine di circoscrivere un eventuale focolaio, la notifica non implica necessariamente l'adozione di provvedimenti. L'obbligo di denuncia investe una serie di categorie professionali (veterinari pubblici e liberi professionisti, conduttori di stalle di sosta, detentori di animali, etc.), mentre la notifica parte dall'Autorità sanitaria del Paese membro e giunge, tramite il sistema ADNS (Animal Disease Notification System) allo SCFCAH (Standing Committee for the Food Chain and Animal Health) presso la Commissione Europea: essa consiste in pratica in un sistema di comunicazione atto a informare tutte le Autorità dei Paesi membri della presenza di un focolaio. Il concetto di denuncia viene espresso, oltre che nel Titolo I del RPV, anche negli artt. 264 e 265 del T.U.L.L.S.S. e prevede infatti che veterinari, proprietari di animali domestici, albergatori, conduttori di stalle di sosta debbano immediatamente denunciare al sindaco ogni caso accertato o sospetto di malattia infettiva diffusiva del bestiame. Segue, all'art. 265, un elenco di malattie (è ben specificato il loro carattere infettivo e diffusivo) che comportano l'obbligo di abbattimento e distruzione degli animali colpiti. È evidente già da questi articoli il carattere di obbligatorietà di tale atto amministrativo e il fatto che questa implichi un'azione. Il concetto di notifica trova il suo fondamento giuridico a livello comunitario nella Dir 82/984/CEE e successive modifiche, la quale precisa quali sono le malattie da notificare, quali sono le informazioni da comunicare e il flusso informativo che esse devono seguire. Inoltre, la Decisione 2005/176/CE stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle stesse malattie. A livello nazionale, la notifica trova fondamento giuridico nell'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984, ma le informazioni e i tempi da rispettare enunciati in questa non appaiono totalmente congruenti con quelli prescritti nella Direttiva comunitaria. Si ricorda che l'elenco di malattie infettive denunciabili secondo il RPV non coincide totalmente con l'elenco presentato dall'OIE (Organizzazione Internazionale delle Epizoozie): può infatti riscontrarsi che malattie denunciabili per il RPV siano solo notificabili per l'OIE e viceversa.

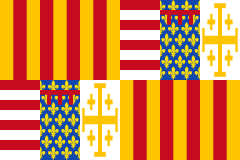

Regno di Napoli (in latino: Regnum Neapolitanum, in catalano Regne de Nàpols, in spagnolo Reino de Nápoles) è il nome con cui è conosciuto nella storiografia moderna l'antico Stato esistito dal XIV al XIX secolo ed esteso a tutto il meridione continentale italiano. Il suo nome ufficiale era Regnum Siciliae citra Pharum, vale a dire “Regno di Sicilia al di qua del Faro”, in riferimento al Faro di Messina, e si contrapponeva al contemporaneo Regnum Siciliae ultra Pharum, cioè “Regno di Sicilia al di là del Faro”, che si estendeva sull'intera isola di Sicilia. In epoca normanna, il Regno di Sicilia era organizzato in due macro-aree: la prima, che includeva i territori siciliani e calabresi, costituiva il Regno di Sicilia propriamente detto; la seconda, che includeva i restanti territori peninsulari, costituiva il Regno di Puglia, allorquando il territorio era parte integrante del Regno normanno di Sicilia. Quest'ultimo Stato fu istituito nel 1130, con il conferimento a Ruggero II d'Altavilla del titolo di Rex Siciliae dall'antipapa Anacleto II, titolo confermato nel 1139 da papa Innocenzo II. Il nuovo Stato insisteva così su tutti i territori del Mezzogiorno, attestandosi come il più ampio degli antichi Stati italiani. Alla stipula della Pace di Caltabellotta (1302) seguì la formale divisione del regno in due: Regnum Siciliae citra Pharum (noto nella storiografia come Regno di Napoli) e Regnum Siciliae ultra Pharum (anche noto per un breve periodo come Regno di Trinacria e noto nella storiografia come Regno di Sicilia). Pertanto questo trattato può essere considerato l'atto di fondazione convenzionale dell'entità politica oggi nota come Regno di Napoli. Il regno, come Stato sovrano, vide una grande fioritura intellettuale, economica e civile sia sotto le varie dinastie angioine (1282-1442), sia con la riconquista aragonese di Alfonso I (1442-1458), sia sotto il governo di un ramo cadetto della casa d'Aragona (1458-1501); allora la capitale Napoli era celebre per lo splendore della sua corte e il mecenatismo dei sovrani. Nel 1504 la Spagna unita sconfisse la Francia, e il regno di Napoli fu da allora unito dinasticamente alla monarchia spagnola, insieme a quello di Sicilia, fino al 1707: entrambi furono governati come due vicereami distinti ma con la dicitura ultra et citra Pharum e con la conseguente distinzione storiografica e territoriale tra Regno di Napoli e Regno di Sicilia. Benché i due regni, nuovamente riuniti, ottennero l'indipendenza con Carlo di Borbone già nel 1734, l'unificazione giuridica definitiva di entrambi i regni si ebbe solo nel dicembre 1816, con la fondazione dello Stato sovrano del Regno delle Due Sicilie. Il territorio del Regno di Napoli inizialmente corrispondeva alla somma di quelli delle attuali regioni italiane di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e comprendeva anche alcune aree dell'odierno Lazio meridionale ed orientale appartenenti fino al 1927 alla Campania, ovvero all'antica provincia di Terra di Lavoro (circondario di Gaeta e circondario di Sora), ed all'Abruzzo (circondario di Cittaducale).

La polizia municipale è un corpo di polizia a ordinamento civile per la tutela della sicurezza pubblica; può essere costituito e gestito da un comune italiano, sia in forma autonoma oppure consorziata (come nel caso dell'unione di comuni).

La polizia locale indica un corpo o servizio di polizia fornito dagli enti locali territoriali della Repubblica, con competenza riferita al territorio dell'ente dal quale dipende; generalmente assolve compiti di polizia amministrativa ma anche di pubblica sicurezza e di mantenimento dell'ordine pubblico, a seconda dei casi.

La polizia giudiziaria, in Italia, indica una funzione pubblica, esercitata da soggetti appartenenti alle forze di polizia italiane e da parte di determinati funzionari della pubblica amministrazione italiana, in tale ultimo caso nelle ipotesi espressamente previste dalla legge.

La polizia ambientale è una branca dell'apparato di polizia, che si occupa di tutte le attività di indagine riguardanti la tutela, la protezione e la salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso. Rientrano nelle sue competenze la protezione boschiva, la protezione del paesaggio, il settore riguardante i rifiuti, la protezione degli animali sia di affezione, selvatici o esotici e la repressione e la prevenzione dei reati riguardanti le tematiche sopra citate.

La motorizzazione civile è l'oggetto delle attività di controllo tecnico e amministrativo di quella branca della pubblica amministrazione che ha in carico il rispetto delle normative tecniche sul trasporto civile in un dato Paese. Di massima, in specie nell'ambito dell'Unione europea, le attività di motorizzazione civile sono armonizzate fatte salve sporadiche eccezioni. In Italia è una materia di competenza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che la gestisce tramite la propria Direzione generale per la Motorizzazione articolata su uffici periferici a livello provinciale. Esistono attività di coordinamento e controllo della motorizzazione civile a livello internazionale, ad esempio la conferenza europea dei ministri dei trasporti.

L'Autostrada A16 (anche detta Autostrada dei due mari), è un'autostrada italiana che, attraversando l'appennino campano, collega il Mar Tirreno all'Adriatico; si estende per 172 km tra Campania e Puglia e interconnette l'autostrada A1 ad Afragola con l'A14 a Canosa di Puglia. È gestita da Autostrade per l'Italia.