- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Nella storia del diritto romano il periodo 753 - 451 a.C. (periodo arcaico o primitivo) rappresentò la prima fase del diritto romano che, dalla fondazione di Roma (753 a.C.) all'emanazione delle leggi delle XII tavole (451-449 a.C.), corrispondeva grosso modo al periodo monarchico ed a quello della iniziale costituzione della Repubblica romana.

La locuzione res publica è formata dal sostantivo latino res (genericamente, “cosa”), che assume sfumature semantiche differenti a seconda dell'aggettivo con cui è costruito: in questo caso, significa letteralmente “cosa del popolo”,ma può talvolta significare "Stato" o "attività politica", e designa l'insieme dei possedimenti, dei diritti e degli interessi del popolo e dello Stato romano. È utile partire, per comprendere il concetto di res publica, dalla definizione proposta da uno dei più grandi pensatori dell'età repubblicana, Marco Tullio Cicerone, nel suo trattato politico de re publica (I, 25, 39): «La res publica è cosa del popolo; e il popolo non è un qualsiasi aggregato di gente, ma un insieme di persone associatosi intorno alla condivisione del diritto e per la tutela del proprio interesse». Cicerone esprime il rapporto fra res publica e populus in senso patrimoniale: la prima è possesso del popolo, che ne esercita la sua titolarità come un pater familias esercita la propria sulla sua domus. Originariamente, è molto probabile che il termine res publica indicasse nello specifico un tipo di possesso materiale, e cioè «l'organizzazione giuridica della proprietà», del patrimonio collettivo del popolo e soprattutto dell'ager publicus, in una società, come quella della Roma delle origini, fortemente incentrata sul possesso della terra e sull'economia agraria. La mentalità romana si allontanò presto da questa concezione puramente materialista della res publica, e il termine, già in epoca antica, passò a designare lo Stato: è fondamentale tuttavia sottolineare che il pensiero antico non concepiva lo Stato come un ente autonomo e astratto, dotato di una propria personalità giuridica, come negli Stati moderni, ma come l'insieme dei cives, le cui dimensioni pubblica e privata erano un tutto inscindibile. L'uso originario del termine è strettamente legato al passaggio dalla forma di stato monarchica a quella detta appunto repubblicana, verificatosi a Roma al termine del VI secolo a.C.; ciò che tuttavia rende complessa una traduzione e anche una definizione univoca di questa locuzione, è il fatto che essa ha subito nel corso dei secoli una evoluzione semantica, caricandosi al contempo di valenze strettamente legate alla mentalità romana e alle diverse fasi che hanno segnato la storia di Roma antica.

Pro rege Deiotaro è un'orazione di Marco Tullio Cicerone. Pronunciata nel novembre del 45 a.C., è la terza e ultima delle orazioni tramandateci con il nome di Cesariane. Nel 46 a.C. Cicerone pronunciò, sempre al cospetto di Cesare, la Pro Marcello e la pro Ligario. L'obiettivo dell'orazione è la difesa di Deiotaro, re dalla Galazia orientale, accusato di aver tramato l'assassinio di Cesare nell'agosto del 47 a.C., quando lo aveva ospitato dopo la battaglia di Zela. La pro rege Deiotaro, con le altre due Cesariane, rappresenta il ritorno di Cicerone all'attività oratoria dopo un lungo periodo di silenzio, durante il quale si era dedicato all'attività letteraria. L'aggettivo di Cesariane non venne attribuito a queste tre orazioni dall'autore, ma dai grammatici di età medievale.

La Pro Caelio è un'orazione che Marco Tullio Cicerone tenne il 4 aprile 56 a.C. in difesa di Marco Celio Rufo, suo allievo ed amico.

Marco Tullio Cicerone (in latino: Marcus Tullius Cicero, pronuncia ecclesiastica: /ˈmarkus ˈtulljus ˈʧiʧero/, pronuncia restituta o classica: /ˈmaːr.kʊs ˈtʊl.lɪ.ʊs ˈkɪ.kɛ.roː/; in greco antico: Κικέρων, Kikérōn; Arpino, 3 gennaio 106 a.C. – Formia, 7 dicembre 43 a.C.) è stato un avvocato, politico, scrittore, oratore e filosofo romano. Esponente di un'agiata famiglia dell'ordine equestre, fu una delle figure più rilevanti di tutta l'antichità romana. La sua vastissima produzione letteraria, che va dalle orazioni politiche agli scritti di filosofia e retorica, oltre a offrire un prezioso ritratto della società romana negli ultimi travagliati anni della repubblica, rimase come esempio per tutti gli autori del I secolo a.C., tanto da poter essere considerata il modello della letteratura latina classica. Grande ammiratore della cultura greca, attraverso la sua opera, i Romani poterono anche acquisire una migliore conoscenza della filosofia. Tra i suoi maggiori contributi alla cultura latina ci fu, senza dubbio, la creazione di un lessico filosofico latino: Cicerone si impegnò, infatti, a trovare il corrispondente vocabolo in latino per tutti i termini specifici del linguaggio filosofico greco. Tra le opere fondamentali per la comprensione del mondo latino si collocano, invece, le Lettere (Epistulae, in particolar modo quelle all'amico Tito Pomponio Attico) che offrono numerosissime riflessioni su ogni avvenimento, permettendo di comprendere quali fossero le reali linee politiche dell'aristocrazia romana. Cicerone occupò per molti anni anche un ruolo di primaria importanza nel mondo della politica romana: dopo aver salvato la repubblica dal tentativo eversivo di Lucio Sergio Catilina ed aver così ottenuto l'appellativo di pater patriae (padre della patria), ricoprì un ruolo di primissima importanza all'interno della fazione degli Optimates. Fu, infatti, Cicerone che, negli anni delle guerre civili, difese strenuamente, fino alla morte, una repubblica giunta ormai all'ultimo respiro e destinata a trasformarsi nel principatus augusteo.

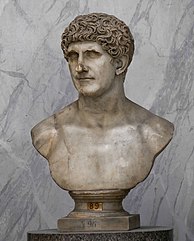

Marco Antonio (in latino: Marcus Antonius; nelle epigrafi: M•ANTONIVS•M•F•M•N; Roma, 14 gennaio 83 a.C. – Alessandria d'Egitto, 1º agosto 30 a.C.) è stato un politico e militare romano durante il periodo della Repubblica. Abile e feroce condottiero, fu un luogotenente fidato di Gaio Giulio Cesare, suo parente per via materna, sotto il quale si distinse nelle sue campagne galliche e grazie al quale poté avviarsi con successo alla carriera politica, arrivando a ricoprire importanti cariche pubbliche. A seguito del brutale assassinio di Cesare da parte di un'ostile fazione senatoria d'Optimates capeggiata da Marco Giunio Bruto e Gaio Cassio Longino, accrebbe decisamente, pur nella caoticità e profonda incertezza del periodo, il suo peso politico e la sua influenza, ponendosi altresì quale figura di spicco dei Populares cesariani e contendendosi con Cesare Ottaviano (pronipote, nonché figlio adottivo, di Cesare) la loro guida. Il grande progetto politico di Marco Antonio era, sulla falsariga di quello di Cesare, la trasformazione di Roma da una repubblica oligarchica ad un regime essenzialmente monarchico, ma improntato sul modello teocratico dell'Oriente ellenistico, cosa che, assieme alla sua esuberanza ed alla sua vita privata tutt'altro che tranquilla, finì per inimicargli le élite patrizie conservatrici. La sua forte vicinanza poi con la regina tolemaica d'Egitto Cleopatra (della quale risultava essere pure amante), inasprì ulteriormente la sua rivalità con Ottaviano, col quale nel frattempo aveva ufficialmente costituito assieme a Marco Emilio Lepido un triumvirato nella gestione dei territori della Repubblica. Con la loro lotta per il potere evolutasi in una guerra aperta, Antonio venne sconfitto definitivamente nella battaglia di Azio, al largo della Grecia, trovando rifugio con l'alleata ed amante Cleopatra ad Alessandria, dove entrambi si tolsero la vita dopo la caduta della città da parte delle forze di Ottaviano.Marco Antonio fu il primo romano ad essere vittima d'un provvedimento di damnatio memoriae, una vera e propria condanna all'oblio. Con l'ascesa del suo rivale, che diede vita al primo Principato romano, alla sua morte il Senato non si limitò solo ad applicare provvedimenti riservati ai nemici della patria ma permise la cancellazione di tutti i riferimenti della sua esistenza: documenti, epigrafi, ritratti. In vita il triumviro romano veniva spesso paragonato alla figura di Eracle, per il suo atteggiamento e per il suo vestiario, dato che sovente si mostrava in pubblico con la tunica cinta all'anca, un mantello di panno ruvido e al fianco una grande spada. Dal suo aspetto deriva l'espressione «essere un Marcantonio», dal significato di «persona grande e grossa, dall'aspetto florido e robusto».

La magistratura (dal latino magister = maestro), nell'antica Roma indica ogni carica pubblica, per lo più elettiva e temporanea. La medesima espressione ha in seguito designato una specifica funzione pubblica, quella dei magistrati preposti all'amministrazione della giustizia, ovvero all'esercizio della giurisdizione. Nell'antica Roma l'ordine sequenziale delle cariche pubbliche fu detto, in epoca repubblicana, cursus honorum. Durante il periodo regio, il Rex (Re) era il principale magistrato del potere esecutivo. Il suo potere, in pratica, era assoluto. Egli era il capo dei sacerdoti romani (pontifex maximus), il legislatore, il giudice, ed il comandante in capo dell'esercito romano. Quando il Re moriva, il suo potere tornava al Senato, il quale sceglieva un Interrex per facilitare l'elezione del nuovo sovrano. Durante il passaggio dalla monarchia alla Repubblica, l'equilibrio costituzionale del potere venne spostato dal potere esecutivo del Re a quello del Senato. Dopo la cacciata dei re, con l'avvento della Repubblica (509 a.C.), il potere detenuto dal re fu trasferito a due consoli, che erano eletti annualmente. I magistrati romani erano ora eletti dallo stesso Popolo di Roma, ed erano titolari di un grado di potere, chiamato "maggior potere" (maior potestas). Il dittatore aveva "maggior potere" rispetto agli altri magistrati, dopo di lui c'era il censore, poi il console (consul), il pretore (praetor), l'edile ed il questore (quaestor). Ogni magistrato poteva poi opporre il suo "veto" ad un'azione che fosse stata presa da un altro magistrato di pari grado o inferiore. Per definizione il tribuno della plebe e gli edili plebei non erano tecnicamente dei magistrati fino a quando furono eletti dai plebei, e come tali, erano indipendenti da tutti gli altri magistrati. Durante il periodo di transizione dalla Repubblica all'Impero, l'equilibrio costituzionale del potere viene spostato dal Senato al potere esecutivo (l'imperatore romano). Teoricamente, il Senato eleggeva ogni nuovo imperatore, in pratica ogni imperatore sceglieva il suo successore, anche se la scelta fu spesso annullata da parte dell'esercito, della guardia pretoriana o con lo scoppio di una guerra civile. Il potere dell'imperatore (il suo imperium) esisteva in teoria, grazie al suo stato giuridico. Le due più importanti componenti del suo imperium erano la tribunicia potestas e i poteri proconsolari. In teoria, almeno i poteri tribunizi (che erano simili a quelli dei tribuni della plebe del periodo repubblicano) diedero all'imperatore l'autorità sul governo civile di Roma, il potere proconsolare (simile a quello dei governatori militari o dei proconsoli, sotto la vecchia repubblica) gli diedero l'autorità sopra le forze armate; mentre questa distinzione risultò sufficientemente evidente durante il periodo alto imperiale, alla fine venne perduta ed i poteri dell'imperatore divennero meno costituzionali e più monarchici. I magistrati tradizionali che sopravvissero alla fine della Repubblica furono i consoli, i pretori, i tribuni della plebe, gli edili, i questori ed i tribuni militari. Marco Antonio abolì la carica di dittatore e magister equitum durante il suo consolato del 44 a.C., mentre le cariche di interrex e censore vennero abolite poco dopo.

Le Filippiche sono orazioni che Marco Tullio Cicerone pronunci contro Marco Antonio dal 2 settembre del 44 a.C. al 21 aprile del 43 a.C., ad eccezione della II Filippica, immaginata come pronunciata in senato, in risposta agli sprezzanti attacchi di Antonio nei suoi riguardi durante l'assemblea del 19 settembre (a cui Cicerone non partecip ). Questa orazione di Cicerone, accuratamente preparata nella sua villa a Pozzuoli, poi inviata all'amico Attico - che ne apprezz molto la vis retorica e mai pronunciata, venne presumibilmente fatta circolare negli ambienti politici romani prima del 20 dicembre 44, giorno in cui la III e la IV Filippica vennero presentate rispettivamente in senato e davanti al popolo.

Il De re publica (in italiano La Repubblica o Sulla cosa pubblica o Sullo Stato) di Cicerone è un trattato di filosofia politica diviso in sei libri.