- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

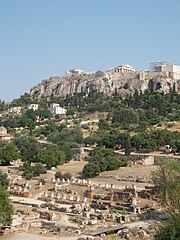

La sofistica (in greco σοφιστική τέχνη, sofistiké téchne) è stata una corrente filosofica sviluppatasi nell'antica Grecia, ad Atene in particolare, a partire dalla seconda metà del V secolo a.C., la quale, in polemica con la scuola eleatica e avvalendosi del metodo dialettico di Zenone di Elea, pose al centro della propria riflessione l'uomo e le problematiche relative alla morale e alla vita sociale e politica. Non si trattò di una vera e propria scuola né di un movimento omogeneo, ma fu estremamente variegata al suo interno: i suoi esponenti (detti appunto sofisti), seppur accomunati dalla professione di «maestro di virtù», si interessarono di vari ambiti del sapere, giungendo ognuno a conclusioni differenti e a volte tra loro contrastanti.I sofisti rinunciarono alla vastità delle congetture cosmologiche dei filosofi naturalisti, concentrandosi sulla soggettività dell'uomo, sulla legittimità delle opinioni e il valore dei fenomeni. L'approccio dei sofisti era quindi orientato all'individualismo e al relativismo, alla critica dei valori tradizionali, al razionalismo. I contemporanei avvertirono in queste posizioni il rischio di derive ateistiche e di corruzione dei costumi. Certa storiografia moderna ha invece evocato l'idea di un illuminismo greco.

L'eristica (dal greco erìzein, “battagliare”, probabilmente per indicare l'arte di battagliare con le parole) è una evoluzione della Prima Sofistica di Protagora e di Gorgia. All'eristica, infatti, non interessa se un discorso possa essere vero o falso né le definizioni delle parole che vengono impiegate; il suo unico fine è quello di confutare il proprio avversario e di persuaderlo mediante la retorica a cambiare opinione. Per questo i sofisti della scuola eristica, detti eristi, si vantavano di poter confutare qualsiasi cosa che si dica esser vera o esser falsa. A causa di queste caratteristiche l'eristica ha finito per influenzare in modo eccessivamente negativo la percezione della figura del sofista, in particolare quelle di Protagora e di Gorgia, il cui contributo importante alla storia della filosofia occidentale – in particolare il relativismo culturale e il fenomenismo epistemico – è stato riconosciuto solo di recente.

Seniade di Corinto (Corinto, V secolo a.C. – ...) è stato un filosofo greco antico. Su di lui esistono pochissimi riferimenti noti; sembra sia stato allievo del sofista Protagora. Pur essendo dunque un sofista, egli si occupò per così dire privatamente di un altro ambito filosofico, quello della gnoseologia e dell'ontologia in particolare. In antitesi ai filosofi di Elea, egli affermò radicalmente la sola realtà del divenire, ovvero che tutto ciò che è proviene dal non-essere e nel non-essere ha il suo termine. Pertanto, sembra che egli abbia negato la realtà dell'essere stesso: l'essere non è o comunque è inconoscibile, perché non esiste alcun criterio assoluto di verità con il quale convalidare le nostre conoscenze. La negazione della realtà dell'essere comporta anche di conseguenza la mancanza della verità, che da esso discenderebbe. Pur apparendo un precursore dell'esistenzialismo e del nichilismo, in realtà Seniade di Corinto appare semplicemente come uno dei primi scettici della filosofia greca. Alcuni ritengono che i dissoi logoi, di autore ignoto, siano da attribuirsi a Seniade.

Ippia di Elide (in greco antico: Ἱππίας, Hippías; Elide, 443 a.C. circa – Elide, 399 oppure 343 a.C.) è stato un filosofo, matematico e astronomo greco antico. Per la sua versatilità, Ippia fu incaricato di importanti compiti diplomatici per conto della sua città: la sua fama di sofista e la sua attività politica lo portarono a viaggiare ad Atene, Sparta e in Sicilia. Insieme a Protagora, Gorgia, Prodico, Trasimaco, egli costituisce il gruppo dei cosiddetti sofisti della prima generazione.

Dissòi lógoi (in greco Δισσοὶ λόγοι, "ragionamenti duplici", o anche Διαλέξεις, Dialéxeis) è il titolo con cui viene indicata un'opera anonima scritta in dialetto dorico e riconducibile alla Sofistica dell'inizio del IV secolo a.C. Si tratta di una serie di discorsi di carattere antilogico: l'autore prende in esame alcuni argomenti, proponendo per ognuno dei quali due discorsi tra di loro contrastanti. Gli argomenti nello specifico sono: Sul bene e sul male Sul bello e sul turpe Sul giusto e l'ingiusto Sul vero e sul falso Sulla sapienza e sulla virtù, se insegnabiliI primi tre discorsi sono introdotti dalla frase «Discorsi duplici sono sostenuti…» («Δισσοὶ λόγοι λέγονται»). Gli argomenti e il tono dell'opera (come l'uso di «trucchi sofistici») la rendono una tipica espressione della cosiddetta "seconda generazione sofistica", ragion per cui viene ragionevolmente datata attorno al 400 a.C.Nei Dissoi logoi sono infatti sintetizzate influenze provenienti da diverse correnti filosofiche: Rostagni e Untersteiner, negli anni '40-'50, parlavano di una doppia influenza, gorgiana e pitagorica, mentre al giorno d'oggi si tende ad attribuire la composizione dell'opera alla scuola protagorea.Protagora di Abdera, padre della Sofistica, fu anche il primo a sostenere che rispetto a ogni argomento è possibile contrapporre due discorsi contrastanti, uno che lo sostenga e uno che lo neghi (è la cosiddetta antilogica, in linea con la dottrina dell'homo mensura). Nel caso dei Dissoi logoi, si ritiene che possa trattarsi di esercizi di eloquenza composti in una scuola di retorica ispirata agli insegnamenti di Protagora.

Il relativismo etico, teorizzato dai sofisti del V secolo a.C., rifiuta l'esistenza di principi immutabili nel comportamento morale.

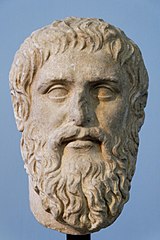

Il Protagora (Πρωταγόρας) è un dialogo di Platone dedicato al tema dell'insegnabilità della virtù, teso in particolare a dimostrare l'inconsistenza dalla prassi educativa dei sofisti. Tra le opere meglio riuscite del filosofo per la sua ricercatezza stilistica, questo dialogo viene sovente accostato al Gorgia, che ha per protagonista l'altro padre della Sofistica: entrambi si collocano infatti nella fase di transizione dai dialoghi aporetici giovanili a quelli della maturità, e la loro data di composizione pertanto dovrebbe essere successiva al 388 a.C.Per quanto riguarda la struttura, il Protagora si presenta nella forma del dialogo riportato: Socrate, incontrato un amico anonimo (o forse più d'uno, come suggerirebbe 310a2), sfugge alle domande sulla sua relazione con Alcibiade proponendo al suo interlocutore il resoconto del dialogo avuto poco prima con Protagora alla presenza di altri importanti sofisti, oltre a Callia e allo stesso Alcibiade.

Con l'espressione "filosofia presocratica" si designa comunemente a partire dalla fine del XVIII secolo, la filosofia greca precedente a Socrate. Essa include tuttavia anche quelle scuole contemporanee di Socrate che non furono da lui influenzate.

La logica fuzzy (o logica sfumata o logica sfocata) è una logica in cui si può attribuire a ciascuna proposizione un grado di verità diverso da 0 e 1 e compreso tra di loro. È una logica polivalente, ossia un'estensione della logica booleana. È legata alla teoria degli insiemi sfocati. Già intuita da Cartesio, Bertrand Russell, Albert Einstein, Werner Karl Heisenberg, Jan Łukasiewicz e Max Black, fu concretizzata da Lotfi Zadeh. Con grado di verità o valore di appartenenza si intende quanto è vera una proprietà, che può essere, oltre che vera (= a valore 1) o falsa (= a valore 0) come nella logica classica, anche parzialmente vera e parzialmente falsa. Si può ad esempio dire che: un neonato è "giovane" di valore 1 un diciottenne è "giovane" di valore 0,8 un sessantacinquenne è "giovane" di valore 0,15Formalmente, questo grado di appartenenza è determinato da un'opportuna funzione di appartenenza μF(x)= μ. La x rappresenta dei predicati da valutare e appartenenti a un insieme di predicati X. La μ rappresenta il grado di appartenenza del predicato all'insieme fuzzy considerato e consiste in un numero reale compreso tra 0 e 1. Alla luce di quanto affermato, considerato l'esempio precedente e un'opportuna funzione di appartenenza monotona decrescente quello che si ottiene è: μF(neonato) = 1 μF(diciottenne) = 0,8 μF(sessantacinquenne) = 0,15