- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

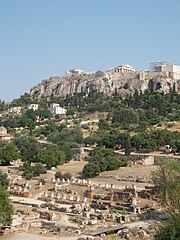

La sofistica (in greco σοφιστική τέχνη, sofistiké téchne) è stata una corrente filosofica sviluppatasi nell'antica Grecia, ad Atene in particolare, a partire dalla seconda metà del V secolo a.C., la quale, in polemica con la scuola eleatica e avvalendosi del metodo dialettico di Zenone di Elea, pose al centro della propria riflessione l'uomo e le problematiche relative alla morale e alla vita sociale e politica. Non si trattò di una vera e propria scuola né di un movimento omogeneo, ma fu estremamente variegata al suo interno: i suoi esponenti (detti appunto sofisti), seppur accomunati dalla professione di «maestro di virtù», si interessarono di vari ambiti del sapere, giungendo ognuno a conclusioni differenti e a volte tra loro contrastanti.I sofisti rinunciarono alla vastità delle congetture cosmologiche dei filosofi naturalisti, concentrandosi sulla soggettività dell'uomo, sulla legittimità delle opinioni e il valore dei fenomeni. L'approccio dei sofisti era quindi orientato all'individualismo e al relativismo, alla critica dei valori tradizionali, al razionalismo. I contemporanei avvertirono in queste posizioni il rischio di derive ateistiche e di corruzione dei costumi. Certa storiografia moderna ha invece evocato l'idea di un illuminismo greco.

Gorgia (in greco antico: Γοργίας, Gorghías; Leontinoi, 485 a.C. oppure 483 a.C. – Larissa, 375 a.C. circa) è stato un retore e filosofo siceliota. Discepolo di Empedocle, è considerato uno dei maggiori sofisti, teorizzatore di un relativismo etico assoluto, fondato sulla morale della situazione e spinto fino al nichilismo.

L'eristica (dal greco erìzein, “battagliare”, probabilmente per indicare l'arte di battagliare con le parole) è una evoluzione della Prima Sofistica di Protagora e di Gorgia. All'eristica, infatti, non interessa se un discorso possa essere vero o falso né le definizioni delle parole che vengono impiegate; il suo unico fine è quello di confutare il proprio avversario e di persuaderlo mediante la retorica a cambiare opinione. Per questo i sofisti della scuola eristica, detti eristi, si vantavano di poter confutare qualsiasi cosa che si dica esser vera o esser falsa. A causa di queste caratteristiche l'eristica ha finito per influenzare in modo eccessivamente negativo la percezione della figura del sofista, in particolare quelle di Protagora e di Gorgia, il cui contributo importante alla storia della filosofia occidentale – in particolare il relativismo culturale e il fenomenismo epistemico – è stato riconosciuto solo di recente.

Seniade di Corinto (Corinto, V secolo a.C. – ...) è stato un filosofo greco antico. Su di lui esistono pochissimi riferimenti noti; sembra sia stato allievo del sofista Protagora. Pur essendo dunque un sofista, egli si occupò per così dire privatamente di un altro ambito filosofico, quello della gnoseologia e dell'ontologia in particolare. In antitesi ai filosofi di Elea, egli affermò radicalmente la sola realtà del divenire, ovvero che tutto ciò che è proviene dal non-essere e nel non-essere ha il suo termine. Pertanto, sembra che egli abbia negato la realtà dell'essere stesso: l'essere non è o comunque è inconoscibile, perché non esiste alcun criterio assoluto di verità con il quale convalidare le nostre conoscenze. La negazione della realtà dell'essere comporta anche di conseguenza la mancanza della verità, che da esso discenderebbe. Pur apparendo un precursore dell'esistenzialismo e del nichilismo, in realtà Seniade di Corinto appare semplicemente come uno dei primi scettici della filosofia greca. Alcuni ritengono che i dissoi logoi, di autore ignoto, siano da attribuirsi a Seniade.

L'Alessandra (in greco antico: Ἀλεξάνδρα) è un poema in trimetri giambici, che narra le profezie dell'eponima figlia di Priamo, Alessandra (ma meglio nota come Cassandra, Κασσάνδρα), sulla distruzione di Troia e sulle sue conseguenze. Il lessico di Suda ha attribuito l'opera al poeta della Pleiade Licofrone di Calcide, facendola risalire al III secolo a.C.

I Dialoghi platonici rappresentano la quasi totalità della produzione letteraria e filosofica di Platone: il suo corpus ne conta ben 34, a cui si aggiungono un monologo (Apologia di Socrate) e 13 Lettere (Platone). Per quanto riguarda la scelta stilistica del dialogo come forma espositiva, è importante sottolineare come, in quegli anni, vi fossero tutte le condizioni per questa particolare scelta: da una parte, la sempre più vasta popolarità e fortuna della tragedia e della commedia, dall'altra il dialogare dei sofisti e di Socrate. Se non è dunque possibile sostenere che Platone sia stato il creatore del dialogo come genere letterario, è però verosimile che egli abbia colto la comune abitudine al dialogare e al porre quesiti, iniziando forse a stendere semplici questionari senza personaggi, affidando poi, in una seconda fase, alla figura di Socrate la funzione di protagonista di opere più strutturate e complesse.Alcuni dialoghi, definiti pseudo-platonici o spuri (in greco nothoi, cioè apocrifi), sebbene attribuiti a Platone, erano considerati non autentici già dall'antichità, e per questo motivo esclusi dal corpus delle sue opere. Di alcuni ci sono noti solo i titoli (Midone, Feaci), mentre di altri sei possediamo il testo completo: Sulla giustizia, Sulla virtù, Demodoco, Sisifo, Erissia, Assioco. Oltre a questi, gli studiosi moderni concordano nel considerare spuri anche alcuni dialoghi ritenuti autentici dagli antichi: Definizioni, Ipparco, Minosse, Amanti, Teagete.Il sistema di riferimento usato per la citazione di passi dai dialoghi di Platone è l'edizione della sua Opera omnia curata nel 1578 dal tipografo francese Henri Estienne (la famosa Edizione di Stephanus).

Callicle (in greco antico: Καλλικλῆς, Kalliklês; Atene, V secolo a.C. – forse 403 a.C., durante la rivolta antiaristocratica contro Crizia) è un misterioso sofista, principale interlocutore di Socrate nel Gorgia di Platone. La sua figura di giovane ateniese aristocratico e dalle idee antidemocratiche ha indotto gli interpreti a porre varie ipotesi sulla sua identità: oltre al Gorgia, infatti, di Callicle non si hanno notizie in altri testi. Al di là di ogni ipotesi, risulta comunque chiaro che con questo personaggio Platone ha voluto presentare (e criticare) una posizione politica certamente presente nel panorama dalla sofistica del V secolo a.C.