- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La seconda guerra sino-giapponese (7 luglio 1937 - 2 settembre 1945) fu il maggiore conflitto mai avvenuto tra la Repubblica di Cina e l'Impero giapponese, e il più grande conflitto asiatico del XX secolo. Combattuta prima e durante la seconda guerra mondiale terminò con la resa incondizionata del Giappone il 2 settembre 1945, che mise fine alla seconda guerra mondiale.L'invasione della Cina, già flagellata da anni di guerra civile, costituiva parte del progetto strategico complessivo giapponese per assumere il controllo dell'Asia. Le prime avvisaglie di questo piano sono comunemente conosciute come "incidenti cinesi", fatti che la propaganda giapponese attribuì alla Cina in modo da legittimare le successive invasioni. L'Incidente di Mukden nel 1931 fu il casus belli dell'occupazione della Manciuria da parte del Giappone, mentre l'Incidente del ponte di Marco Polo segnò l'inizio dello scontro totale tra i due stati. La Cina non dichiarò ufficialmente guerra al Giappone fino al dicembre 1941, per timore di alienarsi gli aiuti delle potenze occidentali; una volta che il Giappone fu entrato in guerra contro gli Alleati, la Cina fu sciolta da questo vincolo e poté dichiarare apertamente guerra alle Potenze dell'Asse.Dal 1937 al 1941 la Cina combatté da sola, mentre dopo l'attacco di Pearl Harbor a fianco dei cinesi si schierarono anche le forze alleate, sia statunitensi sia sovietiche, che fornirono materiali, uomini e servizi addestrativi alle forze comandate da Chiang Kai-shek. Dopo la resa del Giappone, nazionalisti e comunisti cinesi tornarono a scontrarsi per il controllo del Paese, avviando così l'ultima fase della guerra civile tra nazionalisti e comunisti.

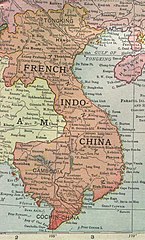

La occupazione giapponese dell'Indocina francese durante la seconda guerra sino-giapponese fu un'operazione militare conclusa in pochi giorni nel settembre 1940 dall'Esercito imperiale giapponese, che costrinse le autorità coloniali dell'Indocina francese ad accettare una presenza di truppe giapponesi nel Tonchino superiori a quanto concordato in precedenza. La Francia era appena stata conquistata dalle armate tedesche nel corso della seconda guerra mondiale ed il governo collaborazionista di Vichy era troppo debole per rifornire le colonie e resistere all'aggressione giapponese. Le truppe imperiali, impegnate dal 1937 nella seconda guerra sino-giapponese, furono così in grado di garantirsi l'interruzione degli aiuti degli Stati Uniti alla Repubblica cinese di Chiang Kai-shek, che venivano inviati con la ferrovia dalla stazione di Haiphong, principale porto del Vietnam settentrionale, a quella di Kunming, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan. Il controllo del Tonchino e l'utilizzo degli aeroporti locali permise inoltre ai giapponesi di avere nuove basi di partenza per gli attacchi alle roccaforti cinesi. Insediatisi inizialmente nel solo Tonchino, i giapponesi invasero anche il sud dell'Indocina francese nell'estate del 1941. Fu la base di partenza per invadere Thailandia, Malesia e Birmania allo scoppio della guerra del Pacifico nel dicembre 1941. L'occupazione si sarebbe protratta fino alla fine del conflitto. Con la successiva crisi delle Potenze dell'Asse, nel marzo del 1945 i giapponesi inasprirono l'occupazione disarmando i francesi e costringendo i sovrani locali a proclamare l'indipendenza del proprio Paese dalla Francia, sotto protettorato giapponese. Alla cessazione del conflitto i giapponesi si ritirarono e nella regione ebbero luogo sollevazioni che culminarono nella guerra d'Indocina.

La guerra del Pacifico (太平洋戦争? lett. Taiheiyō Sensō), conosciuta in Giappone come grande guerra dell'Asia orientale (大東亜戦争? lett. Dai Tō-A Sensō), è parte integrante della seconda guerra mondiale ed è stata combattuta tra l'Impero giapponese (una delle potenze dell'Asse) e gli Alleati, principalmente gli Stati Uniti d'America e l'Impero britannico. Negli anni venti e trenta il Giappone visse una progressiva militarizzazione e sviluppò un'ideologia imperialista panasiatica, sfociate nella creazione del Manciukuò (1931) e nel brutale assalto alla Cina (1937): queste azioni provocarono forti tensioni con le potenze europee che detenevano possedimenti in Asia e anche con gli Stati Uniti, preoccupati per l'integrità della Cina. La crisi diplomatica tra occidentali e Giappone si acuì a seguito dei successi politico-militari della Germania nazista tra 1939 e 1940, che convinsero Tokyo a stringere con i tedeschi e l'Italia un patto tripartito e ad assorbire lentamente l'Indocina francese. Colpito da un severo embargo petrolifero nell'estate 1941, l'Impero giapponese perfezionò i piani di conquista integrale dell'Asia orientale per avere accesso alle risorse utili alla propria macchina militare e all'obiettivo ultimo di vincere la guerra in Cina. L'attacco di Pearl Harbor del 7 dicembre 1941 segnò l'inizio della fulminea espansione nipponica nel Pacifico e nelle isole del Sud-est asiatico, con l'appoggio della Thailandia e di vari movimenti indigeni nazionalisti, culminata nella nascita di una "Sfera di co-prosperità della Grande Asia orientale". Il Giappone subì ciononostante importanti sconfitte nel Mar dei Coralli (maggio 1942), a Midway (giugno) e, soprattutto, nella sfibrante campagna di Guadalcanal (agosto 1942-febbraio 1943). Con l'evacuazione di Guadalcanal l'iniziativa passò saldamente in mano agli Stati Uniti e agli Alleati, che avviarono una serie di grandiose campagne aeronavali per liberare o neutralizzare la Nuova Guinea, le Filippine e le migliaia di isole della Micronesia. Incapaci di far fronte alla massiccia produzione industriale avversaria e di capitalizzare l'entusiasmo dei movimenti indipendentisti-nazionalisti delle colonie occupate, i giapponesi opposero una resistenza ostinata e fanatica ben esemplificata dai kamikaze, ma in ultimo inutile. Particolarmente letali si rivelarono i bombardamenti strategici sulle isole metropolitane che, assieme alla guerra sottomarina indiscriminata, ebbero un peso decisivo nella disfatta dell'Impero nipponico, suggellata dagli attacchi atomici su Hiroshima e Nagasaki (agosto 1945) e dalla travolgente offensiva sovietica sul continente. Dinanzi a questi avvenimenti l'imperatore Hirohito e la dirigenza politico-militare optarono infine per la resa. Fu ufficializzata il 2 settembre nel corso di una cerimonia a bordo della nave da battaglia USS Missouri e segnò la fine della seconda guerra mondiale. Il Giappone fu riportato ai confini del 1894, rinunciò a tutte le colonie e fu trasformato in una monarchia costituzionale; tuttavia, al processo di Tokyo non comparvero tra gli imputati né Hirohito né la famiglia imperiale. La guerra catalizzò il processo di decolonizzazione, pur spesso a prezzo di altre sofferenze, e generò situazioni particolarmente delicate in Vietnam e nella penisola di Corea, ciascuno diviso in due metà seguendo le zone d'occupazione raggiunte dai belligeranti.

La battaglia di Changsha, svoltasi tra il 17 settembre e il 6 ottobre 1939, fu il primo dei quattro tentativi intrapresi dall'esercito imperiale giapponese di occupare il fondamentale nodo strategico rappresentato dalla popolosa città di Changsha nella regione dell'Hunan. Lo scontro rivestì notevole importanza nel contesto della seconda guerra sino-giapponese: le forze armate nipponiche, meglio armate e organizzate delle truppe cinesi, dovettero combattere un avversario determinato che in ultimo fu capace di respingerle. La sconfitta segnò il primo grave fallimento strategico per l'Impero giapponese e contribuì a trasformare il conflitto in un'estenuante e vasta lotta.