- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

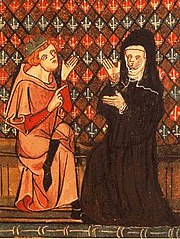

Pietro Abelardo (in latino: Petrus Abaelardus; in francese: Pierre Abélard; Le Pallet, 1079 – Chalon-sur-Saône, 21 aprile 1142) è stato un filosofo, teologo e compositore francese, talvolta chiamato anche Pietro Palatino a seguito della latinizzazione del nome della sua città di origine. Precursore della Scolastica, fu uno dei più importanti e famosi filosofi e pensatori del medioevo. Per alcune idee fu considerato eretico dalla Chiesa cattolica nel Concilio Lateranense II del 1139. Nel corso della sua vita si mosse da una città all'altra fondando scuole e dando così i primi impulsi alla diffusione del pensiero filosofico e scientifico. Conquistò masse di allievi grazie all'eccezionale abilità nel padroneggiare la logica e la dialettica, e all'acume critico con cui analizzava la Bibbia e i Padri della Chiesa. Ebbe come temibile avversario Bernardo di Chiaravalle, che non gli risparmiò nemmeno le accuse di eresia. Le sue idee religiose, e in particolare le sue opinioni sulla Trinità, si collocavano in effetti al di fuori della dottrina della Chiesa cattolica, tanto da essere condannate dai concili di Soissons (1121) e di Sens (1140). Tra i suoi principali allievi vi furono Arnaldo da Brescia, Giovanni di Salisbury, segretario dell'arcivescovo Tommaso Becket, Ottone di Frisinga, grande letterato e zio di Federico Barbarossa e Rolando Bandinelli, il futuro papa Alessandro III. Abelardo fu noto anche col soprannome di Golia: durante il Medioevo tale appellativo aveva la valenza di "demoniaco". Pare che Abelardo fosse particolarmente fiero di questo soprannome, guadagnato in relazione ai numerosi scandali di cui fu protagonista, tanto da firmare con esso alcune delle sue lettere. Celebre è la sua storia d'amore con Eloisa, da molti considerato il primo esempio documentato di amore declinato in chiave "moderna", come passione e dedizione assoluta e reciproca. La fonte principale delle notizie sulla vita di Abelardo è la Historia mearum calamitatum (Storia delle mie disgrazie), un'autobiografia scritta in forma di lettera ad un amico con l'evidente intento di destinarla alla pubblicazione; a questa possono essere aggiunte le lettere di Abelardo ed Eloisa, che erano intese anche per la circolazione fra gli amici di Abelardo. L'Historia fu scritta intorno all'anno 1130, e le lettere nel corso dei seguenti cinque o sei anni. Fatta eccezione di questi documenti, il materiale a disposizione è molto scarso: una lettera di Roscellino di Compiègne ad Abelardo, una lettera di Fulco di Deuil, la Disputatio di Guglielmo di Saint-Thierry, la cronaca di Ottone di Frisinga, le lettere di san Bernardo e alcune allusioni negli scritti di Giovanni di Salisbury.

Eloisa (Parigi, 1092 circa – Ferreux-Quincey, 16 maggio 1164) è stata una religiosa, badessa e letterata francese. Era la figlia nata dalla scandalosa unione di Hersint di Champagne Signora di Montsoreau (fondatrice dell'Abbazia di Fontevraud) con il senescale di Francia Gilberto di Ghirlanda. Il rapporto sentimentale tra Pietro Abelardo ed Eloisa permise alla coppia di entrare a far parte dell'immaginario collettivo europeo, con ampia diffusione nelle arti e nella letteratura.

La Dialettica è un'opera letteraria e filosofica di Pietro Abelardo, filosofo francese (1079-1142). Quest'opera, composta tra il 1117 e il 1121, costituisce uno dei fondamenti della filosofia scolastica medievale. Essa è costituita da cinque trattati, e si rifà al pensiero di Severino Boezio, Porfirio e Aristotele. La sua finalità è essenzialmente didattica, Abelardo ha infatti insegnato logica all'Università di Parigi: essa nacque come manuale per insegnare a distinguere tra argomenti veri e falsi. A tal fine, il trattato si occupa delle parti del discorso, delle proposizioni e dei sillogismi, dei topici e della divisione e definizione degli enunciatiIl metodo è quello dell'analisi strutturale del discorso, diviso aristotelicamente in antepraedicamenta (forme), praedicamenta (tipi di vocaboli) e postpraedicamenta (significati). «Abelardo, che nella controversia sugli universali occupò una posizione mediana definita concettualismo (gli universali sono ante rem In Dio, in re nel mondo e post rem nell'intelletto umano), qui [nel trattato] si presenta in veste di logico che sottopone a un'analisi critica il significato di vocaboli e proposizioni»

Il paradosso dell'onnipotenza è un noto paradosso teologico e filosofico formulato in diverse forme: si chiede se un ente onnipotente possa creare un oggetto dotato di una caratteristica tale da mettere in crisi la sua stessa onnipotenza (ad esempio un masso inamovibile, o una costruzione indistruttibile). La risposta che se ne ricava è la non esistenza dell'onnipotenza (si tratta quindi di un paradosso negativo o logico) perché se l'ente non è in grado di creare tale oggetto non sarebbe onnipotente, mentre se lo creasse avrebbe creato un qualcosa che di fatto limita la sua onnipotenza sconfessandola come tale; nel corso dei secoli sono state date diverse risposte e confutazioni.

La disputa sugli universali (quaestio de universalibus) è la maggiore questione filosofico-teologica della scolastica ed ha per base il concetto degli universali. La questione si originò da un passo dell'opera di Porfirio, Isagoge, tradotta e commentata da Boezio, nella quale si trattava della definizione dei termini universali di genere e specie (per esempio animale, uomo ecc.) applicabili a una molteplicità di individui. Gli scolastici ripresero il problema naturalmente trattandolo in un ambito culturale del tutto diverso da quello del pensiero pagano.

La dialettica è uno dei principali metodi argomentativi della filosofia. Essa consiste nell'interazione tra due tesi o princìpi contrapposti (simbolicamente rappresentati nei dialoghi platonici da due personaggi reali) ed è usata come strumento di indagine della verità. L'etimologia deriva dai termini della lingua greca antica dià-legein (cioè «parlare attraverso», ma anche «raccogliere») + tèchne, ovvero "arte" del dialogare, e del riunire insieme.