- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La via romana agli Dèi (altrimenti detta Gentilitas, politeismo romano, tradizione romana o romano-italica o italica-romano-italiana) è la continuazione e riproposizione moderna e contemporanea della religione pagana attraverso pratiche tratte o adattate dalla documentazione storica dell'antica Roma. A volte è chiamata impropriamente neopaganesimo romano. È praticata in Italia in forma sia individuale che comunitaria, seppur non pubblica, da alcune centinaia di persone, raccolte in diverse associazioni. Gruppi minori esistono anche in altre nazioni europee e in Nord America.

Per Tarquini ovvero i re etruschi di Roma si intende il periodo degli ultimi tre re di Roma di origine etrusca (Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo), che regnarono, secondo la tradizione, dal 616 al 509 a.C. E non apparirebbe inverosimile il fatto che per circa un secolo, Roma rimase sotto il dominio etrusco.Nel giudizio fornito dall'antica tradizione romana, questo periodo fu rappresentato da un dispotismo tirannico molto accentuato la cui derivazione, secondo Pietro De Francisci, andrebbe ricercata soprattutto nella natura militare del nuovo potere insediatosi a Roma e che cominciò a intaccare l'antico ordinamento gentilizio.Qui verranno affrontati i principali aspetti sociali, le prime istituzioni, l'economia del periodo, la prima organizzazione militare, le prime forme di arte, cultura, lo sviluppo urbanistico della città, ecc.

La locuzione res publica è formata dal sostantivo latino res (genericamente, “cosa”), che assume sfumature semantiche differenti a seconda dell'aggettivo con cui è costruito: in questo caso, significa letteralmente “cosa del popolo”,ma può talvolta significare "Stato" o "attività politica", e designa l'insieme dei possedimenti, dei diritti e degli interessi del popolo e dello Stato romano. È utile partire, per comprendere il concetto di res publica, dalla definizione proposta da uno dei più grandi pensatori dell'età repubblicana, Marco Tullio Cicerone, nel suo trattato politico de re publica (I, 25, 39): «La res publica è cosa del popolo; e il popolo non è un qualsiasi aggregato di gente, ma un insieme di persone associatosi intorno alla condivisione del diritto e per la tutela del proprio interesse». Cicerone esprime il rapporto fra res publica e populus in senso patrimoniale: la prima è possesso del popolo, che ne esercita la sua titolarità come un pater familias esercita la propria sulla sua domus. Originariamente, è molto probabile che il termine res publica indicasse nello specifico un tipo di possesso materiale, e cioè «l'organizzazione giuridica della proprietà», del patrimonio collettivo del popolo e soprattutto dell'ager publicus, in una società, come quella della Roma delle origini, fortemente incentrata sul possesso della terra e sull'economia agraria. La mentalità romana si allontanò presto da questa concezione puramente materialista della res publica, e il termine, già in epoca antica, passò a designare lo Stato: è fondamentale tuttavia sottolineare che il pensiero antico non concepiva lo Stato come un ente autonomo e astratto, dotato di una propria personalità giuridica, come negli Stati moderni, ma come l'insieme dei cives, le cui dimensioni pubblica e privata erano un tutto inscindibile. L'uso originario del termine è strettamente legato al passaggio dalla forma di stato monarchica a quella detta appunto repubblicana, verificatosi a Roma al termine del VI secolo a.C.; ciò che tuttavia rende complessa una traduzione e anche una definizione univoca di questa locuzione, è il fatto che essa ha subito nel corso dei secoli una evoluzione semantica, caricandosi al contempo di valenze strettamente legate alla mentalità romana e alle diverse fasi che hanno segnato la storia di Roma antica.

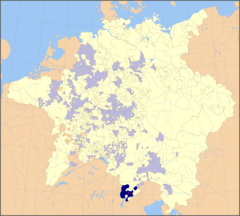

Il principato vescovile di Trento (in tedesco: Fürstbistum Trient, in latino: Archidioecesis Tridentinus) fu un antico stato ecclesiastico esistito per circa otto secoli (dall'inizio dell'XI secolo al 1803) all'interno del Sacro Romano Impero, come entità semi-indipendente. I territori appartenenti legalmente al principato corrispondevano a parte della provincia autonoma di Trento e parte della provincia autonoma di Bolzano (almeno fino al XVI secolo), oltre ad una stretta fascia in Svizzera (Engadina). Nel 1803 il principato venne secolarizzato dall'imperatore Francesco d'Asburgo su iniziativa politica di Napoleone (nell'ambito della secolarizzazione di tutti i principati ecclesiastici del Sacro Romano Impero in seguito al Trattato di Lunéville del 1801), che lo annesse tra il 1803 e il 1810 al filo-napoleonico Regno di Baviera e poi al Regno d'Italia fino al 1814. In seguito alla Restaurazione del 1815, i territori appartenenti al principato non vennero restituiti al vescovo, ma l'amministrazione del territorio passò alla contea del Tirolo entro l'Impero austriaco. Per molti secoli dalla sua fondazione, era esistito come entità statale o para-statale del Sacro Romano Impero, retta da ecclesiastici entro un complesso quadro di equilibri e intrecci politico-istituzionali e dinastici. Il principe vescovo aveva diritto di voto alla Dieta Imperiale.