- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Per Tarquini ovvero i re etruschi di Roma si intende il periodo degli ultimi tre re di Roma di origine etrusca (Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo), che regnarono, secondo la tradizione, dal 616 al 509 a.C. E non apparirebbe inverosimile il fatto che per circa un secolo, Roma rimase sotto il dominio etrusco.Nel giudizio fornito dall'antica tradizione romana, questo periodo fu rappresentato da un dispotismo tirannico molto accentuato la cui derivazione, secondo Pietro De Francisci, andrebbe ricercata soprattutto nella natura militare del nuovo potere insediatosi a Roma e che cominciò a intaccare l'antico ordinamento gentilizio.Qui verranno affrontati i principali aspetti sociali, le prime istituzioni, l'economia del periodo, la prima organizzazione militare, le prime forme di arte, cultura, lo sviluppo urbanistico della città, ecc.

La locuzione res publica è formata dal sostantivo latino res (genericamente, “cosa”), che assume sfumature semantiche differenti a seconda dell'aggettivo con cui è costruito: in questo caso, significa letteralmente “cosa del popolo”,ma può talvolta significare "Stato" o "attività politica", e designa l'insieme dei possedimenti, dei diritti e degli interessi del popolo e dello Stato romano. È utile partire, per comprendere il concetto di res publica, dalla definizione proposta da uno dei più grandi pensatori dell'età repubblicana, Marco Tullio Cicerone, nel suo trattato politico de re publica (I, 25, 39): «La res publica è cosa del popolo; e il popolo non è un qualsiasi aggregato di gente, ma un insieme di persone associatosi intorno alla condivisione del diritto e per la tutela del proprio interesse». Cicerone esprime il rapporto fra res publica e populus in senso patrimoniale: la prima è possesso del popolo, che ne esercita la sua titolarità come un pater familias esercita la propria sulla sua domus. Originariamente, è molto probabile che il termine res publica indicasse nello specifico un tipo di possesso materiale, e cioè «l'organizzazione giuridica della proprietà», del patrimonio collettivo del popolo e soprattutto dell'ager publicus, in una società, come quella della Roma delle origini, fortemente incentrata sul possesso della terra e sull'economia agraria. La mentalità romana si allontanò presto da questa concezione puramente materialista della res publica, e il termine, già in epoca antica, passò a designare lo Stato: è fondamentale tuttavia sottolineare che il pensiero antico non concepiva lo Stato come un ente autonomo e astratto, dotato di una propria personalità giuridica, come negli Stati moderni, ma come l'insieme dei cives, le cui dimensioni pubblica e privata erano un tutto inscindibile. L'uso originario del termine è strettamente legato al passaggio dalla forma di stato monarchica a quella detta appunto repubblicana, verificatosi a Roma al termine del VI secolo a.C.; ciò che tuttavia rende complessa una traduzione e anche una definizione univoca di questa locuzione, è il fatto che essa ha subito nel corso dei secoli una evoluzione semantica, caricandosi al contempo di valenze strettamente legate alla mentalità romana e alle diverse fasi che hanno segnato la storia di Roma antica.

Per regno o popolo cliente in epoca romana si intendeva un regno o un antico popolo, che si trovasse nella condizione di "apparire" ancora indipendente, ma nella "sfera di influenza" e quindi di dipendenza del vicino Impero romano. Si trattava di una forma di moderno protettorato, dove il regno o il territorio in questione era controllato (protetto) da uno più forte (protettore).

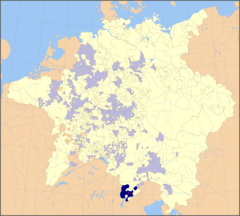

Il principato vescovile di Trento (in tedesco: Fürstbistum Trient, in latino: Archidioecesis Tridentinus) fu un antico stato ecclesiastico esistito per circa otto secoli (dall'inizio dell'XI secolo al 1803) all'interno del Sacro Romano Impero, come entità semi-indipendente. I territori appartenenti legalmente al principato corrispondevano a parte della provincia autonoma di Trento e parte della provincia autonoma di Bolzano (almeno fino al XVI secolo), oltre ad una stretta fascia in Svizzera (Engadina). Nel 1803 il principato venne secolarizzato dall'imperatore Francesco d'Asburgo su iniziativa politica di Napoleone (nell'ambito della secolarizzazione di tutti i principati ecclesiastici del Sacro Romano Impero in seguito al Trattato di Lunéville del 1801), che lo annesse tra il 1803 e il 1810 al filo-napoleonico Regno di Baviera e poi al Regno d'Italia fino al 1814. In seguito alla Restaurazione del 1815, i territori appartenenti al principato non vennero restituiti al vescovo, ma l'amministrazione del territorio passò alla contea del Tirolo entro l'Impero austriaco. Per molti secoli dalla sua fondazione, era esistito come entità statale o para-statale del Sacro Romano Impero, retta da ecclesiastici entro un complesso quadro di equilibri e intrecci politico-istituzionali e dinastici. Il principe vescovo aveva diritto di voto alla Dieta Imperiale.

Affievolite le ideologie risorgimentali che dominavano il dibattito e la lotta politica italiana, l'inizio del secolo XX vede la crescita e lo scontro di numerosi movimenti rivoluzionari nell'Italia del Primo Novecento caratterizzati da uno sviluppo della lotta di classe da una parte, e da un nazionalismo acceso, sostenuto dalla crescente classe borghese dall'altra parte. Questi movimenti erano anche influenzati da diverse ideologie che circolavano in Europa quali quelle del Socialismo rivoluzionario in aperta scissione rispetto ai socialisti riformisti, le posizioni radicali degli intellettuale futuristi, e sull'onda di quanto accadeva negli altri paesi europei, un forte nazionalismo in cui trovava spazio anche l'irredentismo italiano scomparso nella normale vita politica italiana dopo la firma della triplice alleanza.

Impero bizantino (395 - 1453) è il nome con cui gli studiosi moderni e contemporanei indicano l'Impero romano d'Oriente (termine che iniziò a diffondersi già durante il dominato dell'imperatore Valente), di cultura prevalentemente greca, separatosi dalla parte occidentale, di cultura quasi esclusivamente latina, dopo la morte di Teodosio I nel 395. Il termine "bizantino" è stato introdotto solo a partire dal XVIII secolo dagli Illuministi, quando l'Impero romano d'Oriente era ormai scomparso da circa tre secoli. Gli stessi abitanti dell'Impero romano d'Oriente chiamavano sé stessi dal greco Ῥωμαῖοι / Rhōmaîoi ("Romani") oppure Ῥωμιόι / Rōmiói ("Romei"). Come l'Impero bizantino era di fatto Impero romano, così la sua capitale Costantinopoli era la Nuova Roma e così pure il titolo dei suoi sovrani era Basileús kaì Kaìsar ton romaíon (greco: Βασιλεὺς καὶ Καῖσαρ τῶν Ῥωμαίων), ovvero Sovrano e Cesare dei Romani. La stessa penisola balcanica veniva chiamata dai Romei, Rumelia, nome di regione che sarà conservato pure dai conquistatori ottomani. Gli stessi ottomani utilizzeranno la parola Rūm (in arabo: الرُّومُ, al-Rūm), termine storicamente impiegato dai musulmani per indicare i 'Romani d'Oriente' cioè i Bizantini. I sultani ottomani, dopo la conquista di Costantinopoli, si assegneranno il titolo onorifico di qaysar-ı Rum, "Cesare dei Romani", mantenendo il nome di Qusṭanṭīniyya per l'originaria Costantinopoli fino al XX secolo, quando, come per svariati altri toponimi dell'Anatolia, il nome della capitale venne turchificato in Istanbul. Tuttavia per distinguerlo dall'Impero romano d'Occidente, si è preferito assegnare alla parte orientale il nome di "Impero bizantino". Non c'è accordo fra gli storici sulla data in cui si dovrebbe cessare di utilizzare il termine "romano" per sostituirlo con il termine "bizantino", anche perché entrambe le definizioni sono utilizzate da molti di loro, spesso indistintamente, per designare il mondo romano-orientale fino almeno al VII secolo. Le diverse impostazioni storiografiche condizionano anche la diversità di opinioni nella determinazione della datazione: taluni lo fanno coincidere con il 395 (separazione definitiva dei due imperi), ma si è anche proposto il 476 (fine dell'Impero romano d'Occidente), il 330 (anno di inaugurazione della Nova Roma o Νέα Ῥώμη, fondata da Costantino I, copia fedele e nostalgica della prima Roma), il 565 (morte di Giustiniano I, ultimo imperatore romano-orientale di madrelingua latina, e del suo sogno della Restauratio imperii). Diversi storici prolungano il periodo propriamente "romano" fino al regno di Eraclio I (r. 610-641), il quale modificò notevolmente la struttura dell'impero, rendendo il greco lingua ufficiale al posto del latino.Resta comunque il fatto che per gli imperatori bizantini e per i loro sudditi il loro impero si identificò sempre con quello di Augusto e Costantino I dal momento che "romano" e "greco" fino al XVIII secolo furono per essi sinonimi. L'impero, dopo una lunga crisi, la sua distruzione da parte dei crociati nel 1204 e la sua restaurazione nel 1261, cessò definitivamente di esistere nel 1453 (conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi ottomani guidati da Maometto II).

L'evoluzionismo teista (in inglese: theistic evolutionism), talora anche noto con Evoluzionismo teistico, Creazione continua, Creazione evolutiva, Darwinismo cristiano è una corrente di pensiero sviluppatasi all'interno della teologia cristiana, i cui fautori cercano di promuovere una filosofia della vita e della persona umana che tenti di conciliare scienza, filosofia e teologia. L'evoluzionismo teista, nella sua accezione generale, suppone che valori generalmente considerati molto significativi per la vita dell'uomo, come quelli morali ed estetici (cognizione del "bene" e del "male", empatia, etc.), non sarebbero accessibili mediante una lettura esclusiva delle scienze naturali. Tale corrente filosofica e teleologica presuppone l'esistenza di un'entità superiore e onnipotente, generalmente identificata con la figura di Dio Creatore e sostiene che la vita ebbe origine per volontà divina. L'entità, vista come benevola e creatrice, avrebbe quindi scelto e calibrato il meccanismo dell'evoluzione, per creare ogni tipo di essere vivente, dalle creature invisibili a occhio nudo come microbi, sino alle piante e ai mammiferi.L'evoluzionismo teista è suddiviso in due tipologie: integrale, che ipotizza la creazione, da parte di un'entità superiore, di uno o pochi organismi semplicissimi, i quali, una volta creati, avrebbero avuto le capacità e le proprietà necessarie al fine di potersi evolvere fino a produrre il corpo umano, l'anima sarebbe stata infusa dal creatore (salto ontologico). parziale, che suppone la creazione, da parte di un'entità superiore, di più organismi, i quali avrebbero dato origine agli altri organismi appartenenti però allo stesso genere, o sottordine, o ordine, ecc..., secondo la maggiore o minore estensione concessa all'evoluzione, escluso però l'uomo, non solo quanto all'anima, ma anche quanto al corpo.Gli approcci filosofici rispettivamente teista e teleologico non dovrebbero essere confusi con l'approccio utilizzato dal metodo scientifico. Gli stessi esponenti dell'evoluzionismo teistico sostengono che si dovrebbe sempre distinguere, nelle riflessioni filosofiche e teleologiche, tra la vita intesa come fenomeno biologico della vita, da un lato, e la vita intesa come l'insieme delle vicende e delle esperienze di un singolo individuo, dall'altro; E mentre all'indagine scientifica spetterebbe il compito della spiegazione del fenomeno biologico della vita, alla teleologia spetterebbe la comprensione della vita intesa come la comprensione dell'insieme delle vicende e delle esperienze di un singolo individuo, le quali si collocherebbero in una dimensione personale, nella quale viene assegnato un ruolo anche ai sentimenti religiosi. Alcuni filosofi hanno criticato tale posizione definendola una ingerenza della Chiesa all'interno della comunità scientifica. L'evoluzionismo teistico poggia il suo paradigma su due pilastri portanti: Interdisciplinarità – che viene proposta come esercizio dello sguardo al fine di renderlo capace di considerare l'oggetto di studio, cioè la persona umana, da diverse angolazioni metodologiche e ottenerne, in questo modo, una visione sintetica più completa.Quest'approccio solleva problemi riguardanti i metodi, fondamenti e presupposti delle diverse scienze, e afferma e sottolinea una evidenza di complementarità tra esse e, quindi, si propone di correggere i pregiudizi identificati come causa dell'isolamento tra le varie discipline. Viene sottolineata, inoltre, la necessità di evitare di ridurre alcune scienze ad altre, specialmente le scienze naturali e le scienze umane. Compatibilità – che si richiede sussista tra le interpretazioni teoretiche, scientifiche e filosofiche delle evidenze sperimentali; il Teismo evoluzionista pone una distinzione fra una teoria di natura più propriamente scientifica (la quale va ricercata in autori come Lamarck, Darwin e Wallace) e un sistema filosofico che si vuole applicare a tutta la realtà (come in Herbert Spencer e, in qualche modo, anche in Pierre Teilhard de Chardin). La lettura materialistica o quella anti-finalistica dell'evoluzione (contro il Disegno intelligente, per esempio) appartengono alla letteratura scientifica in senso proprio, divulgata da riviste quali Nature e Science.Una lettura filosofica materialistica e anche quella esclusivamente finalistica del creazionismo sono viste come non compatibili con la fede cristiana, in quanto quella materialistica viene rimproverata di escludere la sfera spirituale dell'uomo, mentre il finalismo puro del creazionismo viene considerato in contrasto con la spiegazione razionale delle evidenze sperimentali, pertanto ad entrambe viene imputato di giungere ad una specie di "suicidio epistemologico".

Sin dalla pubblicazione de L'origine delle specie di Charles Darwin nel 1859, le gerarchie della Chiesa cattolica hanno lentamente definito e rifinito la loro posizione sull'evoluzione, evitando inizialmente di prendere una posizione ufficiale, contrariamente a quanto fecero le chiese protestanti, che, maggiormente legate ad una interpretazione letterale della Bibbia, immediatamente avversarono il pensiero darwiniano. Fino ai primi anni del XX secolo, nel mondo cattolico si riscontrava una generale ostilità all'evoluzionismo; tuttavia, in quel periodo la Chiesa non prese mai una posizione ufficiale sulla questione. Nel corso del Novecento alcune alte gerarchie ecclesiastiche con pubbliche affermazioni e documenti ufficiali hanno affermato che la fede cattolica e l'evoluzionismo, in particolare riguardo all'origine dell'uomo, non sono in conflitto; diversi papi si sono esplicitamente espressi favorevolmente riguardo alla conciliabilità dell'evoluzionismo con la fede cattolica. Soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, la teologia cattolica, confrontandosi con la teoria dell'evoluzione, ha fatto importanti progressi ed ha definito alcune fondamentali questioni di fede relative all'origine dell'uomo, all'azione di Dio nel mondo ed alla dottrina sul peccato originale.

L'ebraismo (in ebraico: יהדות?) indica uno stile di vita sia una tradizione culturale diffusa all'interno del popolo ebraico, nelle varie comunità presenti in tutti i paesi del mondo. Come religione l'odierno ebraismo, detto anche ebraismo rabbinico, è l'evoluzione maggioritaria della religione biblica, frutto secondo la tradizione, dell'alleanza (Berit) tra Dio, indicato nella Torah con il nome di Yahweh, e il popolo ebraico. I suoi testi fondamentali sono la Torah, il Tanakh e la tradizione orale supplementare, rappresentata dai testi della Mishnah e del Talmud.