- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

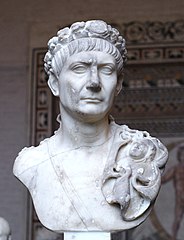

Marco Ulpio Nerva Traiano (in latino: Marcus Ulpius Nerva Traianus; nelle epigrafi: IMPERATOR • CAESAR • DIVI • NERVAE • FILIVS • MARCVS • VLPIVS • NERVA • TRAIANVS • OPTIMVS • AVGVSTVS • FORTISSIMVS • PRINCEPS • GERMANICVS • DACICVS • PARTHICVS; Italica, 18 settembre 53 – Selinunte in Cilicia, 8 agosto 117) è stato un imperatore romano, regnante dal 98 al 117. Traiano nacque in provincia, provenendo da una colonia di Italici denominata Italica nella Hispania Bætica (attuale Andalusia, Spagna) dove la Gens Ulpia di cui faceva parte si era trasferita dall'Umbria, in particolare da Todi. Valente militare e popolare comandante, venne adottato da Nerva nel 97, succedendogli due anni dopo. Esaltato già dai contemporanei e ricordato dagli storici antichi come Optimus princeps ovvero il migliore tra gli imperatori romani, da molti storici moderni ed esperti è considerato, in virtù del suo operato e delle sue grandi capacità come generale, amministratore e politico, come uno degli statisti più completi e parsimoniosi della storia, e uno dei migliori imperatori romani. Egli era divenuto un importante generale durante il regno dell'imperatore Domiziano, i cui ultimi anni furono segnati da continue persecuzioni ed esecuzioni di senatori romani. Nel settembre del 96, dopo l'assassinio di Domiziano, un vecchio senatore senza figli, Nerva, salì al trono, ma si dimostrò subito impopolare con l'esercito. Dopo un anno breve e tumultuoso al potere, l'opposizione della guardia pretoriana ne aveva ormai indebolito il potere, tanto da costringerlo a difendere il suo ruolo di princeps adottando il più popolare tra i generali del momento, Traiano, e nominandolo suo erede e successore. Nerva morì poco dopo, alla fine di gennaio del 98, lasciando a Traiano l'impero, senza tumulti e opposizioni.

Gaio Plinio Cecilio Secondo, nato Gaio Cecilio (in latino: Gaius Plinius Caecilius Secundus; Novum Comum, 61 o 62 – Bitinia o forse Roma, 114 circa), è stato un avvocato, scrittore e magistrato romano, conosciuto come Plinio il Giovane per distinguerlo dallo zio materno Plinio il Vecchio: lo zio lo adottò dopo la morte del padre, gli diede il proprio nome e si occupò della sua educazione. Autore di varie opere, della sua produzione ci sono pervenuti il Panegirico di Traiano (Traianii laudatio) e un epistolario in X libri (Epistularum libri X). La prima opera è un discorso di ringraziamento (gratiarum actio) in XCV paragrafi, scritto dopo la sua elezione a console, con cui celebra l'optimus princeps Traiano tracciandone un ritratto di uomo ideale e di sovrano perfetto. La seconda opera, invece, è una raccolta di 371 lettere in X libri, di cui IX sono costituiti da 247 lettere inviate a vari amici, mentre il X contiene la corrispondenza imperiale con Traiano (72 lettere + 50 lettere di risposta), prevalentemente quella tenuta durante il governo di Bitinia e Ponto; l'opera ha un grande valore in quanto è uno dei pochi documenti sopravvissuti che riguardano la relazione tra l'ufficio imperiale e i governatori provinciali. In particolare, la lettera 96 è l'unico documento ufficiale pervenutoci del comportamento delle autorità romane nei confronti dei cristiani. Plinio fu anche amico dello storico Publio Cornelio Tacito e del biografo Gaio Svetonio Tranquillo, in particolare a quest'ultimo diede la sua protezione per entrare nella corte di Traiano.

Il Panegirico di Traiano è l'orazione di ringraziamento pronunciata al Senato il 1º settembre del 100 da Plinio il Giovane, quando assunse la carica di console, che poi rielaborò e ampliò per pubblicarla. Si trasformò in un vero e proprio panegirico dell'imperatore. Traiano viene descritto come l'optimus princeps, voluto dagli dèi per il bene dell'impero, anche se lui, essendo modesto, non pretende onori divini. Vengono descritte le vicende che lo portano all'impero e qui viene fatto l'elogio alla successione per adozione. Questo metodo, secondo Plinio, dà la possibilità di scegliere il migliore tra i cittadini. Poi vengono esaltate le qualità di Traiano: come comandante, la sua generosità, la sua affabilità e modestia. Questo imperatore, con i suoi ottimi provvedimenti, viene contrapposto al tirannico Domiziano. Plinio esalta il rispetto di Traiano per le magistrature e per il Senato, a cui assicura la dignitas e la securitas, mentre Domiziano lo odiava. Tra gli scopi dell'oratore c'è quello di incoraggiare una politica filosenatoria. Egli riconosce all'imperatore il potere assoluto pur richiamandosi alla libertas che quest'ultimo aveva ripristinato, presentandola però come un dono gratuito frutto della generosità del sovrano.

I Mercati di Traiano costituiscono un esteso complesso di edifici di epoca romana nella città di Roma, sulle pendici del colle Quirinale. Dal 2007 ospitano il "Museo dei Fori Imperiali". Il complesso, che in origine si estendeva anche oltre i limiti dell'attuale area archeologica, in zone oggi occupate da palazzi moderni, era destinato principalmente a sede delle attività amministrative collegate ai Fori Imperiali, e solo in misura limitata a attività commerciali, che forse si svolgevano negli ambienti aperti ai lati delle vie interne. Il complesso sorse contemporaneamente al Foro di Traiano, agli inizi del II secolo, per occupare e sostenere il taglio delle pendici del colle Quirinale, ed è separato dal Foro per mezzo di una strada basolata. Riprende la forma semicircolare dell'esedra del foro traianeo e si articola su ben sei livelli. Le date dei bolli laterizi sembrano indicare che la costruzione risalga in massima parte al regno di Traiano e forse è da attribuire al suo architetto, Apollodoro di Damasco, sebbene sia possibile che il progetto fosse già stato concepito sotto Domiziano, alla cui epoca potrebbe essere attribuito almeno l'inizio dei lavori di sbancamento.

I Fori Imperiali costituiscono una serie di cinque piazze monumentali edificate nel corso di un secolo e mezzo (tra il 46 a.C. e il 113 d.C.) nel cuore della città di Roma da parte di Giulio Cesare e degli imperatori Augusto, Vespasiano, Nerva e Traiano. Di essi non fa invece parte il Foro Romano, ossia la vecchia piazza repubblicana, la cui prima sistemazione risale all'età regia (VI secolo a.C.) e che era stato per secoli il centro politico, religioso ed economico della città, ma che non ebbe mai un carattere unitario. Sotto Cesare e Augusto, la costruzione della Basilica Giulia e il rifacimento della Basilica Emilia, che delimitavano i lati lunghi della piazza, diedero tuttavia al Foro una certa regolarità.

La conquista della Dacia da parte dell'Impero romano si realizzò negli anni compresi tra il 101 ed il 106, attraverso lo scontro tra l'esercito romano, guidato dall'imperatore Traiano, e i Daci di re Decebalo. L'esito finale della guerra fu la sottomissione della Dacia, l'annessione all'Impero romano e la sua trasformazione in provincia. La guerra conobbe essenzialmente due fasi: nella prima, l'imperatore Traiano, che voleva vendicare le sconfitte subite un quindicennio prima, sotto l'imperatore Domiziano, compì un'avanzata nel territorio dei Daci a scopo intimidatorio, forse anche con l'obiettivo, non tanto nascosto, di rendersi conto delle eventuali difficoltà in caso di conquista; nella seconda fase, il venir meno da parte del re dei Daci agli accordi siglati solo un paio d'anni prima, costrinse Traiano ad occupare la Dacia in modo permanente, inglobandola nel già vasto Impero romano. Questa annessione, però, generò negli anni un problema strategico di non facile soluzione. L'essere stata costretta, Roma, a costituire un "saliente" oltre il Danubio, difficilmente difendibile in quell'enorme e mutevole "mare di barbari" (tra Germani e Sarmati), rese necessario il dispiegamento nell'area di mezzi militari crescenti (fino a 50 000 armati) con il conseguente lievitare degli esborsi finanziari.

La Colonna Traiana è un monumento innalzato a Roma per celebrare la conquista della Dacia (attuale Romania) da parte dell'imperatore Traiano: rievoca infatti tutti i momenti salienti di quella espansione territoriale. Si tratta della prima colonna coclide mai innalzata. Era collocata nel Foro di Traiano, in un ristretto cortile alle spalle della Basilica Ulpia fra due (presunte) biblioteche, dove un doppio loggiato ai lati ne facilitava la lettura. È possibile che una visione più ravvicinata si potesse avere salendo sulle terrazze di copertura della navata laterale della Basilica Ulpia o su quelle che probabilmente coprivano anche i portici antistanti le due biblioteche. Una lettura "abbreviata" era anche possibile senza la necessità di girare intorno al fusto della colonna per seguire l'intero racconto, seguendo le scene secondo un ordine verticale, dato che la loro sovrapposizione nelle diverse spire sembra seguire una logica coerente. Fu una novità assoluta nell'arte antica e divenne il punto di arrivo più all'avanguardia per il rilievo storico romano. Nella Colonna Traiana si assiste, per la prima volta nell'arte romana, a un'espressione artistica autonoma in ogni suo aspetto, anche se culturalmente in continuazione con il ricco passato.

Publio Elio Traiano Adriano, noto semplicemente come Adriano (in latino: Publius Aelius Traianus Hadrianus; Italica, 24 gennaio 76 – Baia, 10 luglio 138), è stato un imperatore romano, della dinastia degli imperatori adottivi, che regnò dal 117 alla sua morte. Successore di Traiano, fu uno dei "buoni imperatori" secondo lo storico Edward Gibbon. Colto e appassionato ammiratore della cultura greca, viaggiò per tutto l'impero e valorizzò le province. Fu attento a migliorare le condizioni dei militari. In Britannia costruì un vallo fortificato, il Vallo di Adriano. Inaugurò una nuova strategia militare per l'impero: all'espansione e alla conquista sostituì il consolidamento dei confini e della loro difesa. Mantenne le conquiste di Traiano, a parte la Mesopotamia che assegnò a un sovrano vassallo. Il suo governo fu caratterizzato da tolleranza, efficienza e splendore delle arti e della filosofia. Grazie alle ricchezze provenienti dalle conquiste, Adriano ordinò l'edificazione di molti edifici pubblici in Italia e nelle province, come terme, teatri, anfiteatri, strade e porti. Nella villa che fece costruire a Tivoli riprodusse i monumenti greci che amava di più e trasformò la sua dimora in museo. L'imperatore lasciò un segno indelebile anche a Roma, con l'edificazione del Mausoleo, la Mole Adriana, e con la ricostruzione del Pantheon, distrutto da un incendio.