- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La filosofia del linguaggio si occupa del linguaggio umano e dei suoi sistemi di comunicazione. Poiché indaga le relazioni tra linguaggio, pensiero e realtà la filosofia del linguaggio si pone al confine con altre discipline quali la psicologia, metafisica, l'epistemologia, la logica, la linguistica, la semiotica. Studia quindi il rapporto tra segno e significato e la capacità umana di usarli nella comunicazione.

In semiotica, il segno è definito "qualcosa che sta per qualcos'altro, a qualcuno in qualche modo". È considerato una unità discreta di significato: un sistema, composto da un segnale, una referenza e un referente, che rinvia ad un contenuto. La semiotica studia la capacità del segno di dare la possibilità a chi interpreta di comprenderne il contenuto. Secondo Louis Hjelmslev, il segno può essere definito anche come espressione di un contenuto. Secondo Charles Peirce un sinonimo di sign è representamen. Secondo Ferdinand de Saussure, il segno è l'unione di significante e significato.

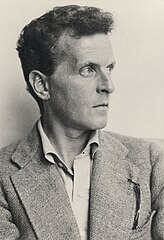

Ludwig Josef Johann Wittgenstein (Vienna, 26 aprile 1889 – Cambridge, 29 aprile 1951) è stato un filosofo, ingegnere e logico austriaco, autore in particolare di contributi di capitale importanza alla fondazione della logica e alla filosofia del linguaggio e considerato da alcuni, specialmente nel mondo accademico anglosassone, il massimo pensatore del XX secolo. Unico libro pubblicato in vita da Wittgenstein fu il Tractatus logico-philosophicus, dedicato alla memoria del suo amico David Pinsent, e la cui prefazione venne curata dal filosofo e matematico Bertrand Russell. Le raccolte di appunti, lezioni, diari, lettere – che costituiscono tutto il resto della sua vastissima opera, detta nel complesso il secondo Wittgenstein – vennero pubblicati solo dopo la sua morte.

John Langshaw Austin (Lancaster, 26 marzo 1911 – Oxford, 8 febbraio 1960) è stato un filosofo e linguista inglese.

Il Cratilo ( ) un dialogo di Platone. In esso trattato il problema del linguaggio, o meglio, della correttezza dei nomi. Protagonisti del dialogo sono Socrate, Ermogene e Cratilo. La maggior parte degli studiosi moderni concorda sul fatto che venne scritto principalmente durante il cosiddetto periodo di mezzo di Platone.