- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

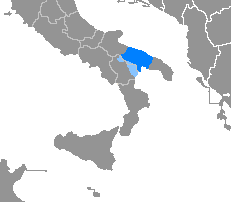

La Puglia (AFI: /ˈpuʎʎa/; Apulia in latino, Iapyghia, Ἰαπυγία in greco antico, Pùgghie, Puie o Puje in pugliese, Puja in salentino, Pulia in arbëreshë e Poulye in francoprovenzale) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia meridionale di 3 936 149 abitanti, con capoluogo Bari. Confina a nord-ovest con il Molise e a ovest con la Campania e la Basilicata ed è bagnata dal mare Adriatico a est e nord e dal mar Ionio a sud. Fino alla prima metà del XX secolo per descrivere la regione era utilizzato l'equivalente toponimo, declinato al plurale, Puglie, tuttora presente nella toponomastica della zona in Tavoliere delle Puglie e, sino al 1931 in Bari delle Puglie, nome ufficiale dell'attuale capoluogo amministrativo. Comprende la città metropolitana di Bari (capoluogo) e le province di Foggia, Barletta-Andria-Trani, Taranto, Brindisi e Lecce. La Puglia è la regione più orientale d'Italia: la località più a est è Punta Palascìa (Otranto), distante 72 chilometri da Capo Linguetta, la punta più settentrionale della Penisola di Karaburun, in Albania, e 80 chilometri dall'isola greca di Fanò.

Pontito (si pronuncia Pontìto, põnˈtito) è una frazione del comune di Pescia, in provincia di Pistoia, Toscana. È una delle località dette Dieci castella della Valleriana, altrimenti denominata Svizzera Pesciatina. Il borgo si trova arroccato su di un colle a 745 metri d'altitudine, ed è caratterizzato da una forma urbana "a campana", ricavata in conformità alle caratteristiche della collina su cui è sorto. Nel 1763 vi nacque lo scrittore Lazzaro Papi.

Ponte Buggianese ('ponte budd͡ʒa'nese, il Ponte in dialetto locale) è un comune italiano di 8 854 abitanti della provincia di Pistoia in Toscana.

I Magnani, di origine imolese si stabilirono in Valdinievole alla fine del XVIII secolo, ove grazie alla loro capacità mercantile e imprenditoriale, rilanciarono l'antica attività manifatturiera della carta, divenendo in breve una delle famiglie più visibili e facoltose della Toscana.

La fusione di comuni italiani nell'ordinamento statale e nel diritto amministrativo italiano è l'unione fisico-territoriale fra due o più comuni contigui. La fusione tra questi enti locali, introdotta con la Legge sulle Autonomie locali n. 142 del 1990, è disciplinata dal Testo Unico degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; in particolare, la materia è trattata nell'articolo 15 di tale testo unico, che tra l'altro prevede come, ad eccezione delle fusioni tra più comuni, non possano esserne istituiti di nuovi con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. In base all'articolo 133 della Costituzione della Repubblica Italiana, dette modificazioni devono essere deliberate dalla Regione, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalle leggi regionali. La Corte costituzionale ha depositato, il 24 marzo 2015, la sentenza n. 50/2015 con la quale si è pronunciata sui ricorsi presentati da quattro Regioni (Veneto, Campania, Puglia, Lombardia) contro 58 commi (dei 151 originari, ma poi accresciuti in numero dalle successive modifiche legislative) dell'unico articolo della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio), discussi in udienza pubblica il 24 febbraio dello stesso anno; in sostanza la Corte afferma che la competenza per le fusioni per incorporazione resta dello Stato, potendo le Regioni legiferare solo sulla fusione "tradizionale" con nascita di un nuovo comune.

Ferdinando Carlo di Gonzaga-Nevers, Carlo III, (Revere, 31 agosto 1652 – Padova, 5 luglio 1708), fu il decimo e ultimo duca di Mantova e del Monferrato, duca di Guastalla (1678-1692), duca di (Charleville) e principe d'Arches.

Ferdinand Gregorovius (Neidenburg, 19 gennaio 1821 – Monaco di Baviera, 1º maggio 1891) è stato uno storico e medievista tedesco famoso per i suoi studi sulla Roma medievale. È anche molto noto per i suoi Wanderjahre in Italien ("Pellegrinaggi in Italia"), i resoconti dei suoi viaggi in Italia pubblicati tra il 1856–1877, in cinque volumi, in cui descrive località, curiosità e personaggi d'Italia.

I dialetti della Puglia centrale sono un insieme di dialetti parlati nella fascia centrale della Puglia. Le aree interessate sono la città metropolitana di Bari, la provincia di Barletta-Andria-Trani, della provincia di Taranto e parzialmente alcuni comuni del nord brindisino. Questi dialetti hanno come origine comune il latino, spesso nella forma volgarizzata (precursore dell'attuale italiano), con un precedente substrato illirico modificatosi nel corso del tempo grazie anche agli apporti linguistici ricevuti dalle popolazioni straniere che si sono avvicendate nell'area geografica interessata: svevi, spagnoli, francesi, arabi, greci e germanici, che hanno contribuito a caratterizzarne l'inflessione per molti incomprensibile, soprattutto in relazione al livello fonetico dell'analisi linguistica. È caratterizzato da variazioni percettibili per ogni comune, alle volte anche singolari e con tratti non comuni, soprattutto per quanto concerne le vocali accentate e i dittonghi, essendo una varietà linguistica non standardizzata.

Canosa di Puglia (IPA: [ka no za di'pu a], Quan use in apulo-barese, fino al 1863 chiamata Canosa) un comune italiano di 29 588 abitanti della provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia. collocata sul margine nord-occidentale dell'altopiano delle Murge da cui domina la valle dell'Ofanto e l'estesa pianura del Tavoliere delle Puglie, spaziando dal monte Vulture al Gargano, alla costa adriatica. Canosa considerata uno dei principali centri archeologici della Puglia e rappresenta uno dei casi pi significativi di citt a lunghissima continuit di insediamento. Reperti e vasi canosini sono in tutti i principali musei (come i vasi antropomorfi permanentemente esposti al British Museum) e collezioni private del mondo ma, naturalmente, testimonianze del suo passato sono disseminate nella citt attuale e nel territorio circostante.