- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La storia della scienza riguarda le vicende, i personaggi e le scoperte che hanno contribuito al progresso scientifico. Essa ha prodotto quella che oggi è considerata la scienza moderna, ossia un corpo di conoscenze empiricamente controllabile, una comunità di studiosi e una serie di tecniche per investigare l'universo note come metodo scientifico, che si è evoluto a partire dai loro precursori, risalendo fino alla preistoria. La rivoluzione scientifica vide l'introduzione del moderno metodo scientifico a guidare il processo di valutazione della conoscenza. Questo cambiamento è considerato così fondamentale che le indagini ad esso precedenti sono per lo più considerate prescientifiche. Molti, tuttavia, ritengono che la filosofia naturale antica possa rientrare all'interno del campo di competenza della storia della scienza.

Per scienza si intende un sistema di conoscenze ottenute attraverso un'attività di ricerca prevalentemente organizzata con procedimenti metodici e rigorosi, coniugando la sperimentazione con ragionamenti logici condotti a partire da un insieme di assiomi, tipici delle scienze formali. Uno dei primi esempi del loro utilizzo lo si può trovare negli Elementi di Euclide, mentre il metodo sperimentale, tipico della scienza moderna, venne introdotto da Galileo Galilei, e prevede di controllare continuamente che le osservazioni sperimentali siano coerenti con le ipotesi e i ragionamenti svolti. Il suo obiettivo è di pervenire a una descrizione verosimile, con carattere predittivo, della realtà e delle leggi che regolano l'apparenza dei fenomeni. Le discipline scientifiche possono essere suddivise in tre categorie: le scienze formali, le scienze empiriche e le scienze applicate. Le prime, di cui fa parte anche la matematica, costruiscono teorie astratte. Le seconde, a loro volta suddivise in scienze naturali (fisica, chimica, biologia, scienze della terra) e scienze sociali, studiano la natura a partire da osservazioni empiriche. Le terze (es. ingegneria, medicina), servendosi dei risultati delle prime due, fanno progredire la tecnologia e l'industria sviluppando nuovi prodotti e servizi. Si tratta comunque di categorie strettamente interconnesse.L'insegnamento della scienza e la ricerca scientifica vengono praticati prevalentemente nelle università, negli istituti di ricerca e nelle imprese. Vengono detti scienziati tutti coloro che si dedicano alla ricerca di nuove conoscenze utilizzando metodi scientifici. La scienza moderna si sviluppa in modo particolare a partire dalla rivoluzione scientifica del XVI secolo con l'accumulo di conoscenze nei più svariati ambiti del sapere. La storia della scienza ne descrive lo sviluppo nel tempo.

La chimica (da kemà, il libro dei segreti dell'arte egizia, da cui l'arabo "al-kimiaa" "الكيمياء") è la scienza che studia la composizione della materia ed il suo comportamento in base a tale composizione, definita anche come "la scienza centrale" (in inglese "central science") perché connette le altre scienze naturali, come l'astronomia, la fisica, le scienze dei materiali, la biologia e la geologia.

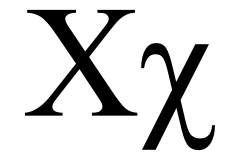

Chi (maiuscolo Χ; minuscolo χ) è la ventiduesima lettera dell'alfabeto greco. Ha un valore numerale di 600. Nell'alfabeto fonetico internazionale trascrive la consonante fricativa uvulare sorda /χ/. Se scritta in carattere minuscolo, il grafema della lettera chi (χ) si distingue dalla X dell'alfabeto latino, perché la lettera è scritta con gli estremi del tratto destro arrotondati, come si vede in figura a lato. La X latina equivale alla lettera Xi (csi; maiuscolo Ξ, minuscolo ξ) dell'alfabeto greco. Nel greco antico la "chi" era una consonante occlusiva velare aspirata /kh/. Nel greco moderno, davanti a vocali palatali e, i, y (pron. /i/) e i dittonghi ei, oi (pron. /i/) e ai (pron. /ɛ/) viene pronunciata come fricativa palatale sorda cioè il ch nel pronome tedesco ich o come alcuni varianti di 'h' nelle parole inglese 'hew' o 'human', ma davanti a vocali velari (a, o, ou) e consonanti, viene pronunciata come fricativa velare sorda cioè il ch nella parola tedesco ach o come nello scozzese loch. Questa lettera, e il suono che rappresenta, fanno anche parte dell'alfabeto calabrese meridionale: è presente in parole come χumara, fiumara; χaccari/χaccare, piegarsi e poche altre, di solito per rappresentare l'evoluzione del nesso latino "fl-". La sua presenza è dovuta sicuramente all'influsso greco bizantino del suo passato. Questo suono non è presente nella fonetica italiana Il Χ maiuscolo viene usato come simbolo: del nome di Gesù Cristo nella cristianità, come nel X-mas inglese.Il χ minuscolo viene usato come simbolo: della variabile casuale chi quadro o test chi quadrato in statistica. della suscettività elettrica (a volte con una e all'apice) e magnetica in fisica. del numero cromatico e dell'indice cromatico di un grafo nella teoria dei grafi. della caratteristica di Eulero nella topologia algebrica. della consonante fricativa uvulare sorda nell'alfabeto fonetico internazionale. Nel sistema numerico duodecimale, il numero 10 si chiama Dek ed il suo simbolo riprende una Chi minuscola ( χ {\displaystyle {\boldsymbol {\chi }}} ). χ {\displaystyle {\boldsymbol {\chi }}} è all'origine del nome della posizione chiastica, della figura retorica del chiasmo, del chiasma cromosomico e del chiasma ottico, struttura anatomica dell'encefalo a forma di X maiuscolo.

Con arte marziale si intende un insieme di pratiche fisiche e mentali legate al combattimento. Originariamente utilizzate per aumentare le possibilità di vittoria del guerriero in battaglia, oggi sono una forma di percorso di miglioramento individuale e di attività fisica completa oltre che per difesa personale.Il termine è entrato nell'uso comune agli inizi degli anni sessanta quando vennero introdotte in occidente le arti marziali orientali e talvolta viene associata solo a queste ed in particolare alle arti marziali cinesi, giapponesi e coreane. In realtà già dal 1500 i sistemi di combattimento in Europa venivano definiti in questo modo; un manuale inglese di scherma del 1639 in particolare lo utilizzava riferendosi specificatamente alla "scienza e arte" del duello di spade, facendolo derivare dal latino poiché "arte marziale" significa letteralmente "arte di Marte", il dio romano della guerra.Oggi, le arti marziali vengono studiate per varie ragioni: ottenere abilità di combattimento, autodifesa, sport, salute fisica e forma di ginnastica, autocontrollo, meditazione, responsabilizzazione sull'uso della forza, acquisire confidenza col proprio corpo, sicurezza nelle proprie capacità e consapevolezza dei propri limiti. A questo scopo in Giappone e in Cina, si pratica il taiso un particolare tipo di allenamento associato alla preparazione atletica di chi pratica arti marziali. Alcune arti marziali sono considerate "tradizionali" e sono legate ad uno sfondo etnico, religioso o culturale, mentre altre sono moderni sistemi sviluppati da un fondatore o da un'associazione.

Antonio Renato Toniolo (Pisa, 7 aprile 1881 – Bologna, 9 maggio 1955) è stato un geografo italiano. Laureato in Scienze naturali a Pisa nel 1904 con il Prof. Mario Canavari andò a studiare a Firenze alla scuola di Carlo De Stefani e Olinto Mannelli e a Padova come assistente di Luigi De Marchi dal 1907 al 1914. Conseguita la libera docenza nel 1912 passa a Firenze invitato con l'incarico dell'insegnamento di Geografia nell'Istituto Superiore di Magistero. Poco dopo vinceva il concorso per la cattedra nella università di Pisa insegnando dal 1922 al 1936, e di Bologna, dal 1936 al 1955. Autore di oltre 150 studi su tutte le discipline del settore geografico, dalla Limnologia alla Geomorfologia, dalla Geografia umana alla Geografia fisica e alla Fitogeografia, fu riconosciuto per molti anni come il vero maestro della geografia italiana. Noto soprattutto per il suo Compendio di geografia generale, la cui prima edizione risale al 1939, fu anche fra il 1946 e il 1955 direttore del Centro per la geografia fisica del CNR.

L'accademia di belle arti, in Italia, una tipologia di istituzione di alta cultura (istituto universitario), parte del comparto universitario dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), dedicato all'arte visiva, all'arte applicata e alla storia dell'arte. Le accademie possono rilasciare diplomi accademici di primo livello (laurea) e di secondo livello (laurea magistrale) mentre il previgente ordinamento, ai fini dei pubblici concorsi e dell'insegnamento, equiparato sia ai diplomi accademici di secondo livello sia alle attuali lauree magistrali universitarie. La prima accademia d'arte del mondo fu quella istituita a Firenze da Giorgio Vasari nel 1563.

L'Accademia della Crusca (spesso anche solo la Crusca) è un'istituzione italiana che raccoglie studiosi ed esperti di linguistica e filologia della lingua italiana. Rappresenta una delle più prestigiose istituzioni linguistiche d'Italia e del mondo.Nata a Firenze ad opera di Leonardo Salviati come informale gruppo di amici (la "brigata dei crusconi") dediti, in contrapposizione alla pedanteria dell'Accademia fiorentina, a discorsi giocosi (le "cruscate"), l'Accademia si costituì ufficialmente il 25 marzo 1585, con una cerimonia inaugurale che seguiva di due anni il periodo in cui i suoi membri iniziarono a pensare alla possibilità di organizzarsi intorno a uno statuto (adunanza del 25 gennaio 1583).La Crusca è la più antica accademia linguistica del mondo (1583). Nei suoi oltre quattro secoli di attività si è sempre distinta per lo strenuo impegno a mantenere "pura" la lingua italiana, pubblicando, già nel 1612, la prima edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca, che servì da esempio lessicografico anche per le lingue francese, tedesca e inglese. Nel 1636, il cardinale Richelieu creò l'Académie française sul modello dell'Accademia della Crusca.Fa oggi parte della Federazione Europea delle Istituzioni Linguistiche Nazionali, il cui compito è quello di elaborare una linea comune di protezione di tutte le lingue nazionali europee. Per l'Italia partecipano alla Federazione l'Accademia della Crusca e l'Opera del Vocabolario Italiano del CNR (iniziativa avviata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, peraltro proprio in collaborazione con l'Accademia della Crusca).Negli anni 2010-11 fu ventilata l'ipotesi di chiusura dell'istituto per motivi economici in seguito alla crisi finanziaria che investì l'Italia.