- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Merope è una tragedia in versi sciolti in lingua italiana del marchese Scipione Maffei (1675-1755), che venne rappresentata per la prima volta a Modena nel 1713. Apparsa subito dopo il periodo di stagnazione del XVII secolo delle lettere italiane, ottenne un vasto successo in tutta Europa. Ebbe più di sessanta edizioni e fu ampiamente tradotta (in Francia, fu ripresa da Voltaire). Sui palcoscenici ottenne un successo senza precedenti ed esercitò una forte influenza sullo sviluppo del teatro italiano.

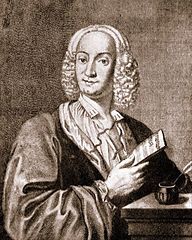

La fida ninfa (RV 714) è un dramma per musica in tre atti di Antonio Vivaldi su libretto di Scipione Maffei. Rappresentata in occasione dell'apertura del Teatro Filarmonico di Verona, l'allestimento fu curato da Francesco Galli Bibiena. Il libretto de La fida ninfa era stato stampato, a cura di Giulio Cesare Becelli, assieme ad opere teatrali di Scipione Maffei, fra cui la Merope, nel 1730

L'inizio dell'attività letteraria di Alessandro Manzoni viene fatto risalire al primo decennio del XIX secolo. Del corpus letterario di Manzoni si dà qui di seguito conto singolarmente, opera per opera.

Il museo lapidario maffeiano, fondato nella prima metà del Settecento dall'erudito veronese Scipione Maffei, è una delle più antiche istituzioni pubbliche museali europee, situata nel cuore del centro storico di Verona, all'interno delle mura comunali, prospiciente piazza Bra e a pochi passi dall'Arena di Verona. Esso nacque dal lungo e appassionato lavoro del Maffei, che raccolse centinaia di iscrizioni e affidò all'architetto e pittore Alessandro Pompei l'edificazione di un luogo adatto all'esposizione e alla conservazione dei reperti, in quanto convinto dell'importanza di condividere liberamente la conoscenza con il pubblico, tanto che decise di chiamare questa istituzione Museum Veronense, ovvero "museo della città di Verona". Data la sua importanza divenne una delle tappe obbligate del Grand Tour, che vedeva numerosi turisti stranieri nordeuropei (e tra loro il poeta tedesco Goethe, che visitò e scrisse del museo) visitare l'Italia per avere una conoscenza più diretta dell'arte antica.

Merope è una tragedia del 1782 di Vittorio Alfieri. Peculiarità dell'opera sono il lieto fine e la figura materna che sta per condannare a morte il proprio figlio, ignara della sua identità. La vicenda di Merope, regina messenica nella mitologia greca, era già stata ripresa da Scipione Maffei in una tragedia con lo stesso titolo, molto celebrata ai suoi tempi.

Giulio Cesare Becelli (Verona, 1686 – Verona, 1750) è stato un letterato, archivista, traduttore, poeta, commediografo, librettista e critico italiano, esponente di primo piano del Purismo in letteratura.

Apostolo Zeno (Venezia, 11 dicembre 1668 – Venezia, 11 novembre 1750) è stato un poeta, librettista, giornalista e letterato italiano.

Le prime notizie relative all’Accademia Filarmonica di Verona, la più antica accademia musicale europea, risalgono al 1543, anno in cui il sodalizio si fuse con l’Accademia Incatenata. Nel giro di pochi anni il prestigio dell’Accademia Filarmonica si accrebbe a tal punto che essa inglobò in sé altre realtà scaligere di simile natura, come avvenuto con l’Accademia “alla Vittoria” (1584). Dedita alla cultura e alla pratica della musica e del canto, già dalla metà del Cinquecento assunse una posizione di rilievo fra i principali centri di irradiazione del madrigale, soprattutto in virtù della prassi esecutiva a voci e strumenti, come ricordato da Ercole Bottrigari ne Il Desiderio. Dopo un periodo di relativa stasi seguito all’epidemia di peste che nel 1630 colpì il territorio veronese, l’attività dell’Accademia Filarmonica riprese vigore all’inizio del Settecento, soprattutto sotto l’impulso di Scipione Maffei, grande erudito di respiro europeo e vero e proprio cuore e anima della “Compagnia” per tutta la prima metà del secolo. A lui si devono l’edificazione del Teatro Filarmonico, progettato da Francesco Galli Bibiena e inaugurato il 6 gennaio 1732 con La fida ninfa di Antonio Vivaldi (su libretto dello stesso Maffei), e l’ampliamento della raccolta lapidaria nata nel 1612 a seguito dell’affidamento alla Filarmonica da parte dei Rettori veneti della collezione del canonico Nichesola, fino a farla diventare l’attuale Museo Lapidario Maffeiano. Ultimato nel 1749 su disegno dell’accademico Alessandro Pompei, il Lapidario è il primo museo sorto in Italia con precisi intenti conservativi e didattici aperto al pubblico. Distrutto da un incendio nel 1749, il Teatro Filarmonico fu presto riedificato e già nel 1754 vi si allestirono Lucio Vero di D. Perez e Alessandro nelle Indie di J. A. Hasse. All’inizio dell’Ottocento l’Accademia Filarmonica si trasformò di fatto in società di palchettisti, divenendo la gestione del Teatro l’attività predominante dei soci, assieme alla cura dell’orchestra stabile, ribadendo la posizione di guida di gran parte della vita musicale veronese ricoperta dal sodalizio fin dalla sua fondazione. Il 23 febbraio 1945 a seguito di un bombardamento alleato, il Teatro Filarmonico fu nuovamente distrutto. Ricostruito su progetto di Vittorio Filippini, che riprende l’originaria foggia bibienesca, fu riaperto al pubblico nel 1975. A testimonianza dell’illustre passato dell’Accademia Filarmonica di Verona e del suo primato fra le accademia musicali rimane il suo patrimonio storico, formato da Biblioteca, Archivio storico e Collezione di strumenti musicali. La Biblioteca e la Collezione costituiscono un caso raro nel panorama delle raccolte musicali perché non create con fini museali-collezionistici ma sorte e sviluppatesi spontaneamente come dotazione d’uso dell’Accademia tra la seconda metà del Cinquecento e gli anni Trenta del secolo successivo e conservatesi pressoché integre fin ai nostri giorni. La Collezione custodisce alcuni strumenti di assoluta eccellenza, quali gli unici due esemplari conosciuti di doppinone, la tromba ‘annodata’ di Anton Schnitzer ‘Padre’ (1585), il secondo e il terzo trombone più antichi conosciuti e 12 flauti traversi rinascimentali, pari a circa un quarto di quelli attualmente esistenti. La vocazione musicale e culturale dell’Accademia Filarmonica di Verona, che non si è mai interrotta, in anni recenti ha trovato riscontro nella rassegna concertistica Le Nuove Musiche, dedicata al repertorio rinascimentale e barocco, e ne Gli incontri dell’Accademia, cicli di conferenze-concerto vocate alla diffusione del sapere musicale. Vertice dell’attività concertistica è Il Settembre dell’Accademia, festival di grandi orchestre e interpreti internazionali giunto nel 2016 alla venticinquesima edizione e che ha visto succedersi sul palco del Teatro Filarmonico, fra gli altri, orchestre e direttori del calibro di Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, Filarmonica della Scala, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Pierre Boulez, Antonio Pappano, Georges Prêtre e Riccardo Muti. Numerose e qualificate sono le iniziative editoriali promosse dall’Accademia Filarmonica, tra le quali spiccano la collana di studi e ricerche Le imprese e quella musicale Biblioteca in musica, che propone in prima registrazione assoluta musiche conservate nella biblioteca del secolare sodalizio. A queste si sono recentemente aggiunti i tre volumi degli Atti dell’Accademia Filarmonica di Verona, primo risultato di un progetto nato da una partnership fra Accademia Filarmonica, Fondazione Cariverona e Conservatorio “Dall’Abaco” di Verona e che prevede la pubblicazione in edizione diplomatica dei documenti conservati presso l’Archivio storico della Filarmonica. L’Accademia Filarmonica di Verona è un ente di diritto privato che sostiene le proprie attività culturali e musicali coi propri mezzi finanziari.