- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Marco Giunio Bruto (in latino: Marcus Iunius Brutus, pronuncia classica o restituta: [ˈmaːrkʊs ˈjuːnɪ.ʊs ˈbruːtʊs]; Roma, 85 a.C. o 79-78 a.C. – Filippi, 23 ottobre 42 a.C.), ufficialmente noto dopo l'adozione come Quinto Servilio Cepione Bruto (Quintus Servilius Caepio Brutus), è stato un politico, oratore, filosofo e studioso romano, senatore della tarda Repubblica romana e uno degli assassini di Giulio Cesare; fu difatti una delle figure preminenti della congiura delle Idi di Marzo assieme a Gaio Cassio Longino e a Decimo Bruto.

La Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) è l'unica federazione riconosciuta dal CONI per organizzare e normare lo sport della danza sportiva e del cheerleading in Italia. Con delibera 1355 del 26 giugno 2007, il Consiglio Nazionale del CONI ha riconosciuto la FIDS quale federazione sportiva Nazionale, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 punto c dello Statuto del CONI ed in applicazione a quanto previsto dall'articolo 15 comma 3 e 4 del Decreto Lgs. 23 luglio 1999, nº 242 e successive modifiche e integrazioni.

La danza sportiva rappresenta la trasposizione del ballo, generalmente di coppia, da disciplina artistica in disciplina sportiva, con proprie regole, competizioni e gare agonistiche, il cui livello varia dall'amatoriale all'agonistico, suddiviso in varie classi che sono: D, C, B3, B2, B1, A, A2, A1, AS. Le discipline riconosciute dal CONI nel vasto panorama agonistico della danza sportiva sono ben 54, articolate tra i settori delle DANZE ARTISTICHE (Accademiche, Coreografiche, Street e Pop Dance, Etniche, Popolari e di Carattere) e delle DANZE DI COPPIA (Internazionali - tra cui Standard, Latine, Jazz, Caraibiche, Argentine e Afrolatine - Nazionali e Regionali). Presente a livello dimostrativo alle Olimpiadi di Sydney, la danza sportiva dal 1997 è uno degli sport dei World Games, i Giochi Mondiali riservati alle discipline riconosciute dal CIO e in attesa di inserimento nei Giochi olimpici. Nel 2018 la danza è stata presente alle Olimpiadi Giovanili (gli Youth Olympic Games di Buenos Aires, dal 6 al 18 ottobre del corrente anno) con i ragazzi della Break Dance. L'ente di riferimento per il ballo da competizione in Italia è la Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS - www.federdanza.it), riconosciuta dal CONI nel 1997 tra le Discipline Associate (DSA) e promossa al massimo livello tra le organizzazioni sportive dal 2007, quale Federazione Sportiva Nazionale (FSN). La “Federdanza” - che riunisce oltre duemila società sportive con più di 120 mila tesserati - regolamenta e organizza le competizioni ufficiali, essendo preposta ad assegnare annualmente i titoli di campione di specialità e a designare gli atleti per la partecipazione ai campionati europei e mondiali delle categorie Children/Juveniles (fino agli 11 anni), Juniores (da 12 a 15 anni), Youth (da 16 a 18 anni), Adulti (da 19 a 34 anni) e Seniores (a partire dai 35 anni).

Le danze medievali hanno lasciato moltissime tracce scritte e, se qualche chronicon dell'epoca ne parla, nessuno le descrive. A questa difficoltà vi si aggiunge il problema del deciframento musicale: la notazione musicale si faceva in quest'epoca tramite un tetragramma (e non pentagramma come oggi), il che rende l'interpretazione delle frasi melodiche abbastanza aleatorie. Le fonti per una comprensione della danza in Europa durante il Medioevo sono perciò limitate e frammentarie, composte perlopiù da qualche raffigurazione in dipinti e miniature; alcuni esempi possono essere le danze e le allusioni sparse nei testi letterari. In Italia, le prime descrizioni dettagliate della danza risalgono appena al 1450, dopo l'inizio del Rinascimento. Se un tempo la danza era vista come un linguaggio del corpo, in relazione anche a particolari manifestazioni di libero sfogo, nell’alto Medioevo «si impianta quell’elemento fondamentale della nostra identità collettiva costituito dal cristianesimo, tormentato dal problema del corpo, glorificato e represso, esaltato e respinto insieme» . Questa concezione ecclesiastica andava nettamente in contrasto con manifestazioni quali le danze dei folli e il Carnevale, anche se come si è visto c’era sempre un margine di tolleranza ed un tentativo di inglobamento di questi festeggiamenti da parte della Chiesa. Con il passare del tempo la sfera della danza, abbandonati gli aspetti grotteschi della festività popolare, fu relegata ad una pratica svolta da una piccola cerchia di persone appartenenti ai ceti dominanti. In particolare dalla fine del XIV secolo il ruolo della danza acquista un’accezione puramente ludica, caratteristica che diventerà la base del ballo di corte quattrocentesco, questo aspetto porterà un cambiamento, non solo nei danzatori, ma anche tra gli spettatori. La differenziazione tra il ballo di corte e la danza popolare, passa attraverso vari aspetti. Innanzitutto si perde la coralità delle danze popolari a vantaggio di coreografie con due o al massimo tre persone. Il contatto fisico, rispecchiando l’ideale di amor cortese, viene fortemente limitato e spesso ci si limita alla sola unione delle mani . Esistono alcuni elementi iconografici, all’interno dei quali è possibile scorgere questi tipi di danze. Un esempio è il Ciclo dei mesi conservato nella Torre dell’Aquila del Buonconsiglio a Trento. Le corti con la stabilizzazione delle comunità urbane, organizzano feste che sono sempre più istituzionali, per fare sfoggio del potere detenuto sulla società e controllarne lo stato attuale. «La capacità di progettare e di realizzare parate, tornei, banchetti e rappresentazioni piene di sfarzo e ben congegnati è infatti una via per mostrare al mondo il proprio potere politico o il proprio prestigio» . In queste feste, che rispetto al passato sono molto più serie, è necessario per i danzatori presentarsi in modo diverso, limando alcuni aspetti dello stile esecutivo dei passi. Durante il Quattrocento avviene il passaggio definitivo dalla libera espressione del corpo, tipica della danza del giullare o dei balli popolari, alla codificazione rigida di un linguaggio coreico definito , la danza viene sottomessa a nuovi e più rigidi codici universali.

Aspasia di Mileto, comunemente nota come Aspasia (AFI: /aˈspazja/; in greco antico: Ἀσπασία, Aspasía; 470 a.C. circa – 400 a.C. circa), fu amante e compagna del politico ateniese Pericle, da cui ebbe un figlio, Pericle il Giovane, anche se non sono noti i dettagli completi del loro stato coniugale. Ionia originaria di Mileto, prese parte alla vita pubblica di Atene nell'età classica. Secondo Plutarco la sua casa divenne un centro intellettuale al punto da attrarre i più noti scrittori e pensatori, tra i quali Socrate che, a sua volta, si ipotizza sarebbe stato influenzato dagli insegnamenti di Aspasia. Essa è menzionata negli scritti di Platone, Aristofane, Senofonte e altri. Sebbene abbia trascorso la maggior parte della sua vita da adulta in Grecia, si conoscono a pieno pochi dettagli della sua vita. Qualche studioso ipotizza che Aspasia fosse una custode di bordello e un'etera. Il ruolo storico di Aspasia fornisce intuizioni essenziali per la comprensione delle donne nell'antica Grecia. Si conosce davvero poco delle donne del suo tempo. La studiosa Madeleine Henry afferma che «fare domande sulla vita di Aspasia è come fare domande su mezza umanità».

Archimede di Siracusa (in greco antico: Ἀρχιμήδης, Archimédēs; Siracusa, 287 a.C. circa – Siracusa, 212 a.C.) è stato un matematico, fisico e inventore siceliota. Considerato come uno dei più grandi scienziati e matematici della storia, contribuì ad avanzare la conoscenza in settori che spaziano dalla geometria all'idrostatica, dall'ottica alla meccanica: fu in grado di calcolare la superficie e il volume della sfera e intuì le leggi che regolano il galleggiamento dei corpi; in campo ingegneristico, scoprì e sfruttò i principi di funzionamento delle leve e il suo stesso nome è associato a numerose macchine e dispositivi, come la vite di Archimede, a dimostrazione della sua capacità inventiva; circondate ancora da un alone di mistero sono invece le macchine da guerra che Archimede avrebbe preparato per difendere Siracusa dall'assedio romano. La sua vita è ricordata attraverso numerosi aneddoti, talvolta di origine incerta, che hanno contribuito a costruire la figura dello scienziato nell'immaginario collettivo. È rimasta celebre nei secoli, ad esempio, l'esclamazione èureka! (εὕρηκα! - ho trovato!) a lui attribuita dopo la scoperta del principio sul galleggiamento dei corpi che ancora oggi porta il suo nome.

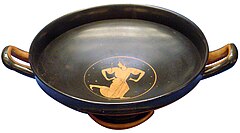

Con il termine antica Grecia (o anche Grecia antica) si indica la civiltà sviluppatasi nella Grecia continentale, in Albania costiera, nelle isole del Mar Egeo, sulle coste del Mar Nero e della Turchia occidentale, nella Sicilia orientale e meridionale, sulle zone costiere dell'Italia Meridionale (complessivamente denominate poi Magna Grecia), in Nordafrica, in Corsica, in Sardegna, sulle coste orientali della Spagna e quelle meridionali della Francia. La cultura greca, nonostante la conformazione geografica del continente favorisse l'insorgere di molteplici unità politiche a sé stanti (le poleis), fu un fenomeno omogeneo, che interessò tutte le genti elleniche, accomunate dalla stessa lingua; attribuiva molta importanza alla conoscenza e alla ricerca della verità: per i greci avvicinarsi alla verità significava avvicinarsi alla divinità, pertanto attribuivano un carattere quasi religioso alla conoscenza e alle scienze; in questo contesto gli antichi greci avevano intuito l'importanza della matematica nella ricerca di una conoscenza più vicina alla verità e questo spiegherebbe come la civiltà greca sia riuscita, nel giro di pochi secoli e con una popolazione limitata in numero, a raggiungere notevoli traguardi nella filosofia, nella matematica e nelle scienze.

L'alimentazione nell'antica Roma era basata su quei cibi resi necessari per la salute del corpo che all'inizio della storia romana si caratterizzavano per la loro semplicità e immediata disponibilità. In seguito, entrando i romani in contatto, commercialmente e militarmente, con culture più evolute, divennero sempre più raffinati nella ricerca dei sapori.

La cucina greca antica era caratterizzata dalla sua frugalità, riflettendo un'economia basata sull'agricoltura povera. Era fondata sulla "triade mediterranea": frumento, olio d'oliva e vino.. La nostra conoscenza dell'antica cucina e delle abitudini alimentari greche deriva da fonti letterarie provenienti per lo più dalle commedie di Aristofane e dalle citazioni contenute nei Deipnosofisti dell'erudito Ateneo di Naucrati.