- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra op. 125, anche nota come Sinfonia corale, è l'ultima sinfonia di Ludwig van Beethoven. Fu eseguita per la prima volta venerdì 7 maggio 1824 al Theater am Kärntnertor di Vienna, con il contralto Caroline Unger e il tenore Anton Haizinger. Ai primi tre movimenti puramente sinfonici ne segue un quarto che include il coro sui versi dell'ode Alla gioia di Friedrich Schiller. È una delle opere più note ed eseguite di tutto il repertorio classico ed è considerata uno dei grandi capolavori della musica occidentale, anche in quanto simbolo universale di unità e fratellanza tra gli uomini, oltre ad essere ritenuta da molti musicologi il capolavoro di Beethoven. È stata inoltre per lungo tempo la maggiore composizione sinfonica con voci.Il tema del finale, riadattato da Herbert von Karajan, è stato adottato nel 1972 come Inno europeo. Nel 2001 spartito e testo sono stati dichiarati dall'UNESCO Memoria del mondo attribuita alla Germania.

La Sinfonia n. 38 in Re maggiore K 504, anche conosciuta come Sinfonia di Praga, fu composta da Wolfgang Amadeus Mozart a Vienna e ultimata il 6 dicembre 1786. La prima esecuzione dell'opera avvenne al Teatro degli Stati di Praga il 19 gennaio 1787, poche settimane dopo la prima assoluta de Le nozze di Figaro.

La Sinfonia n. 1 in mi bemolle maggiore K 16 è la prima sinfonia di Wolfgang Amadeus Mozart, composta nel 1764 quando il musicista aveva appena otto anni.

La Sinfonia fantastica Episodio della vita di un artista in cinque parti, op. 14 (Symphonie fantastique: Épisode de la vie d'un artiste, en cinq parties) è una sinfonia a programma per orchestra composta da Hector Berlioz ed eseguita per la prima volta il 5 dicembre 1830. È detta "fantastica", ossia "di fantasia", in quanto la partitura è legata ad un programma scritto dallo stesso autore. È articolata in cinque, anziché quattro movimenti (cinque come quelli della sinfonia Pastorale di Beethoven, ma anche come gli atti dell'opera francese) collegati da un'idea fissa (idée fixe), un pensiero musicale che nella mente del protagonista si associa sempre alla donna amata. A 19 anni Berlioz, abbandonati gli studi in medicina, cominciò a prendere lezioni private di composizione da Jean-François Lesueur il quale, oltre alla dottrina compositiva, gli instillò, sulla scia della tradizione descrittiva della musica francese, l'idea di attribuire un determinato soggetto alla musica, esplicandolo attraverso la redazione di un programma. Berlioz descrive in quest'opera in maniera adombrata l'incontro con la sua amata (l'attrice Harriet Smithson) incontrata la prima volta nel 1827, mentre assisteva per la prima volta all'Amleto e al Romeo e Giulietta di Shakespeare rappresentati a Parigi da una compagnia inglese e descrive tutte le sue sofferenze per l'amore non corrisposto. Si dice che Berlioz per scrivere questo pezzo abbia assunto dell'oppio, e che dopo aver avuto varie visioni della sua amata, abbia composto l'opera. L'armonia, in continua trasformazione, rispecchia lo stato d'animo del compositore. Viene utilizzato un cromatismo ambiguo e la sesta minore in un contesto maggiore.

Sergiu Celibidache (Roman, 28 giugno 1912 – La Neuville-sur-Essonne, 14 agosto 1996) è stato un direttore d'orchestra, compositore e insegnante rumeno, membro onorario dell'Accademia rumena. Formatosi nella sua nativa Romania, e poi a Parigi e Berlino, la carriera musicale di Celibidache ha attraversato più di cinque decenni, includendo permanenze in carica come direttore principale dell'Orchestra Sinfonica Siciliana a Palermo dal 1950 al 1970, dell'Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, dei Münchner Philharmoniker, dei Berliner Philharmoniker e di diverse orchestre europee. Più tardi nella vita, ha insegnato alla Università di Magonza in Germania e al Curtis Institute of Music di Filadelfia, Pennsylvania.

La musica romantica è la musica composta secondo i principi dell'estetica del Romanticismo. Abbraccia un arco di tempo che va dal 1830 (anno della Sinfonia fantastica di Hector Berlioz) al 1890 (anno di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni) e si colloca tra il classicismo e la musica moderna. Un grande autore preromantico fu indubbiamente Ludwig van Beethoven, che iniziò a scrivere musica secondo la linea sentimentale del Romanticismo già durante la fine del '700. Con l'Inno alla gioia di Schiller, nella Nona sinfonia, la sua concezione superò le forme allora in uso del linguaggio sinfonico e proiettò il musicista in una dimensione inesplorata: da semplice artigiano egli diventò poeta e ideologo, creatore di miti e profeta di una speranza nuova. Furono diversi i rappresentanti della corrente romantica celeberrimi per le loro composizioni, ognuno distintosi per aver portato novità alla musica classica: per esempio Franz Schubert, Hector Berlioz, Robert Schumann, Fryderyk Chopin, Carl Maria von Weber, Felix Mendelssohn, Michail Ivanovič Glinka, Johannes Brahms, Isaac Albéniz, Anton Bruckner, Edward Elgar, Richard Strauss, Horatio Parker, Modest Petrovič Musorgskij, Gustav Mahler, Pëtr Il'ič Čajkovskij, Edvard Grieg, César Franck, Jean Sibelius, Antonín Dvořák, Camille Saint-Saëns, Sergei Rachmaninov; in Italia Niccolò Paganini, Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi. Fondamentale per l'evoluzione musicale del romanticismo fu anche Franz Liszt, il quale aderì sin dall'inizio alla nascente musica a programma, rivoluzionandone la tipologia compositiva, e portando ad affermare sul grande palcoscenico un pianismo romantico imponente in grado di sostituire l'orchestra. Oltre a ciò, si impegnò enormemente nella creazione di nuove forme musicali (come il poema sinfonico) e nella modernizzazione di altre già superate. Ma fu soprattutto Richard Wagner che partendo dall'esperienza di Beethoven condusse melodia e armonia verso i principi del tonalismo romantico più evoluto, elaborando un nuovo linguaggio musicale che in seguito avrebbe portato alla dissoluzione della tonalità. In Wagner, più che in altri musicisti, vi fu anche uno stretto legame con la poetica, la filosofia e la politica dell'epoca romantica, in cui l'aspirazione al titanismo o l'ideale della notte e della morte come strumento di salvazione pone i suoi drammi tra gli esempi più alti del Romanticismo e del decadentismo. Con l'avvento del Romanticismo i compositori superarono l'epoca del classicismo avutosi con Haydn e Mozart per approdare ad un'espressione concreta e diretta del sentimento. Furono apportate numerose novità: l'orchestra conobbe l'aumento dei fiati e delle percussioni e l'introduzione definitiva come componenti stabili degli ottoni gravi, fra cui il trombone e il bassotuba. Nacque così la figura del direttore d'orchestra, impegnato a dirigere un numero di strumenti sempre più elevato.

Johannes Brahms (pron. [ˈbrams]; Amburgo, 7 maggio 1833 – Vienna, 3 aprile 1897) è stato un compositore, pianista e direttore d'orchestra tedesco del periodo tardo-romantico. Il critico musicale Eduard Hanslick, contemporaneo del compositore, indicò in Brahms l'antagonista della "musica avveniristica" wagneriana, ascrivibile a quel filone neoromantico (al quale appartenevano anche Liszt e Berlioz) che intendeva trasferire nell'opera musicale i tratti letterari e collocava il fatto musicale all'interno di un programma che, affermando l'emancipazione rispetto al rigido impianto formale classico, ricercava una maggiore libertà espressiva.Il secondo romanticismo musicale tedesco, turbato dal titanismo estremo di Richard Wagner, è invece attraversato da una profonda intimità in Brahms, nel quale la severa continuità con la tradizione classica si armonizza con il ricorso ad accenti romantici. La musica brahmsiana, orientata a un vivido sinfonismo e segnata dal sistematico spirito di rivisitazione della struttura compositiva, meditata e sofferta, si accompagna alla tendenza a prediligere la spontaneità dei tratti della musica popolare viennese e ungherese. La trama musicale, adagiata nello spirito di riflessione e ripiegamento, esprime un senso di affettiva profondità e di dolcezza poetica (soprattutto nell'ultima produzione pianistica, sinfonica e cameristica).In realtà fu la critica a fare di Brahms un epigono del classicismo, contrapposto a Wagner. Il suo rifiuto dell'"avvenirismo" wagneriano e l'estraneità al teatro musicale ne fecero un esponente di un filone in controtendenza rispetto alle avanguardie. Dal punto di vista della tecnica musicale Brahms fu tuttavia moderno allo stesso modo dei moderni suoi presunti "concorrenti". Nella fusione delle tecniche e nella rivisitazione dei generi il musicista amburghese esprimeva la propria anima decadente (cioè profondamente consapevole di trovarsi sullo spartiacque di un mutamento culturale ed epocale) rivolta alla reinterpretazione del passato, ma in forme diverse e innovative. In proposito ha scritto Giorgio Pestelli: "La modernità di Brahms consiste prima di tutto nella sua ricchezza di spirito critico, di adeguatezza alla vastità della tradizione. Proprio per la sua cultura, Brahms ha capito che quel progresso esaltato dal mondo scientifico della sua epoca, in arte è un concetto fasullo, ha capito che ciò che conta non è fare una cosa, ma rifarla". (Giorgio Pestelli, Canti del destino. Studi su Brahms, Einaudi, Torino, 2000).

Daniel Barenboim (Buenos Aires, 15 novembre 1942) è un pianista e direttore d'orchestra argentino-israeliano. Dal 1992 è direttore musicale dell'Opera di Stato di Berlino e dal 1º dicembre 2011 anche del Teatro alla Scala, dove è stato sostituito dalla stagione 2014/2015 da Riccardo Chailly. Precedentemente aveva ricoperto la carica di direttore musicale alla Chicago Symphony Orchestra e all'Orchestre de Paris.

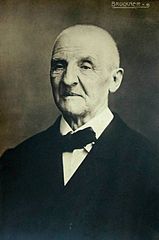

Joseph Anton Bruckner (Ansfelden, 4 settembre 1824 – Vienna, 11 ottobre 1896) è stato un compositore austriaco del periodo tardo-romantico.