- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Zara (AFI: /ˈʣara/; in croato Zadar; in serbo: Задар?, traslitterato Zadar; in ungherese Zára; in dalmatico: Jadera) è una città della Croazia che si trova nella Dalmazia centrale lungo il Medio Adriatico. Si affaccia sulle isole di Ugliano e Pasmano, dalle quali è separata dallo stretto di Zara. Capitale storica della Dalmazia, pur essendo stata da tempo superata da Spalato per numero di residenti, conta 75 082 abitanti. Fondata nel IX secolo a.C. dai Liburni, una tribù illirica, divenne prima municipio romano con il nome Iadera e poi colonia romana probabilmente già sotto Cesare. Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente e la distruzione di Salona, agli inizi del VII secolo Zara diventa la capitale della provincia bizantina della Dalmazia, poi Ducato di Dalmazia. Il controllo bizantino fu conteso sino al X secolo da Goti, Franchi e in seguito dai Croati. Per secoli Zara fu una delle città più importanti della Repubblica di Venezia, di cui fece parte dall'anno mille fino alla sua caduta, che avvenne nel 1797. Dopo una breve parentesi napoleonica fu dominata dagli austriaci fino ai primi del Novecento, divenendo capitale del Regno di Dalmazia. In seguito alla prima guerra mondiale la città divenne un'exclave italiana, capoluogo della provincia di Zara, circondata dalla Dalmazia jugoslava. Nel corso della seconda guerra mondiale fu gravemente colpita dai bombardamenti aerei e, in seguito al trattato di pace del 1947, fu ufficialmente annessa alla Jugoslavia. Dal 1991, dissoltasi la repubblica jugoslava, fa parte della Croazia ed è oggi il capoluogo della regione zaratina, sede universitaria e arcivescovile. Zara fino alla dissoluzione della Jugoslavia era una delle città economicamente più sviluppate della costa dalmata, primato che tuttora conserva, vista la presenza di fabbriche di svariati rami industriali. Questa versatilità ha consentito a Zara di riprendersi relativamente rapidamente dopo la guerra d'indipendenza croata. Il porto di Zara, che è adibito sia al traffico turistico sia a quello merci, è diventato uno dei porti più trafficati della Croazia con una costante tendenza di crescita visto che offre un collegamento diretto tra l'Italia, la Croazia e il resto dell'Europa centrale. Fino al 1947 la componente di lingua e cultura italiana costituiva la maggioranza della popolazione, ma la gran parte di essa abbandonò la città in seguito ai bombardamenti alleati durante la seconda guerra mondiale e successivamente per la persecuzione etnica e politica. Oggi sopravvive in città solo una piccola minoranza italofona di dalmati italiani, riunita nella locale Comunità degli Italiani. Le fortificazioni risalenti all'epoca della Repubblica di Venezia presenti a Zara sono state inserite nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO nel circuito storico e culturale delle opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da Terra-Stato da Mar occidentale.

Le repubbliche marinare sono state alcune città portuali italiane che, a partire dal Medioevo, godettero, grazie alle proprie attività marittime, di autonomia politica e di prosperità economica. Tale definizione, nata nell'Ottocento, è in genere riferita a quattro città italiane, i cui stemmi sono riportati dal 1947 nelle bandiere della Marina Militare e della Marina Mercantile: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia; tuttavia, oltre alle quattro più note, sono considerate repubbliche marinare anche Ancona, Gaeta e la piccola Repubblica di Noli, alle quali si può aggiungere, in Dalmazia, Ragusa. È da notare tuttavia che tale raggruppamento è una ricostruzione retroattiva artificiosa, in quanto queste entità non erano collegate tra loro, non si autodefinivano in questo modo, non erano le uniche ad intraprendere attività sul mare, né erano tutte coeve. Considerando le loro condizioni politiche, non erano tutte repubbliche, non erano tutte città-stato, avevano forme politiche molto diverse, aree di influenza diversa con territori di grandezza differente, utilizzando lingue diverse (sebbene sempre un dialetto romanzo), monete diverse e usanze disomogenee, non avendo praticamente molto in comune se non l'ubicazione presso il mare e un'economia strettamente legata ad esso. Uniformemente disseminate lungo la penisola italiana - al Nord, al Centro e al Sud - le repubbliche marinare furono importanti non solo per la storia della navigazione e del commercio: oltre a preziose merci altrimenti introvabili in Europa, nei loro porti arrivavano anche nuove idee artistiche e notizie su paesi lontani; con le repubbliche marinare l'Europa rialzava nuovamente lo sguardo verso gli altri continenti. Nonostante la rivalità commerciale che le metteva l'una contro l'altra, queste città, per la loro intraprendenza, lo spirito di avventura e la capacità di risorgere dopo tempi difficili, sono sempre state considerate una grande gloria per l'Italia. Durante lo scorrere dei secoli, le repubbliche marinare, sia le più note, sia quelle meno note, vissero altalenanti fortune, che misero in luce ora l'una, ora l'altra città. Nel IX e nel X secolo, tale fenomeno ebbe inizio con Amalfi e Gaeta, che presto raggiunsero il loro periodo di massimo splendore. Intanto Venezia iniziava la sua ascesa graduale, mentre le altre città vivevano ancora la lunga gestazione che le avrebbe portate all'autonomia e a dar seguito alla loro vocazione marinara. Dopo l'XI secolo, Amalfi e Gaeta declinarono rapidamente, mentre Genova e Venezia divennero le repubbliche più potenti, seguite da Pisa, che visse il suo momento più florido nel XIII secolo, e da Ancona e Ragusa, alleate per resistere alla potenza veneziana. Dopo il XIV secolo, mentre Pisa declinava sino a perdere la sua libertà, Venezia e Genova continuarono a dominare la navigazione, seguite da Ragusa e Ancona, che vissero nel XV secolo il loro momento aureo. Nel XVI secolo, con la perdita di autonomia di Ancona, rimasero solo le repubbliche di Venezia, Genova e Ragusa, che vissero ancora momenti di grande splendore sino a metà del Seicento, seguiti da più di un secolo di lenta e dorata decadenza che si concluse con l'invasione napoleonica.

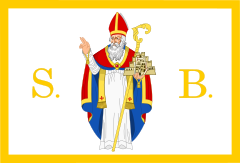

La Repubblica di Ragusa (nota anche come repubblica ragusea o, dal nome del suo santo protettore, repubblica di San Biagio) è stata una repubblica marinara dell'Adriatico, esistita dal X secolo al 1808. La sua capitale era la città di Ragusa in Dalmazia; il suo territorio fa oggi parte della Croazia e in minima parte del Montenegro (Sutorina) e della Bosnia ed Erzegovina (Neum).

La nazionale di calcio della Croazia (in croato Hrvatska nogometna reprezentacija) è la rappresentativa calcistica della Croazia, sotto la giurisdizione della federazione calcistica croata. Disputa la maggior parte delle partite casalinghe nello Stadio Maksimir di Zagabria. La nazionale è nata nel 1990 dopo l'indipendenza dalla Jugoslavia, ma la federazione fu affiliata alla FIFA solo due anni dopo; il primo incontro ufficiale della nazionale è del maggio 1992, una sconfitta contro l'Australia 0-1. Rappresentative non riconosciute dalla FIFA sono quelle della Banovina di Croazia, che nel 1940 disputò il primo incontro con i colori nazionali, e quello dello Stato Indipendente di Croazia, Paese fantoccio dell'Italia fascista e della Germania nazista. Fino al 1992 i calciatori provenienti dalla Repubblica Socialista di Croazia rappresentavano la Jugoslavia a livello internazionali. Il primo torneo ufficiale cui la Croazia prese parte fu, nel 1994, il girone di qualificazione al campionato d'Europa 1996. Tra le nazionali sorte dopo lo scioglimento della Jugoslavia, la Croazia è quella con i migliori risultati sportivi: vanta due semifinali mondiali, la prima, persa, nel 1998 e la seconda, più recentemente, vinta, nel 2018, a seguito delle quali giunsero rispettivamente un terzo e un secondo posto finale; inoltre, nell'edizione mondiale del 1998, espresse il capocannoniere del torneo, Davor Šuker, e nel 2018 un suo elemento, Luka Modrić, fu eletto miglior giocatore di tale edizione della competizione. A livello continentale, altresì, vanta come miglior risultato i quarti di finale nella citata edizione 1996 e in quella del 2008. Dalla sua data di debutto internazionale ha mancato di prendere parte alla fase finale di solo due competizioni maggiori, il campionato d'Europa 2000 e il campionato del mondo 2010. I calciatori della Croazia sono soprannominati Vatreni ("i focosi") o Kockasti ("scaccati"). Sulla divisa sono raffigurati i tradizionali scacchi di colore bianco e rosso, in riferimento allo stemma nazionale. Al 125º posto del 1994 nel ranking FIFA introdotto l'anno precedente, la Croazia raggiunse il suo miglior risultato in tale classifica nel gennaio 1999, quando si piazzò al 3º posto. Al 13 dicembre 2019 occupa il 6º posto della graduatoria. A parte la Colombia, è l'unica nazionale nominata due volte Best Mover of the Year (1994 e 1998), ovvero quella che in un anno solare ha guadagnato più posizioni del ranking FIFA.

Gli italiani di Croazia (in croato talijani u Hrvatskoj) sono una minoranza nazionale di lingua italiana riconosciuta in Croazia. La comunità italiana in Croazia è formata prevalentemente da autoctoni (istriani autoctoni di lingua italiana), specie nell'Istria croata, ma anche da espatriati, specialmente nella capitale (Zagabria), mentre nelle città della costa adriatica, soprattutto a Fiume e a Pola, è costituita da comunità autoctone di lingua italiana.

Fiume (AFI: /ˈfjume/; in croato Rijeka, /rijěːka/; in ungherese Fiume, originariamente Szentvit; in sloveno Reka; in tedesco Sankt Veit am Flaum o Pflaum, desueto; nei dialetti locali croati Reka o Rika), con 128 624 abitanti (2011), è la terza città della Croazia per popolazione dopo la capitale Zagabria e Spalato, numero che sale a 305 505 abitanti se si considera anche la sua area urbana. Situata lungo le coste del Mare Adriatico, è la città principale del golfo del Quarnaro (o Quarnero) ed è capoluogo della regione litoraneo-montana, sede universitaria e arcivescovile. Fiume fa parte della regione geografica italiana, per i cui confini orientali tradizionalmente si indicano la catena delle Alpi Giulie e il golfo del Quarnaro, a cui fa riferimento anche Dante Alighieri. Per secoli contesa a causa della sua posizione strategica e della presenza di un importante cantiere navale, fu porto franco dal 1719, già entità autonoma (detta anche Terra Sancti Viti ad flumen) della corona del Regno d'Ungheria dal 1779 al 1919 nell'ambito dell'Impero austriaco e quindi di quello austro-ungarico, costituendo poi lo Stato libero di Fiume dal 1920 al 1924; fu quindi parte del Regno d'Italia dal 1924 al 1945 come capoluogo dell'omonima provincia per poi passare alla Jugoslavia nel 1947, e dopo la dissoluzione di quest'ultima, alla Croazia nel 1991. Di conseguenza, anche la composizione etnica dei suoi abitanti è cambiata nei secoli. Secondo il censimento del 2011, a Fiume erano presenti 106 136 croati (corrispondenti all'82,52% degli abitanti totali), 8 446 serbi (6,57%), 2 650 bosniaci (2,06%), 2 445 italiani (1,90%) e 1 090 sloveni (0,85%). Nella città quarnerina è presente il Teatro Nazionale Croato HNK Ivan pl.Zajc, importante teatro fondato nel 1765 dove hanno luogo rappresentazioni operistiche e balletti nonché sede del Dramma Italiano di Fiume, e l'università di Fiume, fondata nel 1973 ma dalle radici ben più antiche, visto che affondano nella scuola di teologia di Fiume, la cui origine risale al 1632. Fiume è stata scelta per essere capitale europea della cultura 2020, insieme all'irlandese Galway.

Lo sviluppo costiero della penisola italiana e delle sue isole si aggira sui 7.914 km e presenta le forme più varie. Nel seguito viene descritta la tipologia delle coste nella regione fisica italiana. Alcuni tratti di costa hanno assunto nomi particolari per motivi storico-geografici o turistici.

Il colonialismo italiano ebbe inizio alla fine del XIX secolo, con l'acquisizione pacifica dei porti africani di Assab e Massaua, sul mar Rosso. A seguito della spartizione dell'Africa da parte delle potenze europee (1881-1914), il Regno d'Italia deteneva il controllo dell'Eritrea e della Somalia, oltre che di Cirenaica, Tripolitania e Isole egee, sottratte all'Impero ottomano nel corso della guerra italo-turca (1911-1912). Sussisteva anche una concessione italiana a Tientsin, in Cina, sin dal 1901. Nel corso della prima guerra mondiale, un corpo di spedizione italiano occupò preventivamente l'Albania meridionale per impedirne la conquista da parte dell'Impero austro-ungarico, instaurandovi un protettorato (1917-1920). Il regime fascista di Benito Mussolini, salito al potere dopo il conflitto mondiale, manifestò l'intenzione di espandere i possedimenti del regno e soddisfare le pretese degli irredentisti. Nel 1934 Cirenaica e Tripolitania furono unite nella Libia italiana; con la guerra del 1935-36 l'Italia conquistò l'Etiopia, che fu unita ad Eritrea e Somalia per dare vita all'Africa Orientale Italiana, nel 1938 Vittorio Emanuele III d'Italia assunse il titolo di Primo maresciallo dell'Impero e fu proclamata ufficialmente la nascita dell'impero italiano che durò sino alla caduta del fascismo. Nel 1939 fu nuovamente conquistata l'Albania, regno che fu quindi posto in unione personale con quello d'Italia (1939-1943). Dopo l'entrata dell'Italia nella seconda guerra mondiale nel 1940, il territorio metropolitano del regno, assieme a quello delle colonie e delle zone di occupazione militare, raggiunse la sua massima espansione. I territori italiani - oltre a quelli fin qui citati - si estendevano allora da parte della Francia meridionale ai protettorati e alle occupazioni nei Balcani (Slovenia, Dalmazia, Croazia, Montenegro, Grecia), alla Somalia britannica. Sia le colonie storiche sia le acquisizioni più recenti andarono tuttavia perdute a causa delle successive vicende belliche e dell'armistizio tra l'Italia e gli Alleati (8 settembre 1943). Allo Stato italiano, seppur schieratosi a fianco degli Alleati dopo il 1943, furono imposte dure condizioni dal trattato di Parigi del 1947: tra di esse, la perdita di tutte le colonie ad eccezione della Somalia, amministrazione fiduciaria italiana dal 1950. Il 1º luglio 1960 la Somalia ottenne l'indipendenza, sancendo così la fine dell'ottantennio coloniale italiano.

Il Basso Medioevo è una suddivisione storica del periodo medioevale, ovvero il periodo della storia europea e del bacino del Mediterraneo convenzionalmente compreso tra l'anno 1000 circa e la scoperta dell'America da parte degli Europei nel 1492, preceduto dall'Alto Medioevo. Dal XIII secolo si formarono i primi Stati nazionali in Portogallo, Francia, Italia meridionale e Inghilterra (e a partire dal XV secolo anche in Russia e Spagna) mentre nel resto della Penisola e in Germania, dove le condizioni storiche e sociali non permisero il formarsi di uno Stato unitario, fiorì l'epoca dei Comuni, i quali, tra il Trecento e il Quattrocento, diedero vita a numerose entità statuali minori (note in Italia come Signorie); in seguito alcune di queste acquisirono la connotazione di veri e propri Stati regionali. Nel Basso Medioevo i poteri universali del papato e del Sacro Romano Impero, dopo aver raggiunto il proprio apogeo, iniziarono a decadere inesorabilmente a favore delle monarchie nazionali che ormai si affermavano, dando all'Europa quel carattere, tuttora vivo, di mosaico di Stati e popoli, spesso affini, ma nel contempo diversi tra loro. L'impero iniziò a entrare in crisi con la morte di Federico II (1250), il papato con i conflitti col re di Francia che portarono allo scisma d'Occidente (1378). Durante il Trecento e nei primi decenni del Quattrocento, guerre, carestie ed epidemie causarono profondi mutamenti sociali ed economici nella società europea, cambiando anche la mentalità dei ceti più elevati e degli intellettuali e uomini di cultura in alcune regioni d'Europa particolarmente evolute (Italia, ma anche Fiandre e Germania meridionale). Questi ultimi iniziarono ad attribuire una nuova importanza all'individuo, gettando le basi della civiltà umanistico-rinascimentale, che si sarebbe diffusa grazie anche al sostegno di un'aristocrazia colta e di una borghesia sempre più ampia e facoltosa.