- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Per storia dell'Europa si intende convenzionalmente la storia dell'omonimo continente e dei popoli che l'hanno abitato e che lo abitano. In un'accezione più ristretta per storia dell'Europa si intende invece la storia dell'Unione europea, dalla creazione della Comunità economica europea con i trattati di Roma (1957) fino a oggi.

Il protettorato italiano dell'Albania si instaurò in quel paese negli anni 1918-1920. Nacque nell'ambito delle operazioni sul fronte balcanico nella prima guerra mondiale, dopo la conclusione della campagna di Albania. L'intervento italiano si concretizzò, a partire dal 1914, in una spedizione militare, poi denominata "corpo di spedizione italiano in Albania", promossa dal governo italiano allo scopo di contrastare le forze austro-ungariche e di controllare quel territorio.

La prima guerra mondiale fu un conflitto mondiale che coinvolse le principali potenze mondiali e molte di quelle minori tra il luglio del 1914 e il novembre del 1918. Chiamata inizialmente dai contemporanei "guerra europea", con il coinvolgimento successivo delle colonie dell'Impero britannico e di altri paesi extraeuropei tra cui gli Stati Uniti d'America e l'Impero giapponese prese il nome di guerra mondiale o anche Grande Guerra: fu infatti il pi grande conflitto armato mai combattuto fino alla seconda guerra mondiale. Il conflitto ebbe inizio il 28 luglio 1914 con la dichiarazione di guerra dell'Impero austro-ungarico al Regno di Serbia in seguito all'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo-Este, avvenuto il 28 giugno 1914 a Sarajevo. A causa del gioco di alleanze formatesi negli ultimi decenni del XIX secolo, la guerra vide schierarsi le maggiori potenze mondiali, e rispettive colonie, in due blocchi contrapposti: da una parte gli Imperi centrali (Germania, Impero austro-ungarico e Impero ottomano), dall'altra gli Alleati rappresentati principalmente da Francia, Regno Unito, Impero russo e, dal 1915, Italia. Oltre 70 milioni di uomini furono mobilitati in tutto il mondo (60 milioni solo in Europa) di cui oltre 9 milioni non tornarono pi a casa; si dovettero registrare anche circa 7 milioni di vittime civili, non solo per i diretti effetti delle operazioni di guerra ma anche per le conseguenti carestie ed epidemie. Le prime operazioni militari del conflitto videro la fulminea avanzata dell'esercito tedesco in Belgio e nel nord della Francia, azione fermata per dagli anglo-francesi nel corso della prima battaglia della Marna nel settembre 1914; il contemporaneo attacco dei russi da est infranse le speranze tedesche in una guerra breve e vittoriosa, e il conflitto degener in una logorante guerra di trincea che si replic su tutti i fronti e perdur fino al termine delle ostilit . A mano a mano che procedeva, la guerra raggiunse una scala mondiale con la partecipazione di molte altre nazioni, come Bulgaria, Romania, Portogallo e Grecia; determinante per l'esito finale fu, nel 1917, l'ingresso in guerra degli Stati Uniti d'America a fianco degli Alleati. La guerra si concluse definitivamente l'11 novembre 1918 quando la Germania, ultimo degli Imperi centrali a deporre le armi, firm l'armistizio imposto dagli Alleati. Alcuni dei maggiori imperi esistenti al mondo tedesco, austro-ungarico, ottomano e russo si estinsero, generando diversi stati nazionali che ridisegnarono completamente la geografia politica dell'Europa.

La partecipazione dell'Italia alla prima guerra mondiale ebbe inizio il 24 maggio 1915, circa dieci mesi dopo l'avvio del conflitto, durante i quali il paese conobbe grandi mutamenti politici, con la rottura degli equilibri giolittiani e l'affermazione di un quadro politico rivolto a mire espansionistiche, legate al fervore patriottico e a ideali risorgimentali. Inizialmente il Regno d'Italia si mantenne neutrale e parallelamente alcuni esponenti del governo iniziarono trattative diplomatiche con entrambe le forze in campo, che si conclusero con la sigla di un patto segreto con le potenze della Triplice intesa. Durante questo lungo periodo di trattative l'opinione pubblica giocò un ruolo decisionale fondamentale, e la scelta o meno di entrare in guerra fu condizionata dalle decisioni delle masse popolari, divise tra interventisti e neutralisti. A conclusione delle trattative il Regno d'Italia abbandonò lo schieramento della Triplice alleanza e dichiarò guerra all'Austria-Ungheria il 23 maggio 1915, avviando le operazioni belliche a partire dal giorno seguente; l'Italia dichiarò poi guerra all'Impero ottomano il 21 agosto 1915, al Regno di Bulgaria il 19 ottobre 1915 e all'Impero tedesco il 27 agosto 1916. L'entrata in guerra dell'Italia aprì un lungo fronte sulle Alpi Orientali, esteso dal confine con la Svizzera a ovest fino alle rive del mare Adriatico a est: qui, le forze del Regio Esercito sostennero il loro principale sforzo bellico contro le unità dell'Imperial regio Esercito austro-ungarico, con combattimenti concentrati nel settore delle Dolomiti, dell'Altopiano di Asiago e soprattutto nel Carso lungo le rive del fiume Isonzo. Contemporaneamente alle operazioni belliche, la guerra ebbe anche una profonda influenza sullo sviluppo industriale del paese oltre ad avviare grandi cambiamenti in ambito sociale e politico. Il fronte interno giocò un ruolo fondamentale per il sostegno dello sforzo bellico: gran parte della vita civile e industriale fu completamente riadattata alle esigenze economiche e sociali che il fronte imponeva, e comparve la militarizzazione dell'industria, la soppressione dei diritti sindacali a favore della produzione di guerra, i razionamenti per la popolazione, l'entrata della donna nel mondo del lavoro e moltissime altre innovazioni sociali, politiche e culturali. La guerra impose uno sforzo popolare mai visto prima; enormi masse di uomini furono mobilitate sul fronte interno così come sul fronte di battaglia, dove i soldati dovettero adattarsi alla dura vita di trincea, alle privazioni materiali e alla costante minaccia della morte, che impose ai combattimenti la necessità di dover affrontare enormi conseguenze psicologiche collettive ed individuali, che andavano dalla nevrosi da combattimento, al reinserimento nella società fino alla nascita delle associazioni dei reduci. Dopo una lunga serie di inconcludenti battaglie, la vittoria degli austro-tedeschi nella battaglia di Caporetto dell'ottobre-novembre 1917 fece arretrare il fronte fino alle rive del fiume Piave, dove la resistenza italiana si consolidò; solo la decisiva controffensiva di Vittorio Veneto e alla rotta delle forze austro-ungariche, sancì la stipula dell'armistizio di Villa Giusti il 3 novembre 1918 e la fine delle ostilità, che costarono al popolo italiano circa 650.000 caduti e un milione di feriti. La firma dei trattati di pace finali portò a un rigetto delle condizioni a suo tempo fissate nel Patto di Londra e a una serie di contese sulla fissazione dei confini settentrionali del paese, innescando una grave crisi politica interna sfociata nella cosiddetta "Impresa di Fiume", cui si sommarono i rivolgimenti economici e sociali del biennio rosso; questi fattori gettarono poi le basi per il successivo avvento del regime fascista.

L'Europa (/euˈrɔpa/) è una regione geografica del mondo, comunemente considerata un continente in base a fattori storico-culturali e geopolitici, l'unico situato interamente nell'emisfero settentrionale. Costituisce l'estremità occidentale del supercontinente Eurasia, o anche una delle tre parti del supercontinente Eurafrasia. È stata la culla della civiltà occidentale, assieme al Medio Oriente. La storia e la cultura europea hanno influenzato notevolmente quelle degli altri continenti, verso i quali, a partire dal XVI secolo, sono state frequenti e massicce le migrazioni, specialmente in America e in Oceania, dove gli europei sono ora in maggioranza rispetto alle popolazioni locali; varie forme di colonialismo e di imperialismo europeo hanno influenzato profondamente la Storia degli ultimi secoli.

Il Danubio (AFI: /daˈnubjo/; nell'uso antico anche la Danoia, /daˈnɔja/; in tedesco Donau, in ungherese Duna, in slovacco e polacco Dunaj, in croato Dunav, in ucraino Дунай [Dunay], in bulgaro e serbo Дунав [Dunav], in rumeno e moldavo Dunărea) è un fiume dell'Europa centro-orientale. Con 2.860 km è il secondo corso d'acqua più lungo del continente (dopo il Volga), e il più lungo fiume navigabile dell'Unione europea. Le sue sorgenti sono nella Foresta Nera in Germania, dove due piccoli fiumi, il Brigach e il Breg, si riuniscono a Donaueschingen. È a partire da questo mitico punto che il fiume prende il nome di Danubio, anche se si tende a pensare che il Brigach sia a sua volta un affluente del Breg, pertanto quest'ultimo sarebbe già il Danubio. Dalle sorgenti scorre verso est, e attraversa varie capitali dell'Europa centrale e orientale (Vienna, Bratislava, Budapest e Belgrado). Alla fine del suo corso si getta nel Mar Nero attraverso un ampio delta sul confine tra Romania e Ucraina. Il delta del Danubio è incluso nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il Danubio è da decine di secoli un'importante via navigabile. Conosciuto nella storia come una delle frontiere dell'Impero romano, il fiume scorre entro i confini di dieci paesi: Germania (7,5% del bacino idrografico), Austria (10,3%), Slovacchia (5,8%), Ungheria (11,7%), Croazia (4,5%), Serbia, Bulgaria (5,2%), Romania (28,9%), Moldavia (1,7%) e Ucraina (3,8%). Il suo bacino idrografico comprende parte di altri nove paesi: Italia (0,15%), Polonia (0,09%), Svizzera (0,32%), Repubblica Ceca (2,6%), Slovenia (2,2%), Bosnia ed Erzegovina (4,8%), Montenegro, Macedonia del Nord e Albania (0,04%).

La campagna di Serbia si svolse tra l'agosto del 1914 e il novembre del 1915, nell'ambito dei più vasti eventi della campagna dei Balcani della prima guerra mondiale. L'Impero austro-ungarico dichiarò guerra al Regno di Serbia il 28 luglio 1914, al culmine della cosiddetta crisi di luglio, e avviò una prima serie in invasioni del territorio serbo nell'agosto seguente: guidate dall'abile generale Radomir Putnik e sostenute anche dall'esercito del Regno del Montenegro, le forze serbe inflissero una dura sconfitta agli austro-ungarici del generale Oskar Potiorek nel corso della battaglia del Cer, respingendo gli invasori oltre la frontiera. Dopo una serie di scontri al confine tra Serbia e Bosnia, gli austro-ungarici lanciarono una nuova invasione ai primi del novembre 1914, e pur riuscendo a conquistare la capitale serba Belgrado pochi giorni dopo subirono una disfatta nel corso della battaglia di Kolubara, venendo ancora una volta costretti a ripiegare oltre frontiera. L'entrata in guerra del Regno di Bulgaria a fianco degli Imperi centrali segnò il destino della Serbia: il 6 ottobre 1915 truppe austro-ungariche e tedesche, agli ordini del generale August von Mackensen, invasero la Serbia da nord mentre le forze bulgare mossero l'11 ottobre da est, occupando la regione della Macedonia e tagliando i collegamenti tra i serbi e le forze della Triplice intesa sbarcate in loro aiuto a Salonicco; sconfitti e soverchiati dalle forze degli Imperi centrali, i serbi intrapresero una difficile ritirata attraverso l'Albania settentrionale alla volta della costa del mar Adriatico, dove i superstiti furono tratti in salvo da navi degli Alleati, con il contributo determinante della Regia Marina italiana. Per la fine del novembre 1915 l'intera Serbia era ormai sotto occupazione da parte degli Imperi centrali, e vi rimase fino agli ultimi giorni di guerra nel novembre 1918.

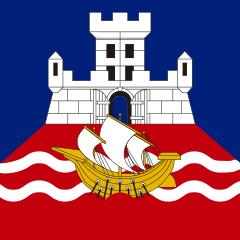

Belgrado (AFI: /belˈɡrado/; in serbo: Бeoгpaд, Beograd?) è la capitale della Serbia e, fino al 1992, della Jugoslavia. Tra le città più antiche d'Europa, si trova nell'ex provincia della Serbia centrale, nel punto di confluenza tra i fiumi Sava e Danubio, dove il territorio della penisola balcanica incontra la Pannonia. Con una popolazione di 1 233 796 abitanti, costituisce l'area metropolitana più popolata dell'ex Jugoslavia, nonché la terza nell'Europa sudorientale, dopo quelle di Atene e di Bucarest; l'estensione superficiale dell'area urbana occupa il 3,6% del territorio della Serbia e vi risiede il 21% della popolazione serba (escludendo quella della provincia del Kosovo). Capitale economica e finanziaria della Serbia, ma anche culturale e scientifica, nonché uno dei principali luoghi turistici della nazione, la città possiede uno status che le conferisce una maggiore autonomia rispetto agli altri centri urbani della Serbia: è divisa in 17 comuni, dotati anch'essi di una propria autonomia organizzativa. Nel 4800 a.C. circa, nell'area dell'attuale città di Belgrado si sviluppò la cultura Starčevo. Il medesimo territorio fu occupato alcuni secoli dopo dal popolo dei Vinča. Nel III secolo a.C. i celti fondarono un villaggio nella zona che oggi è il centro storico di Belgrado, che fu, successivamente, conquistato dai romani, che gli diedero il nome di Singidunum. Dal IX al XVI secolo Singidunum fu, alternativamente, sotto il potere dei bizantini, dei bulgari, dei magiari e dei serbi. Nel 1521 gli ottomani la conquistarono. Tra il XVII secolo e il XVIII secolo Belgrado fu più volte espugnata e perduta della Casa d'Asburgo. Dopo la definitiva liberazione, nel 1841, dal dominio turco, divenne la capitale del Principato di Serbia, che, nel 1882 fu rinominato Regno di Serbia. La città fu capitale della Jugoslavia dal 1918 al 2003.

Il Basso Medioevo è una suddivisione storica del periodo medioevale, ovvero il periodo della storia europea e del bacino del Mediterraneo convenzionalmente compreso tra l'anno 1000 circa e la scoperta dell'America da parte degli Europei nel 1492, preceduto dall'Alto Medioevo. Dal XIII secolo si formarono i primi Stati nazionali in Portogallo, Francia, Italia meridionale e Inghilterra (e a partire dal XV secolo anche in Russia e Spagna) mentre nel resto della Penisola e in Germania, dove le condizioni storiche e sociali non permisero il formarsi di uno Stato unitario, fiorì l'epoca dei Comuni, i quali, tra il Trecento e il Quattrocento, diedero vita a numerose entità statuali minori (note in Italia come Signorie); in seguito alcune di queste acquisirono la connotazione di veri e propri Stati regionali. Nel Basso Medioevo i poteri universali del papato e del Sacro Romano Impero, dopo aver raggiunto il proprio apogeo, iniziarono a decadere inesorabilmente a favore delle monarchie nazionali che ormai si affermavano, dando all'Europa quel carattere, tuttora vivo, di mosaico di Stati e popoli, spesso affini, ma nel contempo diversi tra loro. L'impero iniziò a entrare in crisi con la morte di Federico II (1250), il papato con i conflitti col re di Francia che portarono allo scisma d'Occidente (1378). Durante il Trecento e nei primi decenni del Quattrocento, guerre, carestie ed epidemie causarono profondi mutamenti sociali ed economici nella società europea, cambiando anche la mentalità dei ceti più elevati e degli intellettuali e uomini di cultura in alcune regioni d'Europa particolarmente evolute (Italia, ma anche Fiandre e Germania meridionale). Questi ultimi iniziarono ad attribuire una nuova importanza all'individuo, gettando le basi della civiltà umanistico-rinascimentale, che si sarebbe diffusa grazie anche al sostegno di un'aristocrazia colta e di una borghesia sempre più ampia e facoltosa.