- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il Folclore d'Italia riguarda numerose leggende e racconti popolari diffusi sul territorio italiano. Su di esso, infatti, si sono succeduti nel tempo diversi popoli, ognuno dei quali ha lasciato le proprie tracce nell'immaginario popolare. Alcuni racconti provengono anche dalla cristianizzazione, specie quelli riguardanti demòni, che sono a volte riconosciuti dalla demonologia cristiana. Col termine folclore si può intendere tuttavia anche la scienza o la dottrina che studia quelle tradizioni, attraverso ricerche e opere sull'argomento.

Per strega (un tempo anche lamia) si intende una donna (o un uomo) dedita alla pratica delle arti magiche e dotata o meno di poteri soprannaturali, ma è anche il nome che gli esponenti della cultura pagana danno a loro stessi, questo termine non è quindi usato in senso negativo ma solo per definire uno studioso di erbologia, cristallomanzia e stregoneria. Secondo le credenze diffuse in varie culture, le streghe sarebbero state dedite alla pratica della magia, soprattutto popolare, e dotate di poteri occulti che sarebbero derivati loro dall'essere in contatto col maligno o comunque con entità soprannaturali. Queste donne (perché si è trattato per lo più di donne) avrebbero usato tali poteri quasi esclusivamente per nuocere alle persone e alle cose e talvolta per opporsi all'intera società umana. Per alcuni secoli molte persone sono state oggetto di persecuzione da parte della Chiesa quando in loro venivano individuate le caratteristiche attribuite alle streghe (vedi caccia alle streghe). La stessa idea dell'esistenza delle streghe fu messa in discussione, nella metà del XVIII secolo, dallo studioso trentino Girolamo Tartarotti, che giudicò infondate le teorie sulla stregoneria, e frutto di superstizione piuttosto che di logica, di indagine scientifica ed ortodossia cattolica.

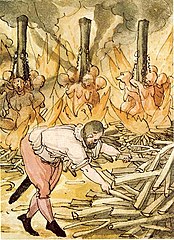

Le storie di fantasmi, i racconti di personaggi fantastici fatti di misteri e di segreti trovano in Lunigiana un vasto numero di leggende che sono state tramandate di generazione in generazione. La sera le famiglie si riunivano attorno al focolare e le persone più anziane raccontavano ai più piccoli storie di folletti, lupi mannari e streghe che praticavano la magia. Queste ragazze, ritenute streghe perché avevano scoperto i poteri curativi delle erbe, venivano processate e arse vive nelle piazze dei paesi della Lunigiana. Ancora oggi si possono trovare testimonianze di queste storie e leggende che vengono riportate dalle persone più anziane, com'è il caso di "Divina", una signora abitante a Villafranca in Lunigiana che viene chiamata "la fatina". La madre prima di morire le lasciò in eredità delle formule segrete, delle preghiere particolari e dei riti strani, per curare alcune malattie, come la crosta lattea dei bambini, il fuoco di Sant'Antonio, il raffreddore.

La Quercia delle Streghe (o Farnia delle Streghe) è un albero monumentale di Capannori, in provincia di Lucca. Si tratta di un esemplare di roverella (Quercus pubescens), la specie di quercia più diffusa in Italia. La Quercia delle Streghe è situata nel parco di villa Carrara (Gragnano) a Gragnano, frazione di Capannori, in località San Martino in Colle. Il possente albero vanta una età approssimativa di 600 anni. Esso presenta un'altezza di 15 metri (secondo altre fonti 24 metri), un tronco dalla circonferenza di circa 4 metri ed una chioma di oltre 40 metri di diametro, misure che consentono alla Quercia di essere classificata seconda in Toscana per dimensioni. La particolarità di questa pianta è la tendenza ad espandere la chioma in direzione parallela al terreno, cosa non comune in questa specie.

Italo Bianchi (Castelnuovo di Garfagnana, 13 agosto 1936) è un compositore e docente italiano. Sacerdote dell'arcidiocesi di Lucca, ha studiato composizione con i maestri Cicionesi, Bortone e Bartolucci e dal 1970 è titolare di armonia, contrappunto e fuga presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Attualmente in pensione, vive a Castelnuovo di Garfagnana.

La Garfagnana (basso latino Carfaniana, detta anche Alta valle del Serchio) è un'area storico-geografica della provincia di Lucca, in Toscana, compresa tra le Alpi Apuane a ovest e la catena principale dell'Appennino Tosco emiliano a est, confinante a nord con la Lunigiana, a ovest con la Versilia e la provincia di Massa Carrara, a est con la regione Emilia-Romagna (province di Modena e Reggio Emilia) e a sud con la Media Valle del Serchio. Interamente attraversata dal fiume Serchio e dai suoi numerosi affluenti e ricchissima di boschi, con un'altitudine che varia tra i 132 e i 2054 metri s.l.m., storicamente fece parte della "Provincia Carfaniane" anche la Media Valle del Serchio, immediatamente a sud della Garfagnana, fino al torrente Fegana sul lato appenninico e fino al torrente Pedogna sul lato apuano.

La caccia alle streghe è la ricerca di persone (quasi sempre donne definite streghe) o di prove di stregoneria, spesso legate a superstizione o isteria di massa. Storicamente in Europa e in America riguarda il periodo che va dal 1450 al 1750 e comprende l'era della Riforma protestante, della Controriforma e della Guerra dei trent'anni. Causò tra le 35 000 e le 100 000 vittime e le ultime esecuzioni di persone condannate per stregoneria in Europa si sono verificate nel XVIII secolo. In altre aree, come l'Africa e l'Asia, la caccia alle streghe riguarda in tempi più moderni l'Africa subsahariana e la Papua Nuova Guinea. Una legislazione ufficiale contro la stregoneria persiste in Arabia Saudita e Camerun. Si sono avuti episodi di processi anche contro uomini che, in alcuni periodi storici e in determinate aree geografiche, hanno subito pesantemente l'inquisizione anche più delle donne (Carinzia, Normandia, Islanda, Estonia e Russia).Molta della letteratura e della superstizione popolare legata alle streghe deriva da un testo, il Malleus Maleficarum, erroneamente attribuito a lungo alla diretta volontà papale.Metaforicamente con caccia alle streghe si intende un'indagine pubblica condotta per scoprire supposte attività sovversive. Un caso particolare fu il maccartismo degli anni cinquanta negli Stati Uniti.

La barca di San Pietro, conosciuta anche come veliero di San Pietro, è una tradizione popolare rurale diffusa in tutto il Nord Italia, in particolare in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Lombardia, Liguria e Piemonte. È diffusa inoltre in alcune vallate e territori della Toscana nordoccidentale: Garfagnana e Valdilima (Lucca), Valleriana (Pistoia) e Galciana (Prato). Consiste nell'usanza di porre, nella notte fra il 28 e il 29 giugno (festività dei santi Pietro e Paolo), un contenitore di vetro riempito d'acqua su di un prato, un giardino o un davanzale esterno della finestra di casa, e nel far colare nell'acqua un albume d'uovo. In alcune tradizioni, il contenitore deve essere lasciato per tutta la notte all'aria aperta, per assorbire la rugiada. Il mattino seguente si dovrebbero trovare nell'acqua delle strutture, formate dall'albume, che ricordano le vele di una barca a vela o un veliero. Secondo il folklore popolare, sarebbero prodotte da San Pietro, che soffiando nel contenitore di vetro farebbe assumere all'albume la giusta conformazione. In considerazione di come apparivano le "vele", se molto ritte oppure chiuse, si poteva trarre buono o cattivo auspicio di come sarebbe stata l'annata agraria, oppure sul proprio destino. In Garfagnana e media valle del Serchio, negli anni dell'emigrazione, l'esito di questa pratica veniva interpretato anche come auspicio per il viaggio in mare di coloro che si apprestavano a partire per le Americhe.