- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

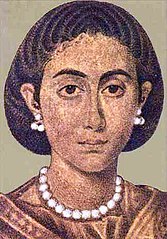

Ipàzia (in greco antico: Ὑπατία, Hypatía, in latino: Hypatia; Alessandria d'Egitto, 350/370 – Alessandria d'Egitto, marzo 415) è stata una matematica, astronoma e filosofa greca antica. Rappresentante della filosofia neo-platonica, la sua uccisione da parte di una folla di cristiani in tumulto, per alcuni autori composta di monaci detti parabolani, l'ha resa secondo il teosofo Augusto Agabiti una «martire della libertà di pensiero».

L'Impero romano d'Occidente iniziò a configurarsi come organismo statale autonomo alla morte dell'imperatore Teodosio (395) il quale decise di affidare gli immensi territori, sempre più vulnerabili alla pressione dei barbari, ai suoi due figli: ad Arcadio, il maggiore, fu assegnato il governo della parte orientale dell'Impero mentre a Onorio, il minore, spettò la parte occidentale. Non era nelle intenzioni di Teodosio creare due organismi politici differenziati e completamente indipendenti fra di loro. La sua finalità era piuttosto quella di ricollegarsi, attraverso questa scelta, sia alle tradizioni tetrarchiche, che a quelle post-costantiniane. La divisione doveva cioè rivestire un carattere puramente burocratico, amministrativo, o riconducibile al problema della difesa militare. Da allora però, questi due grandi aggregati, ormai strutturatisi in Impero Romano d'Occidente e Impero romano d'Oriente, non si sarebbero più riuniti e avrebbero intrapreso dei percorsi di sviluppo sempre più autonomi fra di loro. L'idea dell'unità restò tuttavia salda nelle coscienze ancora per lungo tempo, e certo non si era ancora spenta quando, nel 476, il re degli Eruli Odoacre depose l'ultimo imperatore occidentale, Romolo Augusto, e rimise le insegne dell'Impero all'imperatore d'Oriente Zenone. Quest'ultimo continuò a considerare l'Italia e Roma, culla della civiltà romana, come una parte dell'impero, mentre Odoacre e poi Teodorico, come patrizi d'Italia, ufficialmente svolgevano il ruolo di governatori per conto del sovrano di Costantinopoli, pur essendo di fatto regnanti autonomi. Ancora l'imperatore bizantino Giustiniano tentò la riunificazione delle due parti dopo la fine dell'Impero d'Occidente, progetto che tuttavia finirà nei secoli successivi con l'affermazione dei regni di franchi, visigoti e longobardi, e la nascita del Sacro Romano Impero.

Elia Galla Placidia (in latino: Aelia Galla Placidia; Costantinopoli, 388/392 – Roma, 27 novembre 450) è stata un'imperatrice romana, figlia dell'imperatore Teodosio I (che regnò dal 378 al 395) e della sua seconda moglie Galla. Nipote di tre imperatori, figlia di uno, sorella di due, moglie di un re e di un imperatore, madre di un imperatore e zia di un altro, la nobilissima Galla Placidia fu dapprima ostaggio presso i Visigoti, poi loro regina; il suo matrimonio con re Ataulfo e la nascita del loro figlio Teodosio rientrarono in una politica di avvicinamento tra barbari e Romani, ma la morte del bambino e quella del sovrano posero fine a questa possibilità. Galla sposò l'imperatore Costanzo III, ottimo generale e collega di suo fratello, l'Augusto Onorio, ma la morte del consorte fu seguita da un rapido degrado dei rapporti con l'imperatore e Galla dovette rifugiarsi con i due figli a Costantinopoli, alla corte del nipote Teodosio II. A seguito della morte di Onorio, in Occidente salì al trono un usurpatore; con l'aiuto dell'esercito orientale, Galla tornò in Occidente, depose l'usurpatore e pose sul trono il giovanissimo figlio Valentiniano III, per il quale fu reggente. Nei dodici anni in cui regnò sull'Impero romano d'Occidente, Galla dovette gestire il confronto fra tre potenti ed influenti generali, Costanzo Felice, Bonifacio ed Ezio. Dopo che quest'ultimo emerse vincitore, Galla ne ostacolò le mire di influenza su Valentiniano. Gli ultimi anni furono caratterizzati dalla gestione della turbolenta figlia Onoria e dal coinvolgimento nelle vicende religiose: fu una fervente cristiana, intransigente verso le ultime espressioni del paganesimo.

Flavio Ezio o Aezio (in latino: Flavius Aetius, pronuncia classica o restituta: [ˈflaːwɪ.ʊs aˈetɪ.ʊs]; Durosturum, 390 circa – Ravenna, 21 settembre 454) è stato un generale romano, più volte console e ministro sotto Valentiniano III. Flavio Ezio è famoso per la sua vittoria su Attila presso i Campi Catalaunici, dove i Romani inflissero una pesante sconfitta all'esercito degli Unni. Edward Gibbon lo ha definito «l'uomo celebrato universalmente come terrore dei Barbari e baluardo della Repubblica di Roma».

Elia Eudocia (latino: Aelia Eudocia; Atene, 401 circa – Gerusalemme, 20 ottobre 460) è stata un'imperatrice bizantina e moglie dell'imperatore Teodosio II. Fu poetessa (compose un centone con i versi di Omero) ed è considerata santa. Il suo primo nome era Atenaide (lingua latina: Athenaïs).

Le Campagne balcaniche di Attila furono due campagne militari condotte da Attila re degli Unni contro l'Impero romano d'Oriente.

Flavio Basilisco (greco: Βασιλίσκος, Basilìskos; latino: Flavius Basiliscus; ... – Cappadocia, inverno 476/477) è stato imperatore romano d'Oriente della casata di Leone; regnò per un breve periodo (9 gennaio 475 - agosto 476), quando l'imperatore Zenone fu obbligato a lasciare Costantinopoli a causa di una rivolta. Basilisco era il fratello dell'imperatrice Verina, moglie dell'imperatore Leone I. La sua parentela con l'imperatore favorì la carriera militare di Basilisco, che però terminò bruscamente nel 468, quando Basilisco condusse la disastrosa operazione contro il regno dei Vandali in Africa, in una delle più vaste operazioni militari dell'antichità. Riuscì poi a salire al trono nel 475, ma, una volta ottenuto il potere, si alienò in breve tempo il fondamentale sostegno della chiesa e della popolazione della sua capitale, promuovendo una posizione cristologica minoritaria, e quello dei militari, praticando il nepotismo. Dopo venti mesi di regno venne spodestato da Zenone, che catturò e uccise Basilisco e la sua famiglia.

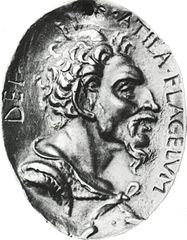

Attila, dal gotico "piccolo padre" (in ungherese moderno: Attila; in turco: Atilla; in norvegese antico: Atle o Atli; in islandese: Atli; in tedesco: Etzel; Caucaso, 406 Pannonia, 16 marzo 453), stato un condottiero e sovrano unno dal 434 fino alla sua morte. Dall'Europa govern un vastissimo impero che si estendeva dall'Europa centrale al Mar Caspio, e dal Danubio al Mar Baltico, unificando - per la prima ed ultima volta nella storia - la maggior parte dei popoli barbarici dell'Eurasia settentrionale (dai Germani orientali agli Slavi agli Ugro-Finni). Durante il suo regno divenne il pi irriducibile nemico dell'Impero bizantino e dell'Impero romano d'Occidente: invase due volte i Balcani, cinse d'assedio Costantinopoli, marci attraverso la Francia spingendosi fino ad Aurelianum, scacci da Ravenna l'imperatore Valentiniano III (452). Soprannominato flagellum Dei ("flagello di Dio") per la sua ferocia, si diceva che dove fosse passato non sarebbe pi cresciuta l'erba. Gli studi storici moderni vedono in lui pi un predone che un distruttore insensato. Si racconta che fosse superstizioso, facesse affidamento sulle profezie e si facesse influenzare nelle decisioni in campo militare da indovini e sciamani. Alcune leggende, mai sostenute da elementi concreti, raccontano di sue pratiche cannibalistiche e che avesse mangiato i propri figli Erp ed Eitil, che sua moglie gli serv dopo averli arrostiti nel miele. Alcuni raccontano che avrebbe avuto numerose mogli e pi di cento figli in confusione con i sovrani mongoli Gengis Khan e Kublai Khan. Nonostante il suo impero si sia disgregato alla sua morte, diventato una figura leggendaria nella storia europea, che lo ricorda in modo diverso a seconda della zona: guerriero feroce, avido e crudele nell'area al tempo sotto Roma; condottiero impavido e coraggioso nei paesi che facevano parte del suo impero. In alcuni racconti viene celebrato come un grande e nobile re ed il personaggio principale di diverse saghe dell'Europa settentrionale ed orientale.

L'arte tardoantica è la produzione artistica durante la tarda antichità, ovvero il periodo che grossomodo va dal III al VI secolo. In questo periodo si registrò una profonda trasformazione politica, sociale, culturale ed artistica, che condusse dall'antichità al medioevo. Anche l'arte ne uscì profondamente trasformata, conseguendo una rottura definitiva con la tradizione naturalista dell'arte greca e dando origine, alla fine di un lungo processo, alle nuove civiltà bizantina e carolingia.