- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

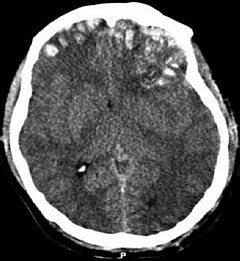

Un trauma cranico o lesione cerebrale traumatica, in inglese Traumatic Brain Injury o TBI (che si può tradurre come "danno cerebrale traumatico"), si verifica quando una forza esterna causa un trauma al cervello. Può essere classificato in base alla gravità, alla tipologia (lesione chiusa o penetrante) o ad altre caratteristiche (ad esempio, se si verifica in una data posizione o in un'area diffusa). Il trauma cranico può causare sintomi fisici, cognitivi, sociali, emozionali e comportamentali; la prognosi può variare da un recupero completo ad una disabilità permanente o al decesso. Le diverse cause possono includere cadute, incidenti stradali e atti violenti. Il trauma cranico si verifica come conseguenza di un'improvvisa accelerazione o decelerazione all'interno del cranio o da una combinazione complessa di movimenti e di un impatto improvviso. Oltre ai danni causati al momento della lesione, diversi fenomeni che possono accadere nei minuti o nei giorni successivi all'evento traumatico possono provocare lesioni secondarie. Questi processi includono alterazioni nel flusso sanguigno cerebrale e della pressione intracranica. Alcune delle tecniche di imaging biomedico utilizzate per formulare la diagnosi includono la tomografia computerizzata e la risonanza magnetica. Le misure di prevenzione includono l'uso di dispositivi di sicurezza passivi nei veicoli, come le cinture di sicurezza e i caschi per i motociclisti, nonché iniziative atte a ridurre il numero di incidenti, come programmi di educazione alla sicurezza e l'applicazione delle norme sulla circolazione. A seconda della lesione, il trattamento richiesto può essere minimo o può includere interventi farmacologici, chirurgia d'emergenza o in tempi più tardi. La fisioterapia, la riabilitazione neuropsicologica, la logopedia e la terapia occupazionale, tra le altre, possono essere utili nella riabilitazione. Il trauma cranico rappresenta una delle principali cause di morte e di disabilità in tutto il mondo, soprattutto nei bambini e negli adulti più giovani. I maschi accusano traumi cranici più frequentemente rispetto alle femmine. Nel ventesimo secolo si sono visti grandi sviluppi nella diagnosi e nel trattamento del trauma cranico tanto da ridurne i tassi di mortalità e migliorare la prognosi.

Gli studi clinici possono essere promossi e finanziati di vari enti, tra questi aziende farmaceutiche, istituzioni pubbliche, associazioni di ricerca, fondazioni, organizzazioni mediche/strutture sanitarie, gruppi di volontariato, come le associazioni di pazienti. Gli studi clinici si definiscono indipendenti quando sono promossi da enti scientifici, accademici o no profit e finanziati da denaro pubblico, centri di ricerca o gruppi di volontariato.La maggior parte degli studi clinici su farmaci e dispositivi sono finanziati dalle aziende farmaceutiche in stretta collaborazione con ricercatori universitari e clinici. Questi studi sono orientati al prodotto, hanno cioè lo scopo di provare i benefici di un determinato prodotto.Esiste però un gran numero di quesiti di ricerca clinica che sono di interesse minimo o nullo per i finanziatori commerciali, ma necessitano comunque di essere affrontati data la loro importanza per la salute pubblica e il miglioramento delle possibilità di diagnosi e terapia per gruppi di pazienti più o meno numerosi. Questa massa di quesiti clinici si riferisce non soltanto a farmaci e dispositivi, ma anche a nuovi interventi di biomedicina, chirurgia, fisioterapia, psicologia, riabilitazione, training, etc. Tali quesiti di ricerca sono orientati alla salute e sono chiaramente cruciali per pazienti, operatori sanitari, sistemi sanitari e assicurazioni sanitarie.Gli studi clinici indipendenti sono di importanza determinante per migliorare l'efficacia, la sicurezza e il rapporto costi/benefici dell'assistenza. Ad esempio studi clinici indipendenti indagano i rischi a lungo termine e le reazioni avverse rare di un trattamento, confrontano le opzioni terapeutiche disponibili, farmacologiche e non farmacologiche, per una data condizione patologica, valutano i miglioramenti in termini di qualità della vita o controllano nel tempo procedure e strategie di riabilitazione. Investire nella valutazione indipendente delle strategie di trattamento ha un ritorno altamente favorevole sulla società in termini di riduzione dell'impatto delle malattie, aumento della produttività dovuto a strategie assistenziali ottimizzate, contenimento dei costi dei sistemi sanitari.

Lo shiatsu (指圧? da shi = dito e atsu = pressione), diffuso in Giappone sin dal VI secolo, è una pratica manuale manipolatoria che stimola nel ricevente ("ukè" = colui che riceve con rispetto) un processo di autoguarigione (il corpo reagisce da solo). Attraverso questo trattamento manipolatorio durante il quale vengono effettuate pressioni sostenenti, costanti e perpendicolari sul corpo del ricevente avvalendosi soprattutto dei polpastrelli, ma anche di gomiti, piedi, ginocchia e palmi delle mani, l'operatore ("torì" = colui che opera con rispetto) contatta la vitalità ("ki") del ricevente favorendone il suo fluire naturale. La forza vitale, o "ki", è la capacità che ogni organismo vivente ha di mantenere un equilibrio e di mantenere stabili le sue funzioni vitali. Questa disciplina affonda le sue radici nelle forme di manipolazione e massaggio tradizionali cinesi, come lo am-ma, lo an-fa, il tuina. Gli operatori lo promuovono come un modo per coadiuvare l'efficacia delle cure farmacologiche, aiutare il rilassamento (yin) e l'energizzazione (yang) affrontando la diminuita capacità auto-immune dell'organismo che fattori come lo stress e la depressione incrementano.

L'emicrania è una patologia neurologica cronica caratterizzata da ricorrenti cefalee, da moderate a gravi, spesso in associazione con una serie di sintomi del sistema nervoso autonomo. La parola deriva dal greco ἡμικρανία (hemikranìa), "dolore su un lato della testa", da ἡμι- (hemi-), "metà", e κρανίον (kranìon), "teschio".In genere il mal di testa è monolaterale (colpisce cioè solo una metà della testa) e a natura pulsante, con una durata che può variare da 2 a 72 ore. I sintomi associati possono includere nausea, vomito, fotofobia (aumento della sensibilità alla luce), fonofobia (aumento della sensibilità al suono) e il dolore generalmente si aggrava a seguito dell'attività fisica. Fino a un terzo delle persone con emicrania sperimentano l'aura: un disturbo transitorio visivo, sensoriale, motorio o del linguaggio che precede di poco il verificarsi di un episodio di mal di testa. Di tanto in tanto un'aura può verificarsi senza che venga seguita dall'emicrania. Le emicranie si ritiene siano causate da un mix di fattori ambientali e genetici. Circa due terzi dei pazienti appartengono a nuclei familiari in cui si erano manifestati altri casi della stessa patologia. Le fluttuazioni dei livelli ormonali possono svolgere un ruolo e infatti l'emicrania colpisce più ragazzi che ragazze prima della pubertà, ma negli adulti le donne con emicrania sono più frequenti, da due a tre volte di più, rispetto agli uomini. La predisposizione alle emicranie in genere diminuisce durante la gravidanza. L'esatta eziologia e fisiopatologia dell'emicrania non è nota; tuttavia viene ritenuta spesso un disturbo di natura neurovascolare. La teoria più accettata è correlata alla maggior eccitabilità della corteccia cerebrale e a un controllo anormale dei neuroni del dolore nel nucleo trigeminale del tronco cerebrale.Il trattamento iniziale raccomandato è spesso un analgesico (come l'ibuprofene e il paracetamolo) per il mal di testa, associato a un antiemetico per la nausea e si cerca di prevenire le situazioni ambientali scatenanti. Agenti specifici come i triptani o l'ergotamina possono essere utilizzati da persone che risultano resistenti agli analgesici. Circa il 15% della popolazione mondiale soffre, a un certo punto della sua vita, di emicrania.