- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La storia dell'uomo è l'insieme delle vicende umane all'interno della Storia della Terra. Secondo l'Ipotesi dell'Evoluzione di Darwin, l'uomo è il frutto di un processo evolutivo, dunque l'inizio della storia dell'umanità può essere fatto risalire a diversi stadi di questo sviluppo: la si può intendere dalla comparsa del primo manufatto tecnologico australopithecino, a partire dalla comparsa del genere Homo, oppure a partire dalla comparsa di Homo sapiens, il cosiddetto "uomo moderno", circa 200.000 anni fa. Con tale definizione si può preferire indicare la storia dell'uomo moderno, dotato di caratteri anatomici identici all'uomo odierno e di una cultura artistica e spirituale, ma nella periodizzazione tradizionale il primo dei periodi della storia umana è generalmente indicato nella Preistoria, 2,5-2,6 milioni di anni fa, e quindi include diverse specie ominidi.

La periodizzazione la suddivisione della Storia in periodi di tempo, ciascuno contraddistinto da una serie di caratteri originali tali da renderlo individuabile rispetto alle fasi storiche immediatamente precedenti e successive. Nonostante il suo carattere semplificatorio e inevitabilmente convenzionale, quella della periodizzazione resta un'operazione di importanza fondamentale nelle discipline storiche, dal momento che consente di "pensare" in termini schematici il passato e di facilitare la collocazione temporale di un evento. Inoltre la didattica della Storia spesso trova grande giovamento nel suddividere la Storia in periodi definiti convenzionalmente, alla pari con altre discipline storiche, come la Geologia e la Paleontologia. La fase pi antica della Storia dell'uomo suddivisa in questi periodi: Paleolitico, Mesolitico, Neolitico, Et del Rame, Et del bronzo, Et del ferro. Nella storiografia occidentale, nello scorrere del tempo successivo alla Preistoria, si identificano tradizionalmente le seguenti et : Et antica, Medioevo, Et moderna, Et contemporanea. Per il suo carattere convenzionale, tale suddivisione soggetta a dibattiti e ad opinioni diverse, specie per ci che riguarda i termini post quem e ante quem, cio le date di inizio e fine di ciascuna et . Nelle storiografie di altre aree culturali esistono altri tipi di periodizzazione, che meglio descrivono contesti storici diversi da quello occidentale, anche se non mancano gli usi per analogia: si parla, ad esempio, di "medioevo giapponese". La necessit di utilizzare schemi validi per tutte le aree culturali e per tutti i continenti ha portato alla formulazione di proposte di periodizzazione di tutta la Storia mondiale alternative a quelle tradizionale attraverso criteri che si adattano ai vari contesti. Si deve infine rilevare che ogni epoca storica guarda il passato con un'ottica particolare, dovuta alla temperie culturale del tempo; ci porta alla successione di diversi schemi di periodizzazione, elaborati in diversi periodi; preferire una determinata periodizzazione piuttosto che un'altra significa interpretare il corso degli eventi in modo differente o anche da prospettive differenti.

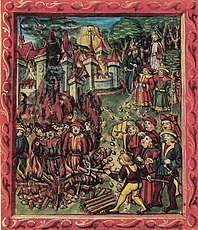

La morte sul rogo una forma di condanna capitale, utilizzata nei secoli passati in tutto il mondo e applicata soprattutto ai condannati per stregoneria, eresia e sodomia.

La storiografia moderna chiama Medioevo ellenico o secoli oscuri o età oscura (dark age, nell'espressione inglese originaria) o anche età geometrica, il periodo nella storia della Grecia antica che si apre con l'invasione dei Dori e la fine della civiltà micenea e si prolunga fino alla nascita delle poleis e all'età di Omero (circa dal XII all'VIII secolo a.C.). La distruzione della civiltà micenea dovuta forse all'invasione dei popoli del Mare, e la successiva discesa dei Dori in Grecia segnano l'inizio di un periodo di transizione che inizia intorno al 1200 a.C. e si prolunga fino all'800 a.C. La popolazione dorica si stanziò principalmente in Peloponneso, Epiro, Focide, Etolia e a Creta. Si ampliarono i flussi migratori verso le isole e le coste dell'Asia Minore spopolando la Grecia: vennero fondate città come Efeso e Mileto. Si ebbe una diminuzione degli scambi commerciali esterni alle mura cittadine, un ritorno alla pastorizia e la scomparsa della scrittura, dell'architettura e dell'economia di palazzo micenea: tutte le attività rinacquero a livello locale. Tutto questo comportò una radicale riforma delle istituzioni.

Il Medioevo (o Medio Evo) è una delle quattro età storiche (antica, medievale, moderna e contemporanea) in cui viene convenzionalmente suddivisa la storia dell'Europa nella storiografia moderna. Il Medioevo è costituito da un periodo di circa mille anni. Alcuni storici indicano come suo avvio la morte dell'imperatore romano Teodosio (395), l'ultimo a governare l'impero unito; altri indicano invece la caduta dell'Impero romano d'Occidente (476). Tradizionalmente, il Medioevo si conclude con la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo (1492), evento che sancisce l’inizio dell'Età moderna. Il Medioevo è poi solitamente suddiviso in Alto e Basso Medioevo (nei paesi di cultura anglosassone si usa spesso distinguere anche un pieno Medioevo, concetto solitamente non utilizzato in Italia). Il concetto di Medioevo compare per la prima volta nel XV secolo, con i termini latini media aetas o media tempestas, con il significato di "età di mezzo", in ciò riflettendo l'opinione dei contemporanei, per cui tale periodo avrebbe rappresentato una deviazione dalla cultura classica, in opposizione al successivo Umanesimo e Rinascimento. Alcuni fenomeni tipici dei primi secoli, come il crollo demografico, la deurbanizzazione, il declino del potere centralizzato, le invasioni e le migrazioni di massa delle tribù, erano già iniziati nella tarda antichità. Come conseguenza delle invasioni barbariche del V secolo, in particolare di quelle dei vari popoli germanici, si vennero a formare nuovi regni nei territori che erano stati dell'Impero Romano d'Occidente. L'Impero Romano d'Oriente, invece, sopravvisse per tutta la durata del Medioevo, ed è generalmente oggi indicato con l'espressione "Impero bizantino"; nel VII secolo, però, l'Impero d'Oriente perse il Nord Africa e il Medio Oriente, passati sotto il dominio del Califfato degli Omayyadi, una dinastia islamica; ciò portò al fenomeno delle Crociate, durante le quali il mondo islamico e quello cristiano si scontrarono tra l'XI e il XIII secolo; la prima fu indetta nel 1095. Sebbene vi fossero stati cambiamenti sostanziali nella società e nelle strutture politiche, la rottura con l'antichità classica non fu completa: l'Impero Bizantino si considerava diretto successore dell'Antica Roma e il diritto romano era ancora la base legislativa fondamentale, ordinata nel Corpus Iuris Civilis; in Occidente, poi, la maggior parte dei nuovi regni utilizzava le istituzioni romane ancora esistenti. Il mito dell'antica Roma rimase sempre vivo, come mostra la fondazione nel IX secolo del Sacro Romano Impero da parte dei Franchi, che comprendeva gran parte dell'Europa occidentale e che, anche nel nome, si richiamava agli ideali di universalità tipici dell'Impero Romano. I rapporti che univano Europa, Asia ed Africa, interrotti dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, ripresero dopo il IX secolo, con la nascita delle repubbliche marinare. Dal punto di vista religioso, caratteristiche del Medioevo furono la diffusione sempre più capillare del Cristianesimo e dell'Islam, quest'ultimo nato nel VII secolo in Arabia e diffusosi nel Nord Africa ed anche in alcune aree dell'Europa meridionale. La religiosità medievale fu contraddistinta anche dalla fondazione di una fitta rete di monasteri, dalla nascita degli ordini mendicanti, dalla loro predicazione e dalla fondazione dei loro conventi. Dal punto di vista dell'organizzazione sociale, politica ed economica, un fenomeno tipico del Medioevo fu il feudalesimo (sviluppatosi in forme diverse in base al contesto ed al periodo storico), il sistema curtense, la diffusione ovunque dei castelli (in seguito al X secolo) e la nascita della classe dei cavalieri. Dopo il 1000, si fa convenzionalmente iniziare il Basso Medioevo. Durante questo periodo, la popolazione europea aumentò notevolmente, grazie alle innovazioni tecnologiche ed agricole che permisero al commercio di prosperare; i raccolti aumentarono, favoriti anche dal cosiddetto periodo caldo medievale. Le città, entrate in profonda crisi nell'Alto Medioevo, ripresero allora ad espandersi. La crescita di popolazione subì una grave battuta d'arresto tra il 1347 e il 1350, a causa della peste nera, che uccise circa un terzo degli europei. Nel Basso Medioevo iniziò il processo che portò alla formazione degli stati nazionali centralizzati. La vita intellettuale era segnata dalla scolastica, una filosofia che enfatizzava l'unione di fede e ragione. In questi anni iniziarono a nascere le prime università. Tra i fenomeni più significativi della cultura medievale, si ricordano la teologia di Tommaso d'Aquino, i dipinti di Giotto, la poesia di Dante e Chaucer, i viaggi di Marco Polo, le grandi cattedrali, l'arte romanica, l'arte gotica, l'arte bizantina.

Con l'espressione Inquisizione medievale si fa riferimento a quel periodo della più generale storia dell'Inquisizione che va dal 1179 (o 1184) fino alla metà del XVI secolo. Al suo interno si distingue una prima fase detta Inquisizione vescovile (1184-1231) e una seconda detta Inquisizione legatina o pontificia.

L'Inquisizione era l'istituzione ecclesiastica fondata dalla Chiesa cattolica per indagare, mediante un apposito tribunale, i sostenitori di teorie considerate contrarie all'ortodossia cattolica (le cosiddette eresie).