- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

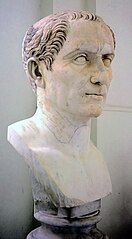

I Commentarii (nella forma singolare Commentarius) sono un gruppo di opere che la filologia attesta al generale e politico Gaio Giulio Cesare durante le sue campagne militari. Si tratta di opere a stampo storiografico - etnografico basate sulle varie battaglie intraprese da Cesare contro i popoli conquistati (Africani-Galli), sia di stampo didattico e descrittivo riguardo agli usi e ai costumi di tali popolazioni. Eccezione fatta per il De bello civili, riguardante la guerra di Cesare contro Pompeo Magno. Le due opere in commentario maggiori di Cesare sono i Commentarii de bello Gallico (La guerra gallica) e i Commentarii de bello civili (La guerra civile), ambedue incluse nel Corpus Caesarianum, raccolta di tutte le opere di Cesare curata dall'amico e luogotenente Aulo Irzio. L'opera include inoltre i titoli delle campagne minori di Cesare : Anticato, Bellum Africum, Bellum Alexandrinum, Bellum Hispaniense.

Il Calvinismo è una confessione del cristianesimo protestante sorta nel XVI secolo, a seguito dell'opera missionaria e della predicazione del riformatore Giovanni Calvino. Le chiese che seguono la dottrina calvinista sono spesso definite come Chiese riformate, sebbene il termine sia talvolta utilizzato per indicare l'insieme più vasto delle chiese protestanti. Le chiese calviniste condividono le principali dottrine del cristianesimo e delle altre chiese, in particolare per quanto riguarda l'unità e trinità di Dio e la natura divina di Gesù Cristo, così come formulate nei primi concili ecumenici e fissate nel credo niceno-costantinopolitano. Il calvinismo si differenzia dal cattolicesimo ma anche dal luteranesimo per alcune particolari visioni dottrinali, come ad esempio la presenza non reale ma solo spirituale di Cristo nell'Eucaristia, il principio regolatore del culto e la proibizione di venerare immagini religiose. Il termine calvinismo venne coniato ed utilizzato dai luterani per indicare quelli che seguono la dottrina di Calvino; molte denominazioni all'interno della Riforma preferiscono comunque utilizzare il termine riformate per differenziarsi dai calvinisti veri e propri. A partire dalla controversia arminiana, i riformati (cioè i cristiani protestanti che si distinguono dai luterani) si sono divisi in calvinisti e arminiani; ad ogni modo, dal momento che gli arminiani e i calvinisti rappresentano due scuole di pensiero diverse, oggi il termine riformato (con il quale gli arminiani non si sono mai identificati) è diventato sinonimo di calvinista. Le aree europee dove il calvinismo ha avuto la maggiore diffusione sono la Svizzera (con Ginevra e Zurigo come centri più importanti), la Francia (dove però non riuscì a prevalere), i Paesi Bassi, la Scozia, l'Ungheria e alcuni principati della Germania, sebbene nei territori dell'Impero sia diventata religione ammessa, al pari del luteranesimo, solo dopo la guerra dei trent'anni. In Italia ha aderito al protestantesimo riformato la Chiesa Valdese.

L'antropologia sociale è la denominazione con cui, nella tradizione di studi britannica, viene definita la branca dell'antropologia che studia il comportamento degli esseri umani all'interno dei gruppi sociali. Le differenze con l'antropologia culturale, di provenienza statunitense, sono state spesso oggetto di dibattito tra gli accademici e vengono generalmente individuate in un diverso approccio teorico tra le due tradizioni. L'antropologia sociale è infatti più orientata a uno studio strutturale della società, mentre l'antropologia culturale considera prioritario l'aspetto simbolico. Nella seconda metà del Novecento tali distinzioni, così come quella con l'etnologia di scuola francese, hanno perso progressivamente di importanza. La massima parte degli antropologi considera gli aspetti sociali e culturali come due punti di vista diversi sullo stesso fenomeno. Sebbene molti dipartimenti universitari abbiano scelto il termine «antropologia socio-culturale» (con o senza trattino) per superare la dicotomia, gran parte degli studiosi utilizza tuttora l'etichetta appartenente alla tradizione a cui è più legato. In Italia viene utilizzata nella maggior parte dei casi la denominazione di «scienze demo-etno-antropologiche».

L'antropologia culturale è uno dei campi dell'antropologia, lo studio olistico dell'umanità. In particolare essa è la disciplina che ha promosso e sviluppato la cultura come oggetto di studio scientifico; essa è anche il ramo dell'antropologia che studia le differenze e le somiglianze culturali tra gruppi di umani. Parte del mondo accademico ha scelto di considerare sotto questa etichetta tutte le scienze demo-etno-antropologiche non fisiche. Tuttavia, si tende anche a dare all'antropologia culturale continuità con la sua provenienza dalla tradizione americana, considerandola quindi un approccio antropologico particolare che privilegia lo studio di aspetti più culturali dell'umanità.

L'antropologia (dal greco ἄνθρωπος ànthropos «uomo» e λόγος, lògos «discorso, dottrina» quindi letteralmente: «studio dell'uomo») è una branca scientifica sviluppatasi in particolar modo in epoca moderna che studia l'essere umano sotto diverse prospettive (sociale, culturale, morfologica, psicoevolutiva, sociologica, artistico-espressiva, filosofico-religiosa), indagando i suoi vari comportamenti all'interno della società; nata come disciplina interna alla biologia, ha acquisito in seguito anche un importante valore umanistico.

Antonio Gramsci, nome completo, così come registrato nell'atto di battesimo, Antonio Sebastiano Francesco Gramsci (Ales, 22 gennaio 1891 – Roma, 27 aprile 1937), è stato un politico, filosofo, politologo, giornalista, linguista e critico letterario italiano. Nel 1921 fu tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia, divenendone esponente di primo piano e segretario dal 1924 al 1927, ma nel 1926 venne ristretto dal regime fascista nel carcere di Turi. Nel 1934, in seguito al grave deterioramento delle sue condizioni di salute, ottenne la libertà condizionata e fu ricoverato in clinica, dove trascorse gli ultimi anni di vita. Considerato uno dei più importanti pensatori del XX secolo e tra i massimi esponenti del marxismo occidentale, nei suoi scritti, tra i più originali della tradizione filosofica marxista, Gramsci analizzò la struttura culturale e politica della società. Elaborò in particolare il concetto di egemonia, secondo il quale le classi dominanti impongono i propri valori politici, intellettuali e morali a tutta la società, con l'obiettivo di saldare e gestire il potere intorno a un senso comune condiviso da tutte le classi sociali, comprese quelle subalterne.

Ahi serva Italia, di dolore ostello è il verso iniziale di una celebre invettiva di Dante Alighieri presente nel VI canto del Purgatorio della Divina Commedia: introduce la sua amara riflessione sulla condizione politica dell'Italia, alla vista dei poeti Virgilio e Sordello che si abbracciano dopo aver saputo di essere due compatrioti mantovani. Essa prosegue: La parafrasi è: «Povera Italia ridotta in schiavitù, dimora di sofferenza, nave alla deriva nel pieno della tempesta, non più signora dei popoli, ma luogo di prostituzione!».