- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

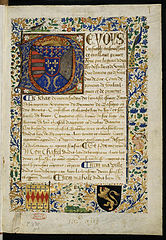

Per umanesimo si intende quel movimento culturale, ispirato da Francesco Petrarca e in parte da Giovanni Boccaccio, volto alla riscoperta dei classici latini e greci nella loro storicità e non più nella loro interpretazione allegorica, inserendo quindi anche usanze e credenze dell’antichità nella loro quotidianità tramite i quali poter avviare una "rinascita" della cultura europea dopo i cosiddetti "secoli bui" del Medioevo. L'umanesimo petrarchesco, fortemente intriso di neoplatonismo e tendente alla conoscenza dell'anima umana, si diffuse in ogni area della penisola (con l'eccezione del Piemonte sabaudo), determinando di conseguenza l'accentuazione di un aspetto della classicità a seconda delle necessità dei "protettori" degli umanisti stessi, vale a dire dei vari governanti. Nel giro del XV secolo, gli umanisti dei vari Stati italiani incominciarono a mantenere forti legami epistolari fra di loro, aggiornandosi riguardo alle scoperte compiute nelle varie biblioteche capitolari o claustrali d'Europa, permettendo alla cultura occidentale la riscoperta di autori e opere fino ad allora sconosciuti. Per avvalorare l'autenticità e la natura dei manoscritti ritrovati, gli umanisti, sempre sulla scia di Petrarca, favorirono la nascita della moderna filologia, scienza intesa a verificare la natura dei codici contenenti le opere degli antichi e determinarne la natura (cioè l'epoca in cui quel codice fu trascritto, la provenienza, gli errori contenuti con cui poter effettuare comparazioni in base alle varianti). Dal punto di vista delle aree d'interesse in cui alcuni umanisti si concentrarono maggiormente rispetto ad altre, poi, si possono ricordare le varie "ramificazioni" dell'umanesimo, passando dall'umanesimo filologico all'umanesimo filosofico. L'umanesimo, che trovò le sue basi nelle riflessioni dei filosofi greci sull'esistenza umana e in alcune opere tratte anche dal teatro ellenico, si avvalse anche dell'apporto della letteratura filosofica romana, in primis Cicerone e poi Seneca. Benché l'umanesimo propriamente detto sia stato quello italiano e poi europeo che si diffuse nel XV e in buona parte del XVI secolo (fino alla Controriforma), alcuni storici della filosofia utilizzarono questo termine anche per esprimere certe manifestazioni del pensiero all'interno del XIX e del XX secolo.

Per umanesimo volgare (o classicismo volgare) si intende quella parabola culturale insita nel più generale umanesimo volta a ridare prestigio e splendore agli autori toscani del '300, a partire dalle "tre corone fiorentine" Dante, Petrarca e Boccaccio. L'umanesimo volgare troverà poi una sua canonizzazione definitiva grazie all'opera di Pietro Bembo il quale delineò in Petrarca ed in Boccaccio i modelli rispettivi per la poesia e per la prosa.

L'umanesimo fiorentino fu la parabola culturale dell'umanesimo all'interno della Repubblica fiorentina nel corso del XV secolo, che ebbe come grandi precursori Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. Dopo una prima fase caratterizzata dalla riflessione politica sulla florentina libertas da parte di Coluccio Salutati e Leonardo Bruni, con l'avvento al potere di Cosimo de' Medici nel 1434, si aprì una stagione in cui la produzione letteraria e filosofica si incentrò su questioni meramente speculative, grazie all'azione dell'Accademia neoplatonica fondata da Marsilio Ficino. L'umanesimo mediceo, che sotto Cosimo guardava alle lingue classiche come unico mezzo di diffusione della cultura, volse verso nuovi schemi linguistici e tematici sotto il figlio Piero e, soprattutto, sotto il nipote Lorenzo il Magnifico. Con l'avvento del Magnifico, nel 1469, si aprì infatti la stagione del classicismo volgare, cioè dell'elevazione dei grandi esponenti della lirica volgare allo stesso rango dei modelli latini e greci.

Il Rinascimento italiano è quella civiltà culturale ed artistica, che ebbe come uno dei centri principali Firenze dove ebbe origine il primo umanesimo fiorentino che affermò il primato della vita attiva su quella contemplativa. Da Firenze il nuovo movimento culturale arriverà alla corte napoletana aragonese di Alfonso I, a quella papale di Pio II, il papa umanista, e di Leone X, e a quella milanese di Ludovico il Moro. Politicamente l'Umanesimo, come espressione della borghesia che ha consolidato il suo patrimonio e aspira al potere politico, si accompagna in Italia alla trasformazione dei Comuni in Signorie mentre in Europa gli sviluppi dell'umanesimo rientrano nella formazione delle monarchie nazionali. Il Rinascimento, come naturale punto di sbocco dell'Umanesimo, nei suoi aspetti specifici si diffuse poi in tutta Europa dalla metà del XIV secolo a tutto il XVI secolo ed ebbe come obiettivo primario il recupero e la rivalutazione della classicità antica come modello della naturalità dell'uomo e dei suoi valori terreni, mettendo in discussione la visione religiosa che aveva influenzato la cultura di tutto il periodo medioevale. Secondo gli umanisti del periodo, le opere classiche durante il medioevo avevano subito forti alterazioni interpretative, dalle quali dovevano essere liberate. L'intellettuale del rinascimento non si limitò, come nel precedente umanesimo, a uno studio teorico dell'opera classica, ma volle invece trarne esempio per volgerlo alla sperimentazione pratica. Il Rinascimento è anche un momento di particolare fioritura delle arti e delle lettere, caratterizzate le prime dallo sviluppo di alcune forme e tecniche come la prospettiva e la pittura a olio, e le seconde dalla filologia e dal culto per le humanae litterae (la letteratura classica ispirata dal concetto della humanitas da dove nasce il termine umanesimo) liberate dalle incrostazioni delle divinae litterae medioevali dove prevalevano interessi religiosi.

La filologia (in greco antico: φιλoλογία, philologhía («interesse per la parola»), composto da φίλος, phìlos, "amante, amico" e λόγος, lògos, "parola, discorso"), secondo l’accezione comune attuale, è un insieme di discipline che studia i testi di varia natura (letterari, storici, politologici, economici, giuridici, ecc.), da quelli antichi a quelli contemporanei, al fine di ricostruire la loro forma originaria attraverso l’analisi critica e comparativa delle fonti che li testimoniano e pervenire, mediante varie metodologie di indagine, ad un’interpretazione che sia la più corretta possibile. Il filologo italiano Alberto Varvaro evidenzia come qualsiasi testo, sia scritto sia orale, inerente a qualsiasi sapere, può e deve essere trattato con i metodi e gli strumenti della filologia. Dunque, la filologia non identifica un ambito d'indagine, ma un metodo.

Lino Coluccio Salutati (Stignano, Buggiano, 16 febbraio 1332 Firenze, 4 maggio 1406) stato un politico, letterato e filosofo italiano, Cancelliere di Firenze dal 1375 al 1406. Figura culturale di riferimento dell'umanesimo a Firenze, in qualit di discepolo del Boccaccio e precettore di Poggio Bracciolini e Leonardo Bruni. Considerato uno dei pi importanti uomini di governo tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo, Coluccio Salutati, nei suoi trent'anni di cancelliere della Repubblica di Firenze, svolse un importantissimo ruolo diplomatico nel frenare le ambizioni del duca di Milano Gian Galeazzo Visconti, intenzionato a creare uno Stato comprendente l'Italia centro-settentrionale. Nel contesto di questa lotta elabor la sua dottrina della libertas fiorentina. Oltre all'impegno politico, il Salutati svolse un importante ruolo nella diffusione dell'umanesimo petrarchesco e boccacciano, divenendone l'esponente pi importante e il praeceptor della prima generazione degli umanisti. Il suo lascito pi importante presso i posteri fu la codificazione "civile" dell'umanesimo, cio l'uso dello spirito e dei valori dell'antichit classica all'interno dell'agone politico internazionale. Grazie a Salutati (autore tra l'altro di un vastissimo epistolario e di trattati politici, filosofici e letterari), difatti, il mito della florentina libertas, cio di quel complesso di valori ispirati alla libert promosso dall'ordinamento politico fiorentino, si rafforz enormemente sotto il suo cancellierato, e fu utilizzato quale strumento diplomatico per accrescere il prestigio di Firenze presso gli altri Stati della Penisola.

Ciriaco Pizzecolli, o de' Pizzicolli, detto anche Ciriaco d'Ancona (Ancona, 31 luglio 1391 – Cremona, 1452), è stato un archeologo, umanista, epigrafista e viaggiatore italiano. Per la sua attività di ricerca di testimonianze storiche, realizzata in numerosi paesi del Mediterraneo, nel tentativo di salvarle dall'oblio e dalla distruzione, è considerato, anche dai suoi stessi contemporanei, pater antiquitatis, il fondatore o "padre dell'archeologia". Oggi è perciò considerato internazionalmente il fondatore in senso generale dell'archeologia, mentre Winckelmann, con la pubblicazione della "Storia delle arti del disegno presso gli antichi", è considerato il fondatore dell'archeologia moderna. Ascoltiamo direttamente dalle sue parole ciò che lo animava: Fu uno dei primi a riconoscere il valore delle fonti classiche per l'interpretazione dei monumenti archeologici: è noto che durante le sue ricerche in Grecia aveva sempre con sé, come guida, i testi di Strabone, i quali, tra l'altro, contribuì a diffondere, copiandone i codici scoperti durante i suoi viaggi. Come epigrafista fu inoltre un vero pioniere: tentava di interpretare le epigrafi presenti sugli antichi monumenti consultando le opere dei classici, che ricercava con assiduità nelle biblioteche. L'epigrafia greca e l'epigrafia latina devono molto all'anconitano; Giovanni Battista de Rossi, il noto archeologo ottocentesco disse che l'attività di Ciriaco nel copiare le iscrizioni antiche era compiuta con un'accuratezza tale da essere il merito e la gloria imperituri sul capo di Ciriaco. In conclusione si può dire che è grande l'importanza delle conoscenze sull'antichità greca e romana che Ciriaco ci ha lasciato in eredità, tanto che si può considerare il maggiore tra gli umanisti quattrocenteschi che svolsero una simile attività di ricerca. L'opera epigrafica ed archeologica di Ciriaco rimase sostanzialmente insuperata fino alle soglie dell'Illuminismo, quando l'Impero Ottomano cominciò a permettere il ritorno in Grecia e in Asia Minore di eruditi occidentali. Da rilevare anche il contributo fondamentale per il recupero del carattere lapidario romano.

Il Cancelliere di Firenze è stata la più alta magistratura della Repubblica fiorentina, del Ducato di Firenze e del Granducato di Toscana. La carica non aveva alcun potere politico. Alcuni famosi umanisti che ricoprirono questo incarico furono Coluccio Salutati e Niccolò Machiavelli nelle funzioni di secondo cancelliere.

L'arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino (in latino: Archidioecesis Senensis-Collensis-Ilcinensis) è una sede metropolitana della Chiesa cattolica in Italia appartenente alla regione ecclesiastica Toscana. Nel 2017 contava 164.838 battezzati su 183.154 abitanti. È retta dall'arcivescovo cardinale Augusto Paolo Lojudice.