- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La suddivisione amministrativa del Regno delle Due Sicilie dal 1817 era basata su una struttura a 4 livelli. Le divisioni di primo livello, dette provincie, erano 22. Le 22 province erano suddivise in 76 distretti. I distretti erano suddivisi in circondari (presenti in numero complessivo di 684). I circondari erano suddivisi in comuni (un totale di 2189 nell'anno 1840).

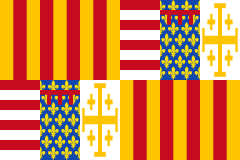

Regno di Napoli (in latino: Regnum Neapolitanum, in catalano Regne de Nàpols, in spagnolo Reino de Nápoles) è il nome con cui è conosciuto nella storiografia moderna l'antico Stato esistito dal XIV al XIX secolo ed esteso a tutto il meridione continentale italiano. Il suo nome ufficiale era Regnum Siciliae citra Pharum, vale a dire “Regno di Sicilia al di qua del Faro”, in riferimento al Faro di Messina, e si contrapponeva al contemporaneo Regnum Siciliae ultra Pharum, cioè “Regno di Sicilia al di là del Faro”, che si estendeva sull'intera isola di Sicilia. In epoca normanna, il Regno di Sicilia era organizzato in due macro-aree: la prima, che includeva i territori siciliani e calabresi, costituiva il Regno di Sicilia propriamente detto; la seconda, che includeva i restanti territori peninsulari, costituiva il Regno di Puglia, allorquando il territorio era parte integrante del Regno normanno di Sicilia. Quest'ultimo Stato fu istituito nel 1130, con il conferimento a Ruggero II d'Altavilla del titolo di Rex Siciliae dall'antipapa Anacleto II, titolo confermato nel 1139 da papa Innocenzo II. Il nuovo Stato insisteva così su tutti i territori del Mezzogiorno, attestandosi come il più ampio degli antichi Stati italiani. Alla stipula della Pace di Caltabellotta (1302) seguì la formale divisione del regno in due: Regnum Siciliae citra Pharum (noto nella storiografia come Regno di Napoli) e Regnum Siciliae ultra Pharum (anche noto per un breve periodo come Regno di Trinacria e noto nella storiografia come Regno di Sicilia). Pertanto questo trattato può essere considerato l'atto di fondazione convenzionale dell'entità politica oggi nota come Regno di Napoli. Il regno, come Stato sovrano, vide una grande fioritura intellettuale, economica e civile sia sotto le varie dinastie angioine (1282-1442), sia con la riconquista aragonese di Alfonso I (1442-1458), sia sotto il governo di un ramo cadetto della casa d'Aragona (1458-1501); allora la capitale Napoli era celebre per lo splendore della sua corte e il mecenatismo dei sovrani. Nel 1504 la Spagna unita sconfisse la Francia, e il regno di Napoli fu da allora unito dinasticamente alla monarchia spagnola, insieme a quello di Sicilia, fino al 1707: entrambi furono governati come due vicereami distinti ma con la dicitura ultra et citra Pharum e con la conseguente distinzione storiografica e territoriale tra Regno di Napoli e Regno di Sicilia. Benché i due regni, nuovamente riuniti, ottennero l'indipendenza con Carlo di Borbone già nel 1734, l'unificazione giuridica definitiva di entrambi i regni si ebbe solo nel dicembre 1816, con la fondazione dello Stato sovrano del Regno delle Due Sicilie. Il territorio del Regno di Napoli inizialmente corrispondeva alla somma di quelli delle attuali regioni italiane di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e comprendeva anche alcune aree dell'odierno Lazio meridionale ed orientale appartenenti fino al 1927 alla Campania, ovvero all'antica provincia di Terra di Lavoro (circondario di Gaeta e circondario di Sora), ed all'Abruzzo (circondario di Cittaducale).

Le leggi razziali fasciste furono un insieme di provvedimenti legislativi e amministrativi (leggi, ordinanze, circolari) applicati in Italia fra il 1938 e il primo quinquennio degli anni quaranta, inizialmente dal regime fascista e poi dalla Repubblica Sociale Italiana. Esse furono rivolte prevalentemente contro le persone ebree. Il loro contenuto fu annunciato per la prima volta il 18 settembre 1938 a Trieste da Benito Mussolini, da un palco posto davanti al Municipio in Piazza Unità d'Italia, in occasione di una sua visita alla città. Furono abrogate con i regi decreti-legge n. 25 e 26 del 20 gennaio 1944, emanati durante il Regno del Sud.

La storia di Cerreto Sannita comprende una serie di eventi che hanno interessato il territorio cittadino sin dall'età neolitica. Tre sono gli insediamenti urbani che hanno unito la popolazione locale in epoche differenti: Cominium Ocritum (nome successivamente volgarizzato in Cominium Cerritum), villaggio sannita citato da Tito Livio durante le vicende della seconda guerra punica; la vecchia Cerreto, costruita a seguito delle invasioni saracene e distrutta dal terremoto del 5 giugno 1688, ed infine l'attuale Cerreto Sannita, edificata fra il 1688 ed il 1696 su progetto del regio ingegnere Giovanni Battista Manni e per volontà del conte Marzio Carafa, di suo fratello Marino Carafa e del vescovo Giovanni Battista de Bellis. Sede vescovile dal XVI secolo, fu dal 1151 al 1460 feudo dei Sanframondo, per divenire poi possedimento dei Carafa che la eressero «CIVITAS TOTIUS SUPERIORIS STATE METROPOLIS» (città capoluogo della contea superiore). Le floride ricchezze provenienti dalle industrie e dal commercio dei panni lana contribuirono a creare un forte ceto mercantile che resistette per secoli ai continui soprusi dei feudatari.

Cerreto Sannita (IPA: [ʧerˈretosanˈnita], Cerrìte, in dialetto cerretese, IPA:[tʃə'rːitə]) è un comune italiano di 3 789 abitanti della provincia di Benevento in Campania. Feudo della famiglia Sanframondo dal 1151 al 1460, nel 1483 passò ai Carafa che eressero Cerreto Sannita "Civitas totius superioris state metropolis" (città capoluogo della contea superiore). Nel XVII secolo divenne sede dei vescovi della diocesi telesina che nel 1986 è diventata diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti. Nel 1737 la cittadina si ribellò ai conti Carafa a causa del regime di polizia imposto ai cerretesi e delle esose imposte che stavano mettendo in ginocchio l'industria della lavorazione dei panni lana. I Carafa inviarono centoventi mercenari per sedare la rivolta ed eseguirono numerose violenze e carcerazioni arbitrarie. Solo grazie all'intervento del re Carlo III fu ripristinata la legalità ei cerretesi riuscirono ad ottenere i primi risultati a livello giudiziario anche se l'industria armentizia, che per secoli aveva creato ricchezza per i cerretesi, era ormai in declino.Il comune, conosciuto per la secolare arte della ceramica, possiede un centro storico strutturato su un impianto regolare essendo stato interamente ricostruito su progetto di Giovanni Battista Manni e dietro volontà del conte Marzio Carafa e di suo fratello Marino dopo che il terremoto del 5 giugno 1688 aveva raso al suolo l'abitato precedente (Cerreto antica).

Biagio Gambaro (Napoli, 2 febbraio 1650 – Cerreto Sannita, 16 ottobre 1721) è stato un vescovo cattolico italiano.