- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Maria Adriana Giusti Burbatti (Vecchiano, 18 Ottobre 1950) è un architetto e storico italiano. Esperta in giardini storici e contemporanei, docente di Restauro al Politecnico di Torino, vice-Presidente della SIRA (Società Italiana Restauro Architettonico), Associate Director of the Insitute of Preservation of Cultural Heritage in Modern Science and Technology, Xi'an Jaotong University.

L'architettura neomoresca è stata una tendenza artistica, all'interno di una più vasta tendenza delle arti verso l'Orientalismo e il Revivalismo in voga tra Ottocento e primo Novecento in Europa e negli Stati Uniti, ispirata all'architettura islamica.

Il razionalismo italiano è quella corrente architettonica che si è sviluppata in Italia negli anni venti e anni trenta del XX secolo in collegamento con il Movimento Moderno internazionale, seguendo i principi del funzionalismo, proseguendo in vario modo in frange sino agli anni settanta. Le sue radici ideali si trovano nella Romanità del De Architectura di Vitruvio e nel Rinascimento, con le teorie di Leon Battista Alberti, ma anche nell'architettura di impronta Illuminista, con le opere di Gottfried Semper.

La Galleria degli Uffizi è un museo statale di Firenze, che fa parte del complesso museale denominato Gallerie degli Uffizi e comprendente, oltre alla suddetta galleria, il Corridoio Vasariano, le collezioni di Palazzo Pitti e il Giardino dei Boboli, che insieme costituiscono per quantità e qualità delle opere raccolte uno dei più importanti musei del mondo. Vi si trovano la più cospicua collezione esistente di Raffaello e Botticelli, oltre a nuclei fondamentali di opere di Giotto, Tiziano, Pontormo, Bronzino, Andrea del Sarto, Caravaggio, Dürer, Rubens ed altri ancora. Mentre a Palazzo Pitti si concentrano le opere pittoriche del Cinquecento e del Barocco (spaziando da Giorgione a Tiziano, da Ribera a Van Dyck), ma anche dell'Ottocento e Novecento italiano, il corridoio Vasariano ospitava fino al 2018 parte della Collezione di Autoritratti (oltre 1.700), che prossimamente sarà ospitata nella Galleria delle Statue e delle Pitture. Il museo ospita una raccolta di opere d'arte inestimabili, derivanti, come nucleo fondamentale, dalle collezioni dei Medici, arricchite nei secoli da lasciti, scambi e donazioni, tra cui spicca un fondamentale gruppo di opere religiose derivate dalle soppressioni di monasteri e conventi tra il XVIII e il XIX secolo. Divisa in varie sale allestite per scuole e stili in ordine cronologico, l'esposizione mostra opere dal XII al XVIII secolo, con la migliore collezione al mondo di opere del Rinascimento fiorentino. Di grande pregio sono anche la collezione di statuaria antica e soprattutto quella dei disegni e delle stampe che, conservata nel Gabinetto omonimo, è una delle più cospicue ed importanti al mondo. Nel 2019 ha registrato 2.361.732 visitatori (dati Mibact).

La cupola di Brunelleschi è la copertura della crociera del Duomo di Firenze; al momento della costruzione era la cupola più grande del mondo e rimane tuttora la più grande cupola in muratura mai costruita (il diametro massimo della cupola interna è di 45,5 metri, mentre quello dell'esterna è di 54,8). Grazie alla fondamentale rilevanza che essa ha rivestito per il successivo sviluppo dell'architettura e della moderna concezione del costruire, essa è tutt'oggi considerata da alcuni la più importante opera architettonica mai edificata in Europa dall'epoca romana. La sua grandezza impedì il tradizionale metodo costruttivo mediante l'ausilio di cèntine, facendo sì che venissero formulate molte ipotesi sulla tecnica costruttiva impiegata.

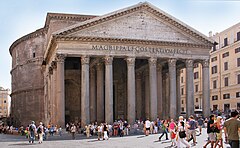

L'architettura italiana sviluppò caratteri omogenei sotto l'Impero romano. Influenzata dall'architettura greca (che aveva lasciato segni importanti nella Magna Grecia, nei templi di Agrigento, Selinunte e Paestum) e da quella etrusca (che suscitò le attenzioni di Marco Vitruvio Pollione), quella romana assunse caratteri propri, risultando, rispetto alle precedenti, maggiormente legata allo spazio interno e ad un forte plasticismo derivato dall'uso di archi, volte e cupole.Esempi importanti, nei quali spesso si registra anche l'impiego dell'innovativo calcestruzzo, sono da ricercare nelle strutture termali (Terme di Caracalla, Terme di Diocleziano ed altre), negli anfiteatri (Colosseo, Arena di Verona), nei teatri (Teatro di Marcello), nelle basiliche (come la basilica di Massenzio) e nei templi (tra i quali emerge il Pantheon).