- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Pubblicazione: Arezzo : Magonza, stampa 2017

Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese: IT

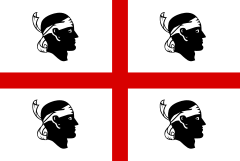

La Sardegna (AFI: /sarˈdeɲɲa/; Sardìgna o Sardìnnia in sardo), è una regione italiana a statuto speciale con capoluogo Cagliari, la cui denominazione bilingue utilizzata nella comunicazione ufficiale è Regione autonoma della Sardegna / Regione autònoma de Sardigna. Amministrativamente divisa in quattro province, una città metropolitana e 377 comuni, è parte dell'Italia insulare ed è la terza regione per superficie e undicesima per popolazione. È situata nel Mediterraneo occidentale ed il suo territorio coincide con l'arcipelago sardo, costituito quasi interamente dall'isola di Sardegna e da un considerevole numero di piccole isole e arcipelaghi circostanti. La sua posizione strategica e la sua ricchezza di minerali hanno favorito nell'antichità il suo popolamento e lo svilupparsi di traffici commerciali e scambi culturali tra i suoi abitanti e i popoli rivieraschi. Ricca di montagne, boschi, pianure, territori in gran parte disabitati, corsi d'acqua, coste rocciose e lunghe spiagge sabbiose, per la varietà dei suoi ecosistemi l'isola è stata definita metaforicamente come un micro-continente. In epoca moderna molti viaggiatori e scrittori hanno esaltato la sua bellezza, rimasta incontaminata almeno fino all'età contemporanea, nonché immersa in un paesaggio che ospita le vestigia della civiltà nuragica.

La storia della Sardegna riguarda le vicende storiche relative all'isola della Sardegna. Situata nel Mediterraneo occidentale, la Sardegna è stata sin dagli albori della civiltà un attracco assiduamente frequentato da quanti navigavano da una sponda all'altra del Mediterraneo in cerca di materie prime e di nuovi sbocchi commerciali. Ricco di materie prime e di acque, il suo territorio ha sempre favorito il popolamento e l'impianto di insediamenti considerevoli. Fu così che l'isola nella sua storia millenaria ha saputo trarre vantaggio sia dalla propria insularità che dalla posizione strategica, in quanto luogo imprescindibile nella rete degli antichi percorsi. Nel suo patrimonio storico e culturale si trovano abbondanti le testimonianze delle culture indigene ma anche gli influssi e le presenze delle maggiori potenze coloniali. Con riferimento alle esperienze storiche che hanno coinvolto l'isola, lo storico americano John Day ebbe a definire la Sardegna come "una delle più vecchie dipendenze coloniali del mondo". Secondo una dibattuta tesi dello studioso Giovanni Lilliu, la storia sarda è stata in ogni tempo caratterizzata da ciò che egli definiva come 'costante resistenziale sarda', ossia la lotta millenaria condotta dagli isolani contro i nuovi invasori; nei periodi in cui subirono l'influenza delle maggiori potenze coloniali, secondo il noto archeologo, il tessuto di sardità e le antiche tradizioni sarebbero state custodite attraverso i secoli dalle popolazioni barbaricine che le hanno tramandate fino ai nostri giorni.

Fenici è il nome con cui i greci indicavano una specifica popolazione di Lingua semitica insediata nella regione mediorientale del Levante, in corrispondenza dell'odierno Libano e delle immediate regioni costiere della Siria meridionale e del Distretto Nord d'Israele, arrivando a toccare l'odierna città di Acri, se non persino quella di Gaza, e della quale si ha notizia fin dal XXII secolo a.C.. La civiltà fenicia è la prosecuzione nell'età del ferro della civiltà cananea, che è attestata negli stessi luoghi nell'età del bronzo (3000-1200 a.C.), essendo infatti i fenici indistinguibili per lingua (se non per variazioni dialettali) e cultura dal resto dei popoli cananei. Furono soprattutto un popolo di commercianti che utilizzava il mar Mediterraneo per esportare legname e altri oggetti da scambiare con altri popoli. Conoscevano e sapevano tracciare le rotte ed erano in grado di navigare di notte, prendendo come punto di riferimento le costellazioni circumpolari (in particolare l'Orsa Maggiore). Praticavano il cabotaggio, per poter attraccare in caso di difficoltà, fare rifornimento di acqua dolce e viveri e commerciare con le popolazioni locali. Seppero produrre, con il legno di cedro, navi molto robuste, adatte per il commercio, che potevano contenere grandi quantità di merci e altre cose a seconda del loro bisogno. Erodoto, nel IV libro delle sue Storie, riporta che i Fenici furono i primi a circumnavigare un intero continente (l'Africa), cioè a navigarlo per tutto il suo perimetro. La plausibilità del racconto di Erodoto sta nell'osservazione, riportata come raccontata dai Fenici, che ad un certo punto osservarono che il sole girava in senso contrario. Quantomeno, quindi, i Fenici si recarono a sud dell'equatore. Si attribuisce ai Fenici l'Ideazione del primo alfabeto fonetico, che comprendeva 22 segni usati e modificati successivamente dagli Ebrei.

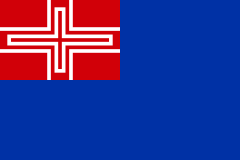

Il Regno di Sardegna – dopo la Guerra di successione spagnola – in forza del trattato di Londra del 1718 e del trattato dell'Aia del 1720 passò, in tale ultimo anno, a Vittorio Amedeo II di Savoia, il quale associò gli Stati ereditari della Casata formati dal Principato di Piemonte con il Ducato di Savoia, la Contea di Nizza e di Asti, il ducato di Aosta, il ducato del Monferrato, la signoria di Vercelli, il marchesato di Saluzzo ed una parte del ducato di Milano (a questi si aggiunse poi il Ducato di Genova, in seguito all'annessione della Repubblica di Genova decisa dal Congresso di Vienna).La denominazione cominciò ad essere utilizzata progressivamente per indicare l'insieme dei possedimenti sabaudi anche se formalmente il Regno di Sardegna continuò ad essere limitato all'omonima isola ed essere istituzionalmente distinto dai cosiddetti "Stati di terraferma" della dinastia sabauda, condividendone solo il capo dello stato, re per i sardi, duca per i savoiardi, principe per i piemontesi ecc. Per indicare ufficialmente l'insieme dei possedimenti sabaudi si usavano i termini "Stati del Re di Sardegna" o, più brevemente, Stati sardi.Tuttavia, soltanto la fusione perfetta del 1847, ratificata da Carlo Alberto di Savoia, diede vita ad uno stato unitario; esso comprendeva tutti i precedenti stati sabaudi e mantenne la denominazione di "Regno di Sardegna", subendo però una totale trasformazione del suo ordinamento giuridico, con una carta costituzionale, lo Statuto Albertino, "Statuto del Regno Sardo o Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia del 4 marzo 1848 (noto come Statuto Albertino)", una nuova organizzazione amministrativa e doganale, un unico parlamento e una nuova capitale, Torino, da secoli residenza della dinastia sabauda. Con la Fusione, il Regno adottò una forma di regime più centralista sul modello francese, in cui il sovrano regnava col titolo di Re non sulla sola Sardegna, ma sull'intero Stato, e allo stesso tempo possedeva ancora il titolo di Principe di Piemonte, duca di Genova e duca di Savoia, che formalizzavano il potere sugli Stati di terraferma. In questa fase della sua storia fu conosciuto anche come Regno sabaudo e venne ufficialmente citato sia in ambito interno che internazionale come Sardegna e in maniera ufficiosa come Piemonte-Sardegna o semplicemente Piemonte. Con l'unificazione italiana e l'annessione degli stati preunitari della penisola italiana, l'ultimo Re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, assunse il titolo di Re d'Italia il 17 marzo 1861, pur mantenendo la titolatura del Regno di Sardegna.

Alcune catalogazioni sono state accorpate perché sembrano descrivere la stessa edizione. Per visualizzare i dettagli di ciascuna, clicca sul numero di record

Record aggiornato il: 2025-03-23T03:25:54.727Z