- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Autore principale: Di Cesare, Otello

La ballata è una forma di poesia chiamata anche canzone a ballo perché destinata al canto e alla danza, è un componimento che si trova in tutte le letterature di lingua romanza e ha una particolare struttura. Inoltre era particolarmente caratteristica della poesia popolare Britannica e Irlandese dal periodo del Tardo Medioevo fino al 1800; usata ampiamente in Europa e più tardi in America, Australia e in Nord Africa. Questo tipo di poesia fu spesso utilizzata dai poeti e dai compositori a partire dal 1700 per produrre ballate liriche.

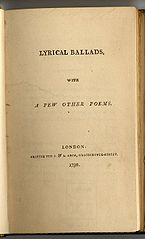

Ballate liriche (titolo in inglese: Lyrical Ballads, with a Few Other Poems) è una raccolta di poesie di William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge, pubblicata inizialmente anonima nel 1798. L'immediato effetto sulla critica fu di modeste proporzioni, per poi diventare e rimanere un'opera decisiva, tanto che oggi viene generalmente ritenuta l'opera che segna l'inizio del Romanticismo nella letteratura inglese. La maggior parte dei poemi nell'edizione del 1798 era scritta da Wordsworth. Coleridge contribuì con sole quattro poesie, inclusa in apertura una delle sue più famose, La ballata del vecchio marinaio (The Rime of the Ancyent Marinere, in seven parts). La seconda edizione, col titolo Lyrical Ballads, with Other Poems, fu pubblicata nel 1800 in due volumi, in cui Wordsworth aggiunse ulteriori poesie e una prefazione, dove espose le sue idee riguardo alla poesia, che è considerata il manifesto del Romanticismo.

Con l'espressione ballata popolare, adottata per la prima volta nella Collection of Old ballads (pubblicata a Londra tra il 1723 ed il 1725), ed di uso comune tra gli studiosi (in Italia ha sostituito la definizione di canzone epico-lirica), si indica un particolare tipo di canzone narrativa di ampia diffusione nel mondo popolare europeo e tra i paesi che hanno avuto un passato coloniale a dominazione europea. La ballata popolare si distingue da altre forme narrative per il racconto di una storia che fa riferimento ad un unico avvenimento, sottolineandone soprattutto l'azione, a scapito della caratterizzazione dei personaggi (che avviene in forme convenzionali) e della descrizione dell'ambiente e della situazione nella quale avviene e si sviluppa la storia, trascurando l'antefatto, per introdurre gli ascoltatori direttamente in una successione di eventi che si concludono spesso in modo tragico. Il racconto è in forma impersonale, talvolta dialogata, e non contiene commenti alla vicenda, qualche volta termina con una morale. Viene cantata spesso su melodie arcaiche, a strofe, con una esecuzione generalmente monodica, anche se in Italia si è sviluppata in tempi più recenti una tradizione corale.

Le Ballate di Child sono il corpus canonico di ballate tradizionali inglesi e scozzesi (accompagnate dalle loro varianti irlandesi e statunitensi) riconosciute come autentiche, che sono state catalogate dallo studioso statunitense Francis James Child, dell'Università di Harvard. Il nome di Child Ballads significa Ballate Child (dal nome dello studioso autore della sua catalogazione e studio), e non Ballate per bambini come molti credono: gli argomenti usuali delle ballate tradizionali ne fanno, anzi, tutt'altro che delle canzoni per l'infanzia. Il censimento è stato esposto nei cinque volumi delle sue English and Scottish Popular Ballads, pubblicati tra il 1882 e il 1898, più volte ristampati. Da allora la balladry britannica ha nell'opera del Child il suo canone pressoché intangibile.

Alla domanda da dove inizi veramente la poesia italiana del Novecento, molti critici letterari hanno dato differenti e contrastanti risposte in virtù, o a causa, della difficoltà nel tracciare una linea netta di demarcazione. Tuttavia la predominanza dei temi dell'Io, nell'intimismo di Giovanni Pascoli e nell'estetismo di Gabriele D'Annunzio segnarono un irreversibile cambiamento rispetto alla poesia "pubblica" e dichiarativa di Giosuè Carducci. La nuova poesia viene situata, perciò, da una parte della critica letteraria, nell'area che accoglie il linguaggio e i temi del decadentismo influenzato da entrambe le grandi figure del passaggio di secolo italiano. Più tardi le esperienze crepuscolari di Guido Gozzano, da un lato, e le opposte dei futuristi proseguono, accentuandole nella sperimentalità le due vie personaliste di Pascoli e D'Annunzio, identificando così una linea separatrice di frattura con la passata tradizione letteraria sia dal punto di vista delle tematiche, sia del linguaggio. La maggior parte della critica (secondo il criterio seguito fino alla fine degli agli anni cinquanta) stabilirà gli elementi innovativi della poesia del Novecento a partire da Giuseppe Ungaretti, seguendo una linea che condurrebbe dai "vociani" all'apertura della grande stagione degli "ermetici". E certamente è centrale nel cuore del '900 la vicenda dell'ermetismo segnata da figure di livello mondiale come Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale. Altri ermetici importanti: Alfonso Gatto e Mario Luzi. Più appartata la scrittura di Corrado Govoni come, più tardi, le maggiori figure di Umberto Saba e Sandro Penna e con il suo musicale rimario Giorgio Caproni. Tra i temi più significativi della poesia del secondo Novecento, pur nell'estrema varietà che la caratterizza, è opportuno menzionare invece l'impegno sia etico sia civile, che nasce anche dalla meditazione dei mali e degli orrori della prima e soprattutto della seconda guerra mondiale; è prioritario riferirsi a Pier Paolo Pasolini, ad Edoardo Sanguineti a Roberto Roversi. Andrea Zanzotto autore di straordinaria cultura e intensa compartecipazione alla vicenda umana e al segno del decadere dell'ambiente, è stato un punto di contatto fra le maggiori figure del secolo. Salvatore Quasimodo, assurto a fama internazionale per l'assegnazione del Nobel, che più tardi andrà anche a Montale, attraversò diverse tonalità, dal lirismo classicheggiante ad un neorealismo di chiara testimonianza politica. Meno note ma certamente significative le figure di Elio Fiore e alla fine del Novecento di Gregorio Scalise e Davide Ferrari partiti da un riferimento alle avanguardie degli anni '60 e '70, poi capaci di svolgere una vena di più intensa riflessione sulle grandi prove della storia. Vicini a Pasolini, Dario Bellezza e Paolo Volponi; a Sanguineti, Elio Pagliarani, Nanni Balestrini e Giuseppe Guglielmi; ed a Saba, sia pure con un maggiore inserimento nel linguaggio poetico novecentesco, Giovanni Giudici. Autrice di continua produzione poetica, sempre legata all'immediata narrazione di un animo profondamente segnato dalle esperienze di vita, Alda Merini, poetessa particolarmente amata anche dal pubblico più vasto. Oggi la poesia italiana cade in una profonda crisi editoriale e di attenzione da parte del pubblico e, pur l'Italia il paese con il maggior numero di edizioni di genere, è il paese europeo dove si acquistano meno volumi di poesia in Europa. Segnaliamo la poesia di strada, come movimento di rinnovamento, contemporaneo e di rilancio per il grande pubblico della poesia italiana.

Record aggiornato il: 2026-01-14T01:14:17.598Z