- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Autore principale: Frugoni, Carla

Edizione: 1. ed

Pubblicazione: Firenze : La Nuova Italia, 1978

Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: monografia, Lingua: ita, Paese:

Il cosiddetto impero di Alessandro Magno indica nelle ricerche sulla storia antica quel grande, antico impero, che si sviluppò sotto Alessandro Magno nel corso della sua campagna militare e si affermò nella sua piena grandezza dal 324 al 319 a.C. circa. Poiché la posizione politica di Alessandro in alcune zone era diversamente legittimata e corrispondentemente egli esercitava diversamente la sua sovranità locale, nessun concetto di spazio geografico a questa creazione di stato poteva essere classificato diversamente che con il nome del suo sovrano. L'impero di Alessandro si basava su un'unione personale di tre diverse aree di sovranità: il regno dei Macedoni, la parte occidentale dell'impero degli Achemenidi e il regno degli Egizi (dominio in origine achemenide). Oltre a ciò Alessandro aveva la sovranità sulla maggior parte delle città greche con la lega di Corinto e su alcune tribù barbare balcaniche. Il suo impero si estendeva su almeno 19 territori dei moderni stati di oggi (Grecia, Macedonia, Bulgaria, Turchia, Siria, Giordania, Israele, Libano, Cipro, Egitto, Libia, Iraq, Iran, Kuwait, Afghanistan, Turkmenistan, Tagikistan, Uzbekistan e Pakistan) e toccava alcune altre nella loro periferia (Ucraina, Romania, Albania, Armenia e India). Tra il 336 e il 323 a.C., assorbendo la porzione occidentale dell'impero achemenide di Persia, portando la propria superficie da 1,2 a 5,2 milioni di km2; divenne così, per un ventennio, il più vasto impero del suo tempo. Dopo la sua morte il suo impero si dissolse nel quadro delle guerre dei diadochi e fu diviso tra i suoi successori, i diadochi e gli epigoni. Di qui emerse il mondo dei cosiddetti regni ellenistici.

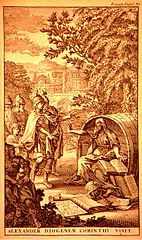

L'incontro tra Diogene di Sinope e Alessandro Magno è uno degli aneddoti più dibattuti della storia della filosofia. Ne esistono molte versioni, e le più note lo citano come prova del disprezzo di Diogene per l'onore, la ricchezza e il rispetto.Plutarco e Diogene Laerzio sostengono che Alessandro e Diogene morirono lo stesso giorno, nel 323 a.C. Anche se questa coincidenza è sospetta (poiché potrebbe essere oggetto di un'invenzione), l'aneddoto e l'incontro tra i due personaggi, è stato oggetto di molte opere letterarie e artistiche nel corso dei secoli, dagli scritti di Diogene Laerzio alla ricostruzione drammatica dell'incontro fatta da David Pinsker nel 1930 in Aleksandr un Diogene; tra gli scritti del Medioevo, diverse opere di Henry Fielding, e forse anche il Re Lear di Shakespeare. La letteratura e le opere d'arte sul soggetto sono estremamente ampie.Esistono versioni su versioni dell'aneddoto, le cui origini della maggior parte di esse appaiono, direttamente o indirettamente, tratte dal resoconto dell'incontro fatto da Plutarco, la cui storicità reale è stata messa in dubbio. Molte delle versioni impreziosite dell'aneddoto non nominano uno dei due o entrambi i protagonisti, e alcune sostituiscono Socrate a Diogene.

Carlo, detto Magno o Carlomagno o Carlo I detto il Grande, dal latino Carolus Magnus, in tedesco Karl der Große, in francese Charlemagne (2 aprile 742 – Aquisgrana, 28 gennaio 814), è stato re dei Franchi dal 768, re dei Longobardi dal 774 e dall'800 primo Imperatore dei Romani, incoronato da papa Leone III nell'antica basilica di San Pietro in Vaticano. L'appellativo Magno gli fu attribuito dal suo biografo Eginardo, che intitolò la sua opera Vita et gesta Caroli Magni. Figlio di Pipino il Breve e Bertrada di Laon, Carlo divenne re nel 768, alla morte di suo padre. Regnò inizialmente insieme con il fratello Carlomanno, la cui improvvisa morte (avvenuta in circostanze misteriose nel 771) lasciò Carlo unico sovrano del regno franco. Grazie a una serie di fortunate campagne militari (compresa la conquista del Regno longobardo) allargò il Regno franco fino a comprendere una vasta parte dell'Europa occidentale. Il giorno di Natale dell'800 papa Leone III lo incoronò Imperatore dei Romani, fondando quello che fu definito Impero carolingio. Con Carlo Magno si assistette quindi al superamento nella storia dell'Europa occidentale dell'ambiguità giuridico-formale dei Regni romano-germanici in favore di un nuovo modello di impero. Col suo governo diede impulso alla Rinascita carolingia, un periodo di risveglio culturale nell'Occidente. Il successo di Carlo Magno nel fondare il suo impero si spiega tenendo conto di alcuni processi storici e sociali in corso da diverso tempo: nei decenni precedenti l'ascesa di Carlo, le migrazioni dei popoli germanici orientali e degli Slavi si erano fermate quasi del tutto; a occidente si era arrestata la forza espansionistica degli Arabi, grazie alle battaglie combattute da Carlo Martello; inoltre a causa di rivalità personali e contrasti religiosi la Spagna musulmana era divisa da lotte intestine. L'impero resistette fin quando fu in vita il figlio di Carlo, Ludovico il Pio: fu poi diviso fra i suoi tre eredi, ma la portata delle sue riforme e la sua valenza sacrale influenzarono radicalmente tutta la vita e la politica del continente europeo nei secoli successivi.

Il Volo di Alessandro è un episodio letterario fantastico della vita di Alessandro Magno, frutto di un'elaborazione avvenuta nell'ambito della tradizione letteraria del Romanzo di Alessandro dello Pseudo-Callistene. La popolarità dell'aneddoto letterario è strettamente legata alla fortuna medievale di quest'ultimo: l'evento, un viaggio immaginario, fu assorbito e trasceso quale tema iconografico allegorico nelle arti plastiche e figurative, alimentando un fenomeno di ricezione dell'antichità che rimanda soprattutto all'arte medievale dell'Occidente latino (con almeno 90 raffigurazioni) e all'arte bizantina. Dal punto di vista della genesi, l'episodio narrativo dell'ascesa al cielo di Alessandro Magno non appartiene, tuttavia, all'originale dell'opera, ma si rinviene in due versioni greche, conosciute attraverso due tardi testimoni manoscritti. Il racconto è tramandato in un solo ramo della tradizione testuale dello Pseudo-Callistene (la variante L della recensio β). L'episodio non è menzionato nella versione latina fattane da Giulio Valerio (III o IV secolo), mentre compare nella Historia de preliis Alexandri Magni, la versione latina medievale di Leone Arciprete di Napoli (X secolo) e in quelle da essa derivate. È con quest'ultima opera che del tema dell'ascensione al cielo si appropria la tradizione latina occidentale, artistica e letteraria.

Quinto Curzio Rufo (in latino: Quintus Curtius Rufus; fl. I - II secolo o III - IV secolo – ...) è stato uno storico romano dell'età imperiale.

Alcune catalogazioni sono state accorpate perché sembrano descrivere la stessa edizione. Per visualizzare i dettagli di ciascuna, clicca sul numero di record

Record aggiornato il: 2024-07-15T02:55:32.129Z